肺癌脑转移,这一令癌症患者闻之色变的疾病,长期以来一直是医学领域亟待解决的棘手问题。尽管靶向治疗在治疗过程中取得了一定的成效,但耐药性的问题却如同悬在医生与患者头顶的一座大山,使得治疗陷入了两难的境地。

肺癌脑转移的严峻形势

当前,肺癌脑转移病例数量显著,众多患者深受其害。随着病情的进展,脑部转移的肿瘤对神经功能造成干扰,严重降低了患者的生活质量。在此背景下,靶向治疗被视为一线希望,众多患者满怀期待,然而实际效果却未能达到预期,耐药性问题严重削弱了靶向治疗的成效,这让患者及其家属深感无助。因此,探索克服靶向治疗耐药性的策略显得尤为紧迫。

华山医院的研究契机

毛颖教授领导的华山医院研究团队敏锐捕捉到临床实践中的这一迫切需求,充分利用国家神经疾病医学中心的强大资源,立足于解决实际问题。这一行动充分展现了临床研究的深度和广度。在日常诊疗中,他们深切感受到了肺癌脑转移患者所承受的痛苦以及现有治疗手段的不足,因而下定决心要从源头上寻求突破,这正是医者仁心的生动体现。他们的研究不仅是知识探索的征程,更是一场为拯救患者生命而进行的战斗。

样本采集与测序

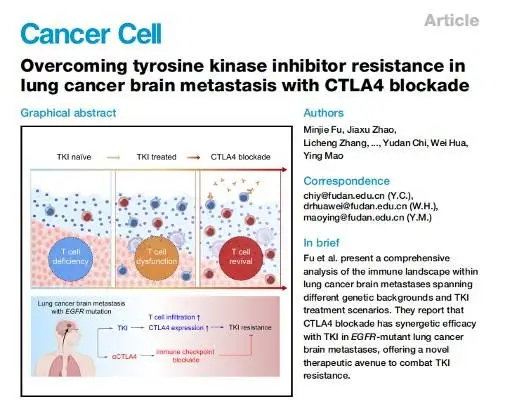

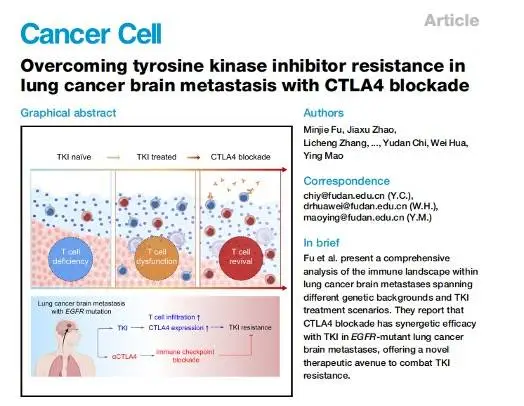

在研究阶段,对样本的选取显得尤为关键。研究人员成功搜集了31份肺癌脑转移肿瘤样本,这些样本涵盖了多样的基因变异及靶向治疗历程。运用单细胞转录组测序技术,实现了对基因表达状态的微观检测。这如同通过微小的细胞观察镜,洞察肿瘤内部免疫细胞的功能状况。此环节的精确度极高,是研究能否取得成功的基础性工作。若样本选取不当或测序技术出现失误,研究成果将可能付之东流。

靶向治疗后的变化

靶向治疗后的疗效表现复杂多变。首先,研究发现肿瘤细胞内T细胞数量的显著上升,揭示了靶向治疗具备一定的“招募”功能。然而,伴随T细胞上CTLA4蛋白的同步增加,这一现象犹如一把双刃剑。其次,免疫检查点CTLA4蛋白的增多,反而削弱了T细胞的免疫功能,使其无法对肿瘤进行全力攻击。由此可见,靶向治疗并非全然优势,其中亦潜藏着潜在的危机,无疑为癌症治疗增添了新的挑战。

临床样本的验证

常言道,单凭一证难以成定论。研究者并未止步于已有成果,为深化论证,他们又在196例临床样本中进行了进一步验证。研究结果显示,靶向治疗显著降低了T细胞对肿瘤细胞的杀伤力。这一发现进一步证实了先前实验结果的非偶然性,确系一种真实存在的现象。此次严谨科学的验证工作,为整个研究成果增添了准确性与可信度,是构建科学结论过程中不可或缺的关键步骤。

动物模型中的探索与希望

研究团队成功搭建了模拟临床中特定基因突变引发的肺癌脑转移的小鼠模型。该模型复现了肺癌细胞在脑部转移的病理过程,为研究人员提供了在动物体内验证不同治疗方案的平台。经过反复试验,研究人员发现,靶向治疗药物与CTLA4抗体联合应用具有显著疗效。这一发现如同在黑暗中找到了光明,通过提升功能性T细胞的比率并打破免疫逃逸机制,为肺癌脑转移患者带来了新的治疗前景。

截至目前,本项研究为解决肺癌脑转移靶向治疗中的耐药性问题开辟了新的研究方向。然而,随之而来的是新的疑问,即从动物实验模型过渡至临床实际应用,这一治疗方案的实施周期将需时多久——是半载、一年抑或数年?这无疑是一个亟待深思与深入研究的关键议题。我们热切期望能够有更多交流与经验分享,并期望在各方关注支持下,这一研究成果能更迅速地转化为惠及患者的实际效益。