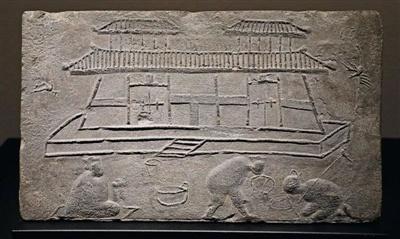

文物出土背景

1986年,在运城解州十里铺的西晋墓葬中,发现了一尊独特的灰陶胡人俑。该俑出土后,已被盐湖区博物馆收藏。这一发现具有深远影响,为研究当时的社会文化提供了新的视角。尽管出自西晋墓葬,但该陶俑实际上源自北朝,历经千年至今仍保存完好。

外貌基本特征

该灰陶胡人俑身高38.3厘米,由泥质灰陶精心制作,材质坚固。尽管历经岁月洗礼,其表面的白色陶衣仍依稀可见。俑的面部特征具有典型西域风格,高鼻深目,轮廓清晰;右手高举,左手伸展,仿佛驾驭着骏马,姿态生动逼真;面部表情细腻逼真,线条流畅自然,充分展现了西域人强壮、豪放、直爽的性格。

服饰独特风格

俑帽呈尖顶状,在黄河流域较为罕见,却常见于西域等地。其设计既可抵御风沙,又能提供保暖,成为西域文化的象征。与之搭配的短衫长裤,专为游牧民族适应骑马生活而设计,具有实用性。这种服饰与中原地区的传统宽袍大袖形成鲜明对比,揭示了不同民族在生活方式上的差异。

体现民族融合

魏晋南北朝时期,民族迁徙与融合达到高峰。胡族的风俗,如骑射、音乐舞蹈和饮食习惯,与中原文化相融合。同时,汉族文化也深刻影响了少数民族。这件胡人俑的服饰不仅反映了西域文化的独特性,还揭示了与中原服饰相互交融的历史痕迹。在民族交往中,各民族相互学习,共同促进了中华文化的繁荣发展。

研究价值意义

该艺术品不仅精致,亦为实物资料的佳品。观察其牵马姿态,可推断马在古代西域人生活中扮演关键角色,涉及交通、运输、军事等多个领域。它宛如一把钥匙,使我们得以直观且精确地洞察北朝时期的面貌,并有助于我们深入了解当时民众的生活方式。

文明交流使者

这尊灰陶胡人俑是历史的见证,也是文明的使者。借助它,我们得以更深入地洞察中华文明的发展轨迹。文明因交流而呈现多样性,因互鉴而变得更加丰富。这件文物不仅保存了过往的记忆,更生动地描绘了一段跨越时空的民族融合与文化交流的历史画卷。

这件灰陶胡人俑,作为文化交流的见证,引起了您的兴趣吗?欢迎在评论区表达您的观点。同时,请不要忘记为本文点赞并转发。