闲置盘活成食堂

大约在半年前,“广济南大食堂”所处的地铁区域尚处于空置状态。时至今日,该区域已转变为繁忙的食堂。这一变化不仅成功激活了闲置资源,还促进了周边商业的繁荣。日均服务量达到2600单,这一数据充分体现了其极高的受欢迎度。

该食堂的转型成功,为类似闲置地铁空间的再利用带来了创新思维。其开设后,原本冷清的区域转变为热门聚集地,显著提升了地铁空间的使用价值。

便民圈初见雏形

该食堂为中心的商业区域汇聚了书店、便利店、餐饮等多元化生活服务设施,已初步形成了一个15分钟生活服务圈。邻近的便利店销售额提升了30%,这一数据充分展示了该商业生态的成功。

该便民生活圈既便利了乘客出行,又推动了周边商业的兴盛。展望未来,此类模式有望在更多地铁站点得到普及,进而形成更多满足市民多元化需求的便捷生活区。

“黄金生意”遇挑战

过去,地铁站内的商业区域凭借其巨大的客流量被视作“黄金地段”。但随着地铁建设的不断深入,可利用的空间数量增加,这一行业的经营遭遇了新的挑战。店铺间同质化竞争愈发激烈,导致商家们难以凸显自身特色,吸引消费者。

地铁乘客流动的特性同样至关重要。多数乘客行进迅速,鲜少因购物而驻足,导致店铺难以将客流转化为销售业绩,“黄金时段”的生意愈发不易。

破题需回归民生

如何促使急于赶路的人们愿意投入时间,这已成为地铁空间运营面临的核心挑战。解决这一问题的关键在于,将空间改造的根本目的回归到满足民众需求。地铁作为城市交通的命脉,每日接纳数百万不同背景的乘客,他们拥有各式各样的生活需求。

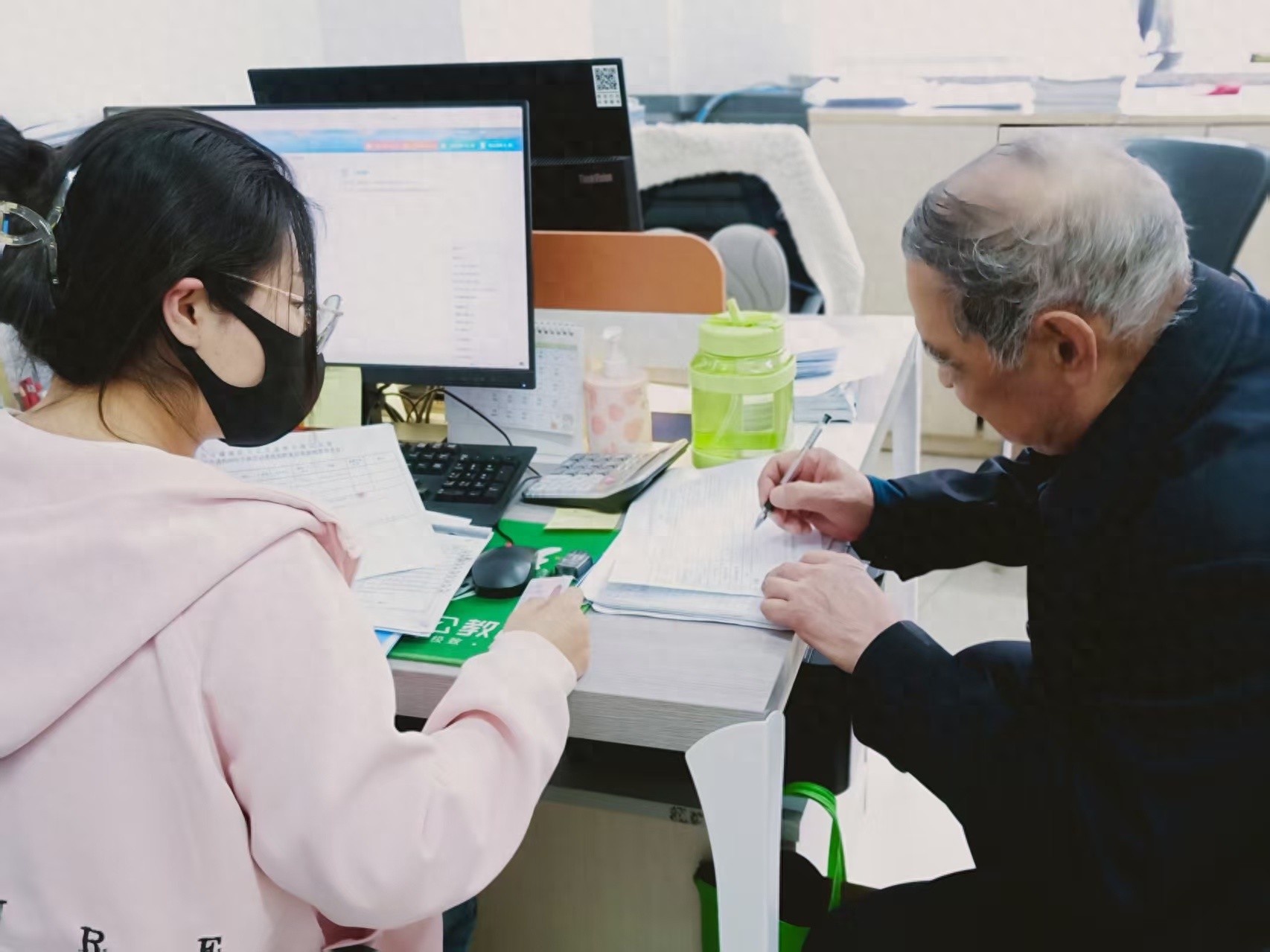

“广济南大食堂”之所以受到广泛关注,是因为它深刻理解“民以食为天”的哲理,并准确满足了乘客的饮食需求。这一举措引发了广泛的共鸣,使得地铁交通枢纽充满了民生关怀。

多地改造实例多

“广济南大食堂”之外,众多城市亦涌现出众多地铁空间改造的亮点。北京地铁站内,在有条件的情况下,增设了诸如“免洗快剪”、面包店及快餐车等便民设施。而济南则致力于地铁内的多元化便民服务,乘客无需出站即可轻松购买蔬菜、早餐,或寄存个人物品。

这些案例显示,当地铁的“小区域”与民众的“重大需求”相契合,便能将空间资源转化为民生福祉,从而实现地铁空间的高效利用和最佳配置。

改革探索要大胆

地铁站空间的运用是一门深奥的学问。尽管国内外不少地铁站通过艺术展示手段增强了城市的视觉魅力,然而,这仅是地铁空间价值的一部分。当前,多数地铁的盈利状况不尽如人意,因此,合理开发空间以提升收入显得尤为迫切。

苏州地铁将内部食堂转变为社区食堂的做法具有参考价值。尽管这一转型需克服制度障碍,重塑食品安全监管体系、构建市场化定价体系等挑战,但任何能够实现企业收益与民众福祉同步提升的项目均值得勇于探索。同时,在城市现有空间资源中,还需准确识别并满足民众的实际需求。