新书问世

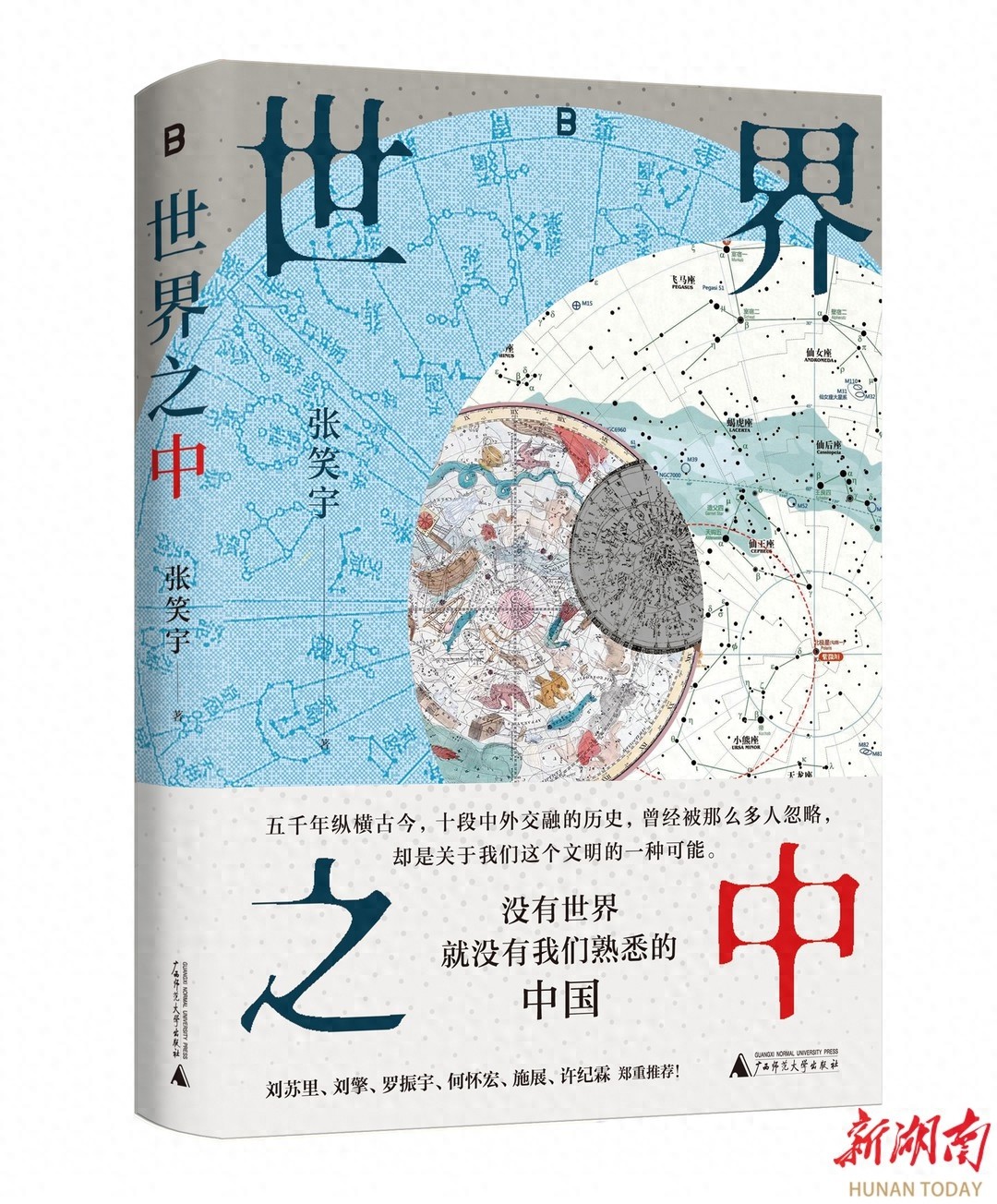

近期,广西师范大学出版社发布了亚洲图书奖获得者张笑宇的最新著作《世界之中》。自3月份起,该书便在史学界及广大读者中引起了广泛关注。作者选取了从远古到清末的十个不常见的历史片段,深入探讨了中国与世界之间的紧密关系。在全球化与逆全球化相互较量的当下,这部作品的问世促使人们对中外历史关系产生了新的认识。

张笑宇在著作中展现了世界多元力量共同塑造中国的过程。书中不仅深入剖析了历史,还融入了一种新颖观点,挑战了传统对中国历史的理解,促使人们重新评价中国在世界历史发展中的角色与位置。

经典之问

书中提出了若干引人深思的疑问,诸如“中国”名称的由来、古希腊文明与秦汉帝国间是否存在联系,以及本土生长的道教为何会出现与西方宗教相似的“救世主”形象。这些疑问迅速吸引了读者的注意,唤起了他们对历史真相探求的强烈兴趣。

这些问题背后显现出中国同世界关系之复杂与多元。过去,我们或许对这些问题的思考较少。然而,借助此书,我们得以从多角度揭示这些历史之谜,从而深入理解中国与世界间相互作用的历程。

世界塑造中国

《世界之中》描绘了我国在多元世界力量影响下的发展轨迹。自尧舜时期的陶寺和石峁,历经秦帝国与中亚巴克特里亚的交流,直至北朝隋唐时期与边疆高句丽政权的互动,中原文明与周边乃至全球展开了深入的交流与融合。

这些互动催生了众多卓越成果,构成了中华文明的关键要素。这一现象反映出中国历史并非独立演进,而是与世界多元力量相互交织,共同构筑了辉煌的中国文明,使中华文化变得更加丰富多彩。

世界主义溯源

张笑宇提出,中国必须拥抱世界主义,这是其生存与进步的基础。值得注意的是,世界主义并非中国现代或当代特有的现象,历史上中国与世界的关系一直紧密相连。

粟特人、阿拉伯人、西班牙人等民族在中原文明的历史中留下了交流的痕迹。这一持续的交流表明,中国始终是世界体系的一部分,世界各国的元素已深入融入中国历史的各个时期。这一现象反映出世界主义在中国历史中拥有坚实的根基。

打破刻板印象

众多人对我国及民族存在固定思维,诸如将我国人民视为擅长道德辩论却缺乏科技创新能力,误以为我国孤立于世界之外,以及将游牧与农耕视为水火不容。然而,《世界之中》一书对这些看法提出了反驳。

书中提到,我国古时科技领先,因此得名“中国”。我国与世界始终紧密相连。从事游牧生活的群体对中国历史的塑造可能比农耕群体更为显著。这一观点颠覆了传统认知,通过真实的历史记录,展示了不同群体对中国发展所发挥的关键作用。

跨学科的宏大叙事

广西师范大学出版社相关人士透露,《世界之中》一书融合了政治学、经济学、国际关系学、考古学等多个领域的理论。该书跨越了五千年的历史长河,揭示了众多被忽视但令人震撼的历史场景。

历史学领域,从崭新角度审视历史常能促进历史观念的革新。本书正是这一理念的体现,通过融合多学科知识,展现了中西方在历史进程中的全面而真实的互动画面,为历史学术研究和读者阅读带来了全新的视角。

阅读《世界之中》后,您是否对中西方历史间的互动有了新的见解?欢迎点赞、转发并留下您的看法,分享您对中国历史与世界关联的精彩故事!