在现时代,劳动者追讨薪资的困境已成为普遍的痛楚,讨薪者向媒体寻求帮助以维护自身权益,然而,令人愤慨的是,媒体记者却遭受了欠薪者的侮辱和谩骂。

劳动者的遭遇

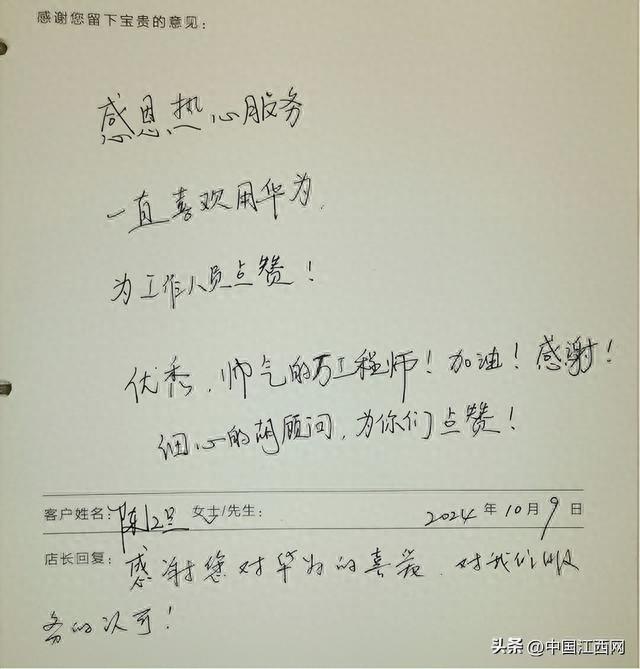

陈女士在辛勤工作两个月后,却遭遇了9200元的欠薪困境,这对她这位依赖工资维持生计的劳动者而言,无疑是一笔巨大的经济损失。更为糟糕的是,该公司尚未与陈女士签订劳动合同,这一行为本身便已违反了劳动法律法规。令人难以置信的是,陈女士原本以为自己的直接上司朱先生是该公司的员工,然而事实却出乎意料,朱先生并非该公司的一员。

企业的不规范行为导致劳动者陷入弱势地位,他们辛勤付出,却遭受薪酬的严重削减。面对生活的重压,他们不得不向媒体寻求帮助,以期追回应得的报酬。

记者的委屈

在记者应陈女士之邀展开事件调查的行为系履行常规职责,然而在与朱先生沟通时却遭遇了令人难以忍受的对待。记者在电话中刚自报家门,便遭对方挂断,而后续的再次尝试不仅遭受了侮辱,更不幸地遭到了朱先生的诽谤,其行为严重损害了劳动报的声誉。

新闻工作者原本旨在协助劳动者捍卫权益,揭露真相,却无辜承受了此类侮辱与诽谤。他们的劳动未获应有的敬意,面对此类阻碍其在职责岗位上前行的情况,实属极不合理。

企业间的复杂关系

境远企业与坝零企业达成了数项合作协议。然而,在双方的合作实践中,似乎显现出一些关于管理职能与责任划分的模糊地带。鉴于境远企业已实施企业间的资金划拨,其立场是认定陈女士的薪酬支付责任归属于朱先生。

企业间协议的交织与员工身份的多样,构成了解决本次欠薪问题的关键障碍,凸显了部分合作项目中薪资发放模式及人员管理体制可能存在的不明确性。

事件的社会影响

多家媒体及知名博主对事件的广泛关注,使得该事件的波及范围持续扩大。陈女士的权益捍卫议题迅速攀升至同城热门话题,众多网民积极发声,各抒己见。众人对朱先生的举动表达了强烈的不满,而对劳动报及其相关记者则给予了坚定的支持。这一现象充分体现了公众对于正义的强烈追求,以及对任何不公平行为的坚决抵制态度。

此类社会反响将有助于事件的有效解决,促使更广泛的公众关注陈女士的不幸经历,并为其权益维护提供更加强劲的支持。

媒体人的态度

新民晚报的记者晏秋秋与评论员王攀各自以独特的方式对劳动报表示了坚定的支持。这种来自业界同仁的援助,不仅为遭受侮辱的记者带来了心灵上的慰藉,同时也无声地表达了对社会不良风气的强烈批评。

该现象反映出,整个媒体领域普遍持有公正无私的立场来审视此类事件,媒体从业者间构筑了一种积极向上的力量,这种力量在一定程度上促进了这一负面社会现象的向好转变。

事件的应对进展

《劳动报》记者及境远企业已向警方报案,同时,市劳动保障监察机构亦已参与调查。此举标志着此案已进入一个更加稳妥的解决阶段。官方机构的参与将给欠薪方施加压力,同时为陈女士维护权益提供了更高的胜诉可能性。

针对欠薪者对记者的侮辱性言辞,不禁引发深思:此类行为是否将使其在法律层面上面临更重的责任?恳请各位读者给予支持,点赞、转发本文,并踊跃发表个人见解。