近代化内因之重

朱先生指出,在中国近代化的发展中,内部因素的影响力超越外部因素。他认为,若对明英宗继位后近三百年的历史缺乏清晰认识,便难以准确预判中国未来的历史走向。这一观点为中国近代史研究指明了方向,强调了深入探究内部因素对于把握历史发展脉络的关键作用,并促使学者们更加关注中国自身的发展规律。

这一观点引发了对历史研究中内外因素重要性的重新审视,打破了以往过度突出外部影响的界限。这有助于揭示中国历史自身发展的动力与规律,并为近代化研究带来了新的视角。

商业革命的驱动

商人对利益的追求是商业革命的核心驱动力,这一观念在中国古代文献中已有记载。例如,唐代诗人李义山在其诗作中使用了“会不得”“难理会”等市井俚语,这些独特的表达手法反映了民间保护商业机密的方法。这种保护商业信息的方式,显示出当时商业竞争的激烈程度和商人对于信息安全的重视。

自唐朝起,商业观念便已成熟。商人采用独特术语维护利益,同时维护商业机密。此做法促进了商业信息传播手段的革新。

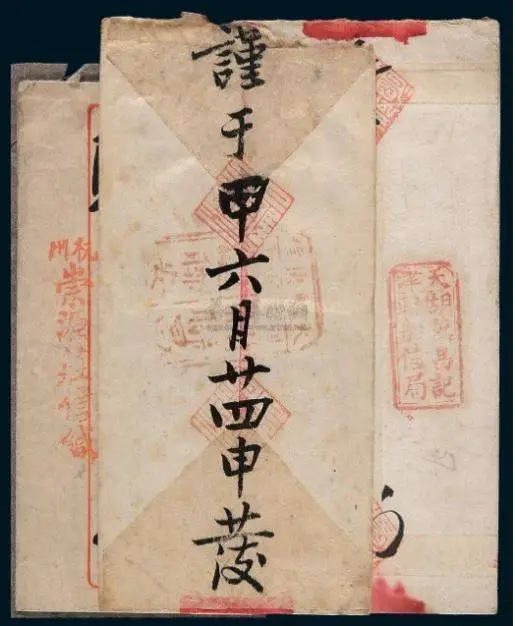

邮驿系统的拓展

邮驿系统由政府管理,主要面向官方使用,但官员的私人信件同样可通过官驿传递。同时,在某些特定情况下,与官方或官员有联系的商人也能借助这一系统发送商业文件。此系统不仅满足了官方的需求,也为民间部分商业交流提供了渠道。

邮驿系统功能的延伸体现了,同时亦揭示了当时政府、官员与商人之间关系的复杂性。商人利用官驿传递信息,这一行为在一定程度上拓宽了商业信息的传播领域,并提高了传播速度。

明清传播方式创新

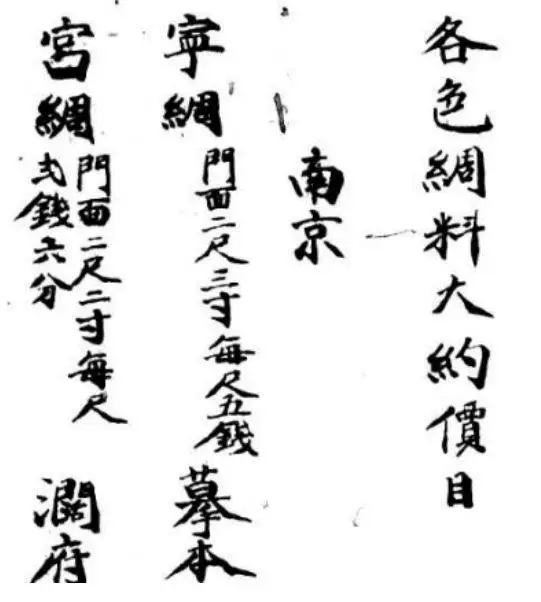

李伯重先生在研究中指出,明清时期商业传播方式有四大创新,其中之一是商帮内部交流机制的创新。晋商的商号实行联号制度,总部设在山西,并在各地主要城市设立众多分号。这些分号与总部间有频繁的信息交流。联号制度使得商帮内部信息传递迅速,有助于决策统一和资源高效分配。

各地市场信息汇总后上报总部,总部依据此信息安排业务调度,这有助于晋商在商业竞争中占据优势,进而增强了商帮的整体竞争力和抗风险能力。

民间报纸的发展

宋代“小报”与明清时代的“京报”均为民间所创报纸。宋代的“小报”系由民间擅自印刷,且无专职从业者。而明清时期的民间报纸则配备了专门的采编团队。同时,由于报纸的大规模印刷降低了成本,到了清朝末年,“京报”的读者群体已不再局限于有文化背景的世家大族。

明清时代,民间报纸的发展经历了从无专业采编人员到组建专业团队的演变,其价格也从昂贵变为亲民。这一演变过程展现了民间信息传播的普及化趋势。同时,这一趋势也为公众获取商业及其他各类信息带来了便利。

民营邮政的兴起

“民信局”这一民营邮政机构在明朝中期于东南沿海地区崭露头角,随后逐步向内陆地区蔓延。到了19世纪,其发展已趋于完善。该机构的成立,有效弥补了官方邮驿系统在民间服务领域的不足,为民间信息的流通创造了更加便捷的途径。

该措施推动了民间商业往来及人际互动,尤其在沿海经济发达区域,商人及民众借助民信局进行信件及商业信息的交流,有力地推动了区域贸易的扩大和信息传递的加快。

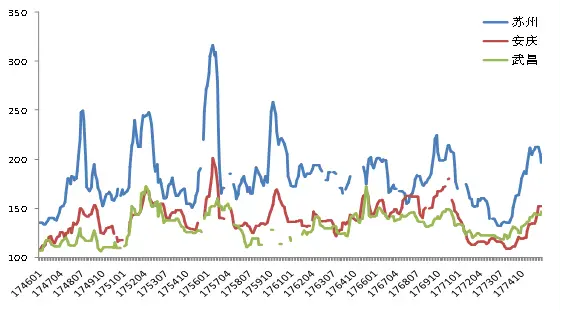

传播效率与集会

在明清更迭之际,姚廷遴借助友人提供的“小报”获取了北京的最新动态,观察到民间信息的传播速度显著超过官方。李伯重先生引用彭凯翔教授的研究,对清代粮食市场的信息流通效率进行了深入分析。这种高效的信息流动推动了全国范围内的广泛集会活动。在崇祯年间至明末,复社多次成功举办了此类规模庞大的集会。

民间信息传播速度极快,确保了公众能快速获取异地资讯。此外,大规模集会促进了人际间的交流,激发了思维的激烈交锋,从而提升了社会的活力和思想的活跃性。

思想繁荣与交流

商业信息的广泛传播加强了全国精英间的互动与思想碰撞,进而推动了明朝晚期思想文化的兴盛。李珺平的研究指出,利玛窦所提出的观点对李贽修订《易因》产生了明显的作用,这一成果突显了中外交流与商业信息传播对思想文化进步的积极作用。

精英群体在交流信息时不断吸收新思想,催生了创新观点。利玛窦引进的西方理念对固有观念产生了显著冲击,与本地文化相结合,促进了思想领域的不断发展和创新。

商业信息的实例

王振忠教授的研究表明,清代初期,盐商们在家书中提到向家人传递《京报》。进入近代,上海徽州的盐商们开始将阅读过的《申报》与《新闻报》寄回家乡。这些事例充分体现了商业信息在日常生活中传播的实际应用。

盐商家族成员借助报纸投递服务,获取了外部商业信息、市场动态和政策变动。此行为不仅对家族的商业决策提供了支持,还加强了家族内部与外部之间的信息互动与共享。

明清时期,信息传播方式发生了显著变化,李伯重先生称之为“传播方式的变革”。这一变革不仅推动了商业传播手段的创新,也加速了思想文化的传播,提升了民间信息的流通速度,同时在日常生活中显著扩大了商业信息的影响力。这一时期的历史进程呈现出其独特的魅力。您如何看待明清时代的信息传播变革,其对现代信息社会的进步有何借鉴意义?