熟悉歌谣的异国渊源

《送别》这首深受国人喜爱的歌曲,其经典歌词“长亭外,古道边,芳草碧连天”广为流传。但少有人知,这首歌曲源自异域,歌词经过翻译和创作。这首歌曲在中国深入人心,背后却隐藏着一段跨越国界和文化的演变历程。

此类音乐在本土重获活力的情形并不罕见,《送别》的起源出乎意料,其最初并非源自国内,而且其发展历程中蕴含着众多故事。

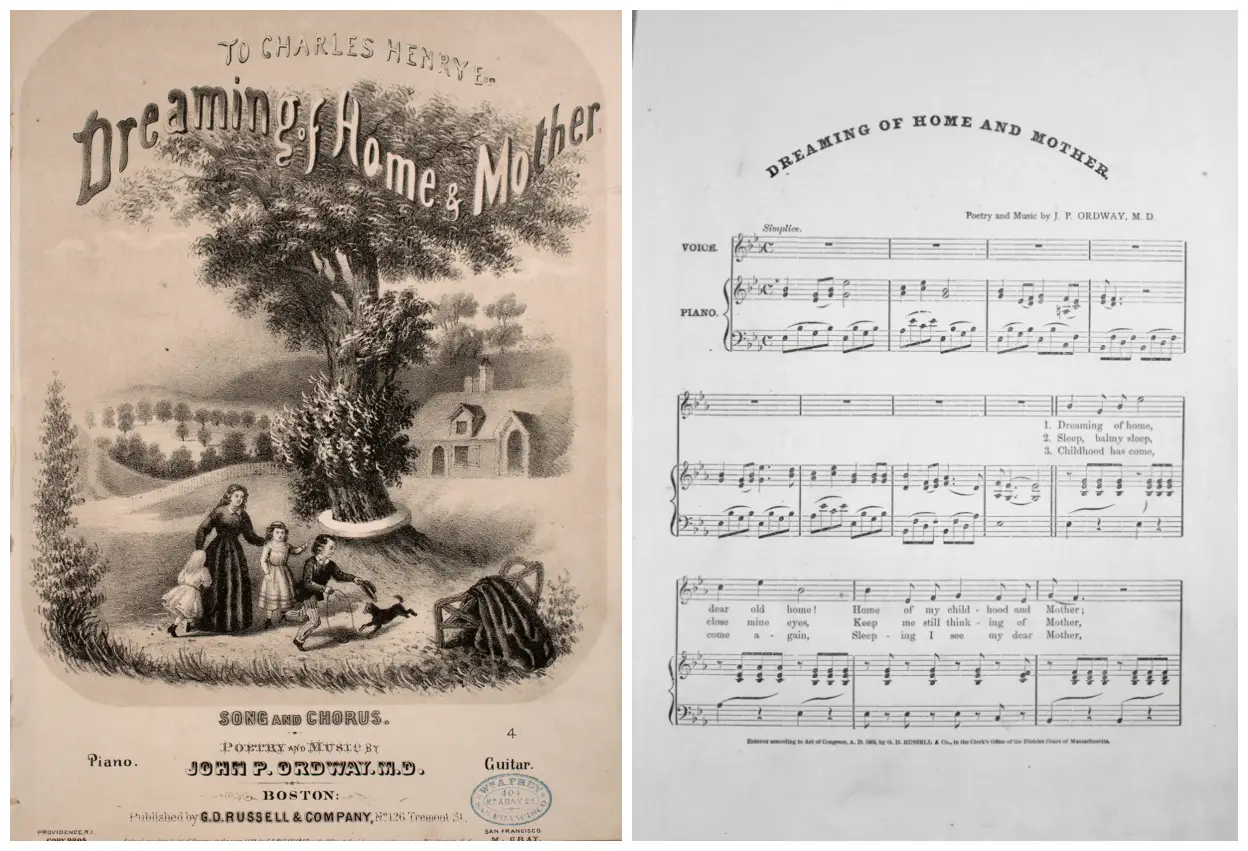

原曲创作与情感内涵

1907年,犬童球溪在担任新潟高等女子学校教师期间,以美国歌曲《梦见家乡和母亲》的旋律为基础,创作了新歌词。这部作品被命名为《旅愁》,并在《中等教育唱歌集》中发表。原歌曲的作者通过朴实无华的语言,表达了对母亲和家乡的深切思念,回忆起在故乡度过的快乐童年,其中“我”的形象十分突出。

原歌曲构建了一种充满甜蜜与温馨的梦幻氛围,传递了对故乡及亲人的深切思念。经过犬童球溪的改编,歌曲的情感基调与风格均经历了显著的变化。

犬童改编的风格变化

犬童球溪对《旅愁》进行了改编,使得作品中的情感由原作中对家乡与母亲的温馨回忆,变为深秋夜晚游子对家乡及父母的深切思念。同时,作品的想象场景也从美国的广阔原野转移到了日本错落有致的松柏间,朦胧小径之中。

从人称视角来看,原作《游子》采用的第一人称梦境与旅行视角,已转变为展现多种离别场景的第三人称视角。这一变化赋予了歌曲新的意境与情感表达手法,显著增强了其日本文化特色。

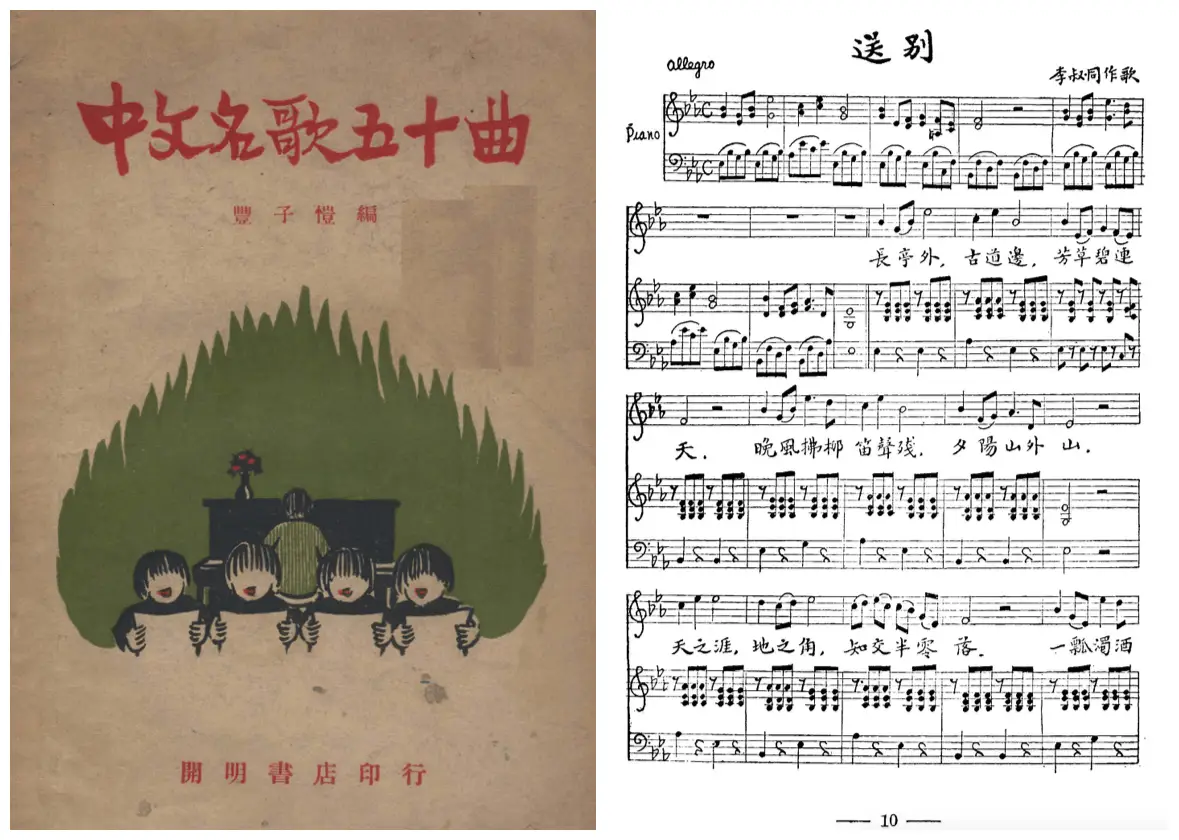

国内版本的风格演变

沈心工的《昨夜梦》在继承《旅愁》风格的基础上,承袭了《梦见家乡和母亲》中的梦境元素,着重描绘了主人公与父母重逢的温馨场景,深刻表达了回家的喜悦。与此同时,李叔同的《送别》则将《旅愁》中的美好梦境与秋夜行走的人物形象,转化为了一个“无我”的意象组合。

《送别》这部作品展现了穿越时空的永恒“人”的别离情感,其语言风格实现了显著创新,与原曲及先前改编版本存在差异,更贴近国人的审美情趣和情感抒发。

文化融合与大众接受

目前,《梦见家乡和母亲》在美国的播放频率较低,反观《旅愁》在日本持续受到欢迎,《送别》则在中国被广泛视为告别曲的典范。听众对《送别》缺乏外来感,这主要是因为它已经彻底转变,成为地道的中国作品。

文化融合展现了其独特魅力,经过本土化调整的外来音乐,更易于本土民众接纳与喜爱,进而融入本土文化之中。

AI创作对比与思考

对照《送别》的翻译版本与原文,有人感叹DeepSeek的表述与百年前李叔同的作品有着相似之处。即便是在产生幻觉的状态下,人工智能在文字间的语言运用依然遵循着母语使用者长期形成的习惯。

在将来,人工智能是否能够模仿李叔同,创作出蕴含丰富文化意义并具有广泛社会影响力的作品?欢迎在评论区发表您的见解。同时,请不要忘记为这篇文章点赞及转发。