假学者身份曝光

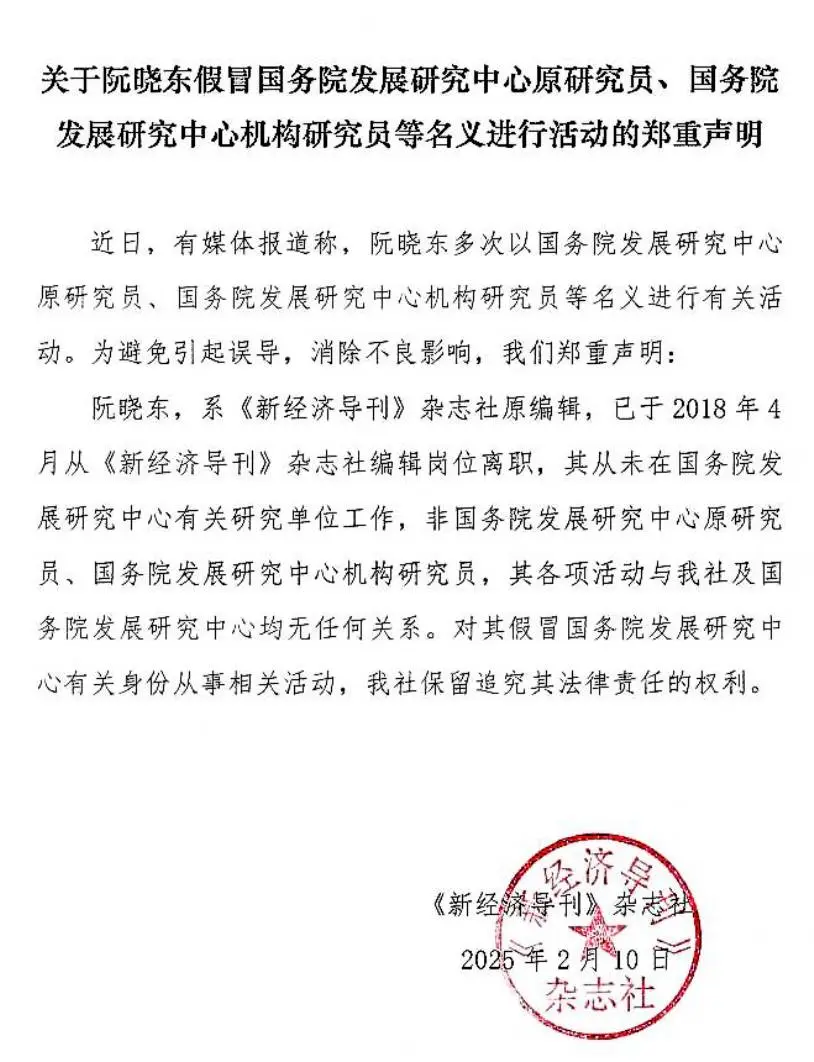

通报显示,阮晓东曾是《新经济导刊》杂志社的编辑,于2018年4月离开了该杂志社。尽管该杂志由国务院发展研究中心主管,阮晓东却未曾在该中心的研究单位任职,亦非该中心的资深研究员。离职后,他擅自使用学者身份和职位进行欺诈,这一行为引发了公众的极大震惊。

部分不法之徒利用企业培训及单位讲座的市场需求,采取冒充身份等非法手段,混迹于各种活动场合。此行为不仅损害了真正学者的名誉,还扰乱了学术及培训行业的常规秩序,企业和单位需对此给予高度重视。

假学者混迹现场

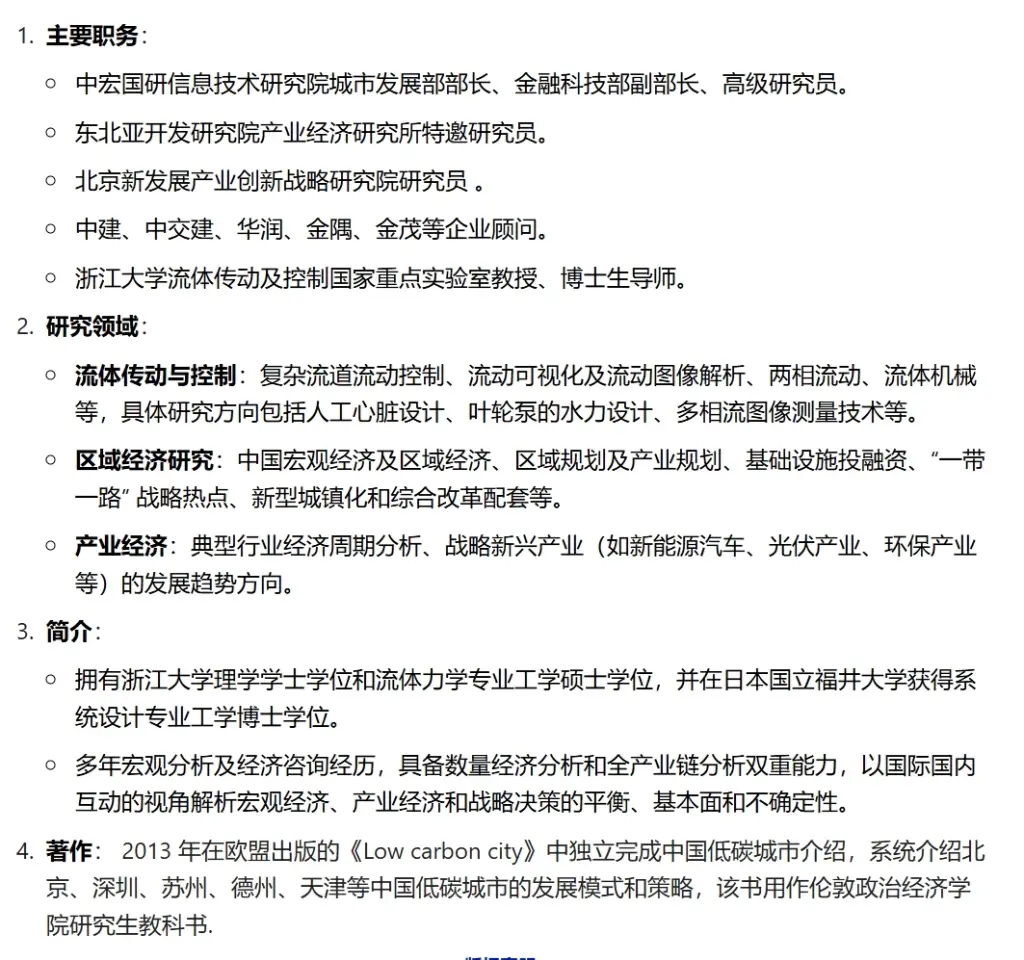

阮晓东在离职后冒用他人身份,频繁参加不同单位及企业的会议与培训。在这些活动中,他大谈宏观经济与建筑行业管理,假扮成权威专家,导致众多与会者受到误导。

其目标显而易见,旨在获取授课酬劳、咨询服务费、顾问酬劳等收益。此人以学者名义行事,穿梭于各类活动之间,误导主办方与参与者,其行为严重违反了道德规范与法律法规。

企业把关不严

相关单位和主办方在选拔专家时把关不严,导致假学者频繁得逞。他们未能对专家的身份和资质进行严格审查,使得像阮晓东这样的假冒者得以趁机行事。

以建筑行业为案例,一家城市建设集团邀请了阮晓东就“建筑企业如何抓住发展新兴产业的机会与途径”进行专题讲座。建筑作为我国国民经济的关键产业,对技术和规范有着极高的要求。然而,该企业却聘请了一位身份背景不明的讲师,这一行为暴露了其在审核流程上的不足。

培训含金量低

目前,众多公司及企业普遍倾向于组织职场培训活动,其目的是为了提升员工素质和拓宽他们的专业知识。但实际情况是,许多机构更倾向于强调参与培训的专家身份的显赫程度,而忽略了培训内容的实际价值。

关注培训效果的人寥寥无几,其是否真正解决了工作难题,以及是否对实际工作产生积极作用,鲜有人问津。部分企业将培训流于形式,过分强调表面功夫而忽视实质内容,导致企业资源浪费,员工亦未获得实际能力的提升。

培训沦为表演

一些企业和公司举办培训与讲座,目的多在于对外展示与表演,甚至有演变为政绩工程的趋势。这种现象为假冒专家提供了可乘之机,他们借助企业的心态,获取了表演的平台。

此类培训缺乏实效,对企业的发展并无益处,甚至可能掩饰企业内部的问题,从而延缓企业的发展进程。

后续处理与反思

阮晓东的前雇主已对其进行了严肃的谈话,并明确指出他不得以与该中心关联的身份参与任何活动,否则将面临严厉的追责。然而,仅仅处理这名假学者是不够的,必须进一步对培训市场的混乱状况进行深刻反思。

相关企业和单位需强化审核,健全制度,仔细评估培训讲座的必要性与意义。若培训仅流于表面,不仅造成资源浪费,亦使基层员工疲于应对。为此,如何有效提升培训质量,摒弃虚假和形式化的内容?欢迎在评论区发表见解,并对本文给予点赞与转发。