男性叙事与父权秩序

古典文学中,叙事角色多由男性担任,而传统的“父权社会”观念塑造了人们普遍接受的“女鬼”形象。这一长期沿袭的叙事方式,对后来的众多文学作品产生了深远影响,中式恐怖游戏也不例外。在漫长的历史时期,以男性为主导的叙事模式奠定了女鬼形象的基础框架。

在父权制盛行的古代,女性社会地位较为低微。这些古典文献大多由男性作者所撰,因此女鬼形象自诞生之初便带有男性赋予的特定属性,这反映了父权社会意识形态的某种映射。

西方概念对应

在吉尔伯特的研究中,“安琪儿”代表着父权体系中的理想女性形象,而“疯女人”则指那些反抗束缚、被社会视为疯狂和威胁的女性。前者在社会中受到推崇,成为传统价值观中女性的典型代表;后者则因挑战现状而遭受排斥。

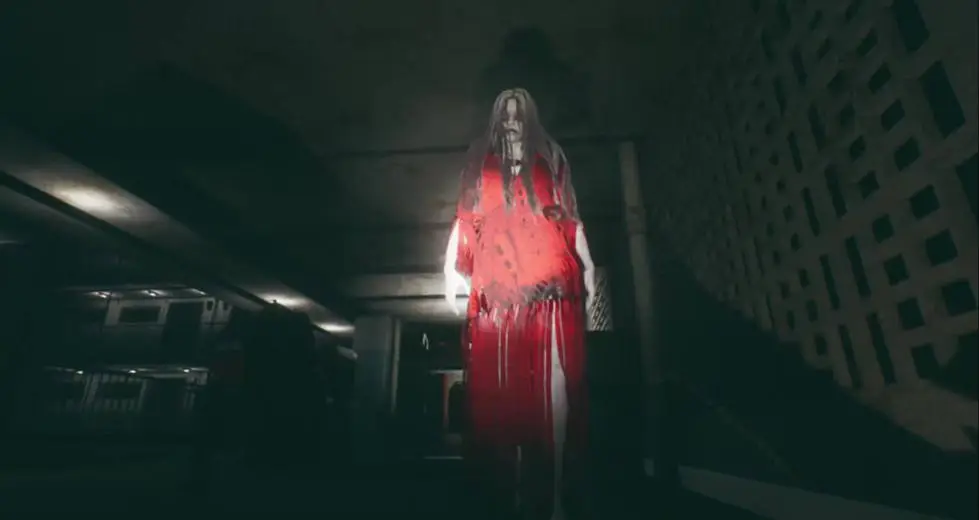

在中式恐怖游戏中,“恋爱女鬼”与“复仇女鬼”形象与“圣女”和“恶女”形成鲜明对比。前者具有可驯服性,而后者则被视为必须铲除的威胁性存在。这一特点揭示了游戏在角色塑造上深受传统观念的制约。

游戏中的裂痕与逻辑

游戏文本中出现的矛盾,源于对古典叙事模型的继承。若女鬼的来源与“日常生活”中的创伤有关,然而其消除方式却要求“异质空间”回归“日常”,这一设定显得不合逻辑。

在传统叙事中,处理女鬼诱惑的方式通常有两种:要么将其转变为“恋爱女鬼”,要么将其消灭。这种处理方式在游戏中形成了“冤有头、债有主”的模式,玩家扮演着“公正裁决者”的角色,而女鬼的颠覆性力量则被纳入了日常秩序之中。

游戏中女性的符号意义

在游戏中,众多女性角色常被描绘成需要同情的目标。开发者不断突出她们的悲惨、柔弱和绝望,以此提醒玩家,这些角色实际上是被设定为“天使”的象征,深受父权观念的束缚。

在这种情境中,女性角色在游戏中缺乏自主意识和反抗能力,她们仅作为提升故事情节和悲剧氛围的元素存在,未能体现出女性自身的力量与价值。

全新女鬼形象探索

发掘女鬼“危险性”的潜力,有望塑造一个全新的形象——一个坚决抵制妥协、宽恕与净化的革命性角色。此举不仅能够打破过往对女鬼形象的单调认知,还能更深入地揭示其背后所蕴含的社会与文化内涵。

此举措并非旨在为女鬼形象设定新的界限,亦非对“苦难叙事”进行全面的否定,其核心在于在现有框架之外探索新的可能性,以丰富和立体化女鬼的形象。

与女鬼相对而立

审视当前中式恐怖游戏中的“女鬼”形象,若将其等同于“姐妹”,则不足以激发恐怖感。这提示我们需从新的角度审视女鬼,摒弃传统的恐惧观念,并洞察其背后所蕴含的社会深层含义。

这事件对开发者与玩家提出了警示,需重新考虑和解读女鬼形象,力求摆脱父权观念的束缚,塑造出更加平等和多样化的女性形象。针对游戏开发,您认为有哪些策略可以更有效地塑造女性角色,并超越传统叙事的限制?