位于3816米高海拔的瓦里关山之上,坐落着一座被赞誉为“天空之城”的瓦里关全球大气本底观测站。该站是世界气象组织在欧亚大陆设立的第一个“气象明珠”,同时也是亚欧大陆内部唯一的全球大气本底观测设施。在此工作的杨昊与时闻等工作人员,每日在云端之上开展严谨有序的观测任务,致力于精确记录地球大气环境的细微变动。

云端之上的日常工作

在日出的微光中,杨昊与时闻便踏上了岗位。每日7时30分,他们准时唤醒身心,直面凛冽寒风,对站内每一台精密仪器进行细致入微的检查。这些仪器是监测大气变迁的核心,任何细微的故障都可能对数据的精确性产生重大影响。7时45分,两人并肩立于观测台,观测云彩,记录天空的每一次呼吸。在此,时间似乎被赋予了特殊的价值,每两小时一次的设备巡检,每周三进行的FLASK样本采集,以及每周日的臭氧光谱仪干燥剂更替,这些看似单调的任务,实则构成了全球气候变化研究不可或缺的珍贵数据。

全球气候变化的见证者

自1994年始,瓦里关大气本底站无声地守护着地球大气生态。该站不仅填补了当时温室气体监测的空白,更依托30年累积的庞大数据资源,绘制出了著名的“瓦里关曲线”。此曲线现已成为全球气候变化证据和联合国气候变化框架公约的支撑性依据,显著提升了中国在气候变化领域的国际影响力和话语权。30年间,“天空之城”瓦里关见证了我国气象工作者的执着与贡献,杨昊、时闻等无数瓦里关人亦在此片圣地续写着他们的传奇篇章。

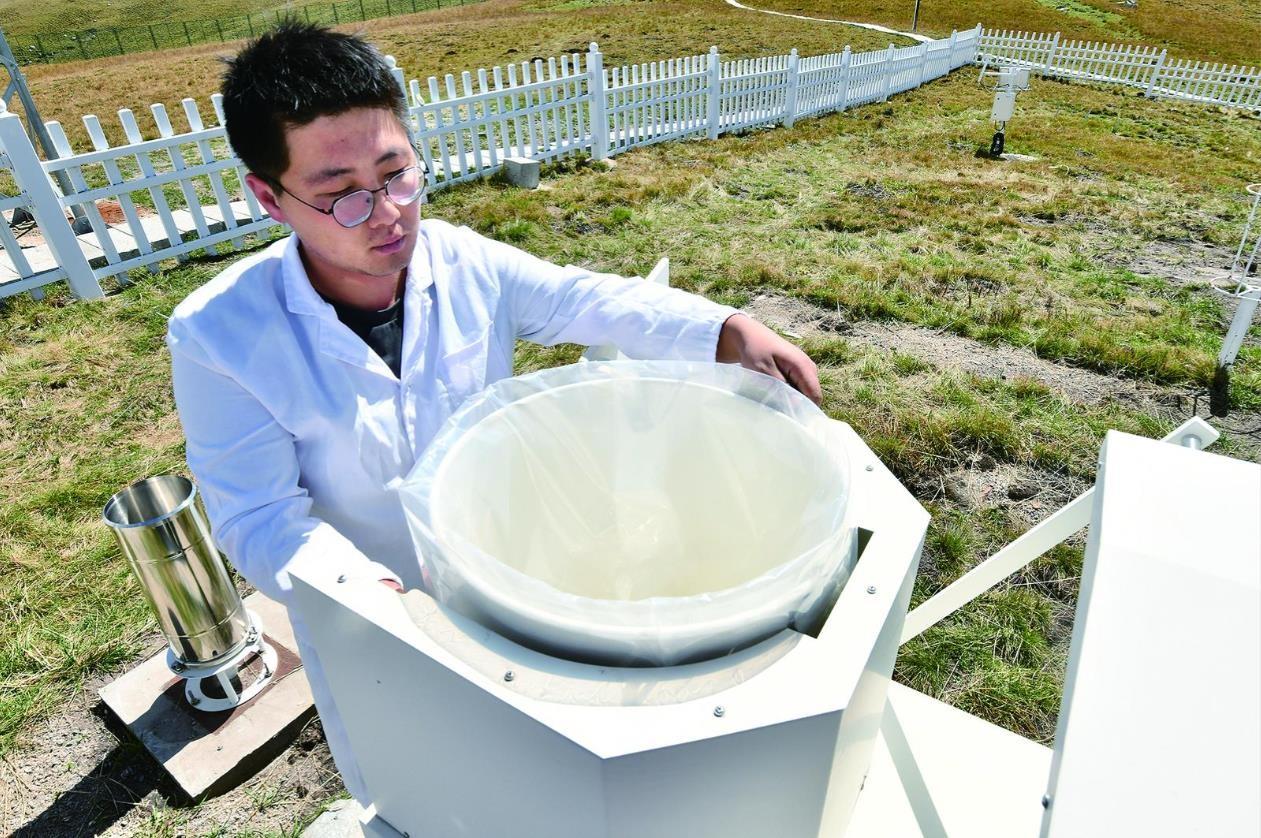

精密仪器的日常维护

在瓦里关站点,对精密仪器的日常保养是工作人员肩负的关键职责之一。每日,杨昊与时闻需对站内设备进行周密的检查与维护工作。他们定期更换酸雨采集容器,擦拭标准气体储存瓶上的尘埃,力求每一个环节均无疏漏。尽管这些任务看似平凡,却对确保数据精确度至关重要。完成自动气象站的维护后,他们返回业务楼,随即投入到新一轮的观测与记录工作中。

气候变化研究的重要基地

瓦里关全球大气本底站作为气象观测的关键场所,同时亦处于气候变化研究的最前沿。该站收集的数据不仅服务于我国气候研究,亦为全球气候变化研究贡献了珍贵的资源。每一项观测、每一份记录,均是对地球大气状况的深入洞察。依托这些数据,科研人员得以更精准地预测气候变化走向,为全球气候治理策略的制定提供坚实科学支撑。

工作人员的坚守与奉献

瓦里关内,全体员工均彰显了卓越的职业操守与无私奉献精神。他们日复一日于高原恶劣环境中辛勤劳作,直面凛冽寒风与严苛气候。即便如此,他们未曾有过丝毫退意,始终坚守岗位,为全球气候变化研究事业贡献力量。杨昊与时闻的感人事迹,仅仅是瓦里关众多英雄人物的一个缩影,他们的执着与付出,生动展现了“天空之城”瓦里关精神的深刻内涵。

未来展望与挑战

在全球气候变化形势日益严峻的背景下,瓦里关全球大气本底站所承担的职责正遭遇愈发艰巨的考验。在高海拔及极端恶劣的自然环境中,如何确保监测仪器的稳定运行,如何保障数据的精确性与时效性,已成为亟待破解的课题。尽管挑战重重,瓦里关的工作人员依然将坚守岗位,在这片高耸入云的土地上,为全球气候变化的研究事业不懈努力,贡献力量。

瓦里关,作为全球大气本底站之一,坐落在云端之上的“天空之城”,记录着我国气象工作者的执着与付出。每一项观测、每一次数据记录,都深化了我们对地球大气环境的认知。面对全球气候变化形势的日益严峻,我们每个人都应如何投身于地球环境保护的行动中?期待在评论区聆听您的观点,同时,欢迎点赞并转发本文,让更多的人知晓瓦里关的传奇故事。