在我国循环经济行业,众多企业面临利润微薄的问题,这一状况严重制约了它们的创新能力。此外,这些企业在全球市场拓展及与国际标准接轨的过程中也遇到了诸多挑战。这种局面亟待解决,并已引起社会各界的广泛关注。

格林美的创立与理念

2001年,许开华在深圳开启了创业之路,创建了格林美公司。他倡导“资源有限,循环无限”的发展理念。在那个时期,像他这样提倡废物回收和绿色制造的企业家较为少见。格林美的成立,为我国循环经济注入了新的活力,标志着从理念创新到业务实践探索的崭新起点。当时,我国循环经济的废弃物处理尚处于试点阶段,整个行业还在探索初期,格林美的诞生具有划时代的意义。

在中国整体背景下,尽管循环经济已获得政策扶持,但相关行业标准和商业模式尚不清晰。众多企业保持谨慎,格林美却果断采取行动,成为该领域的先驱。

新能源动力电池回收困局

新能源动力电池回收领域的政策与商业模式尚不明朗。这一模糊性降低了企业研发的积极性。从长远角度分析,这种不确定性阻碍了行业的进步。众多企业面对这种不确定因素,倾向于放缓发展步伐或进行小规模试点。此外,粗放型加工制造业正在进行转型,产业支持政策也相应调整,这对电子废弃物回收市场产生了显著的影响,其之前的快速增长势头已不复存在。

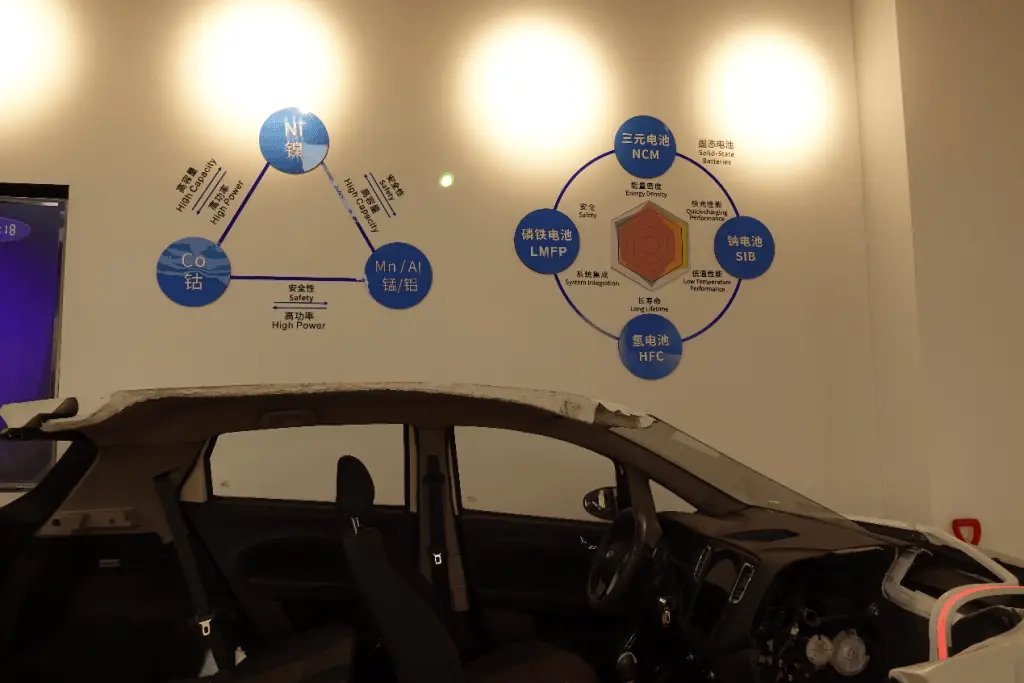

2015年,面对当下的环境,格林美启动了新能源动力电池业务。这一举措反映了格林美独到的战略眼光。公司敢于涉足充满不确定性的领域,努力寻求自身发展的新方向。

格林美的科研投入

自2017年起,格林美持续增加科研资金投入,成功打造了一个涵盖“顶层设计加强、市场驱动、研发执行、生产线创新、质量提升”的综合创新体系。这种高强度的科研投资在业界较为少见。在全球范围内,能够且愿意在回收业务和动力电池回收领域投入如此巨额资金的企业极为罕见。格林美的这一举措,充分展现了其依靠强大的科研实力在行业内确立领先地位的决心。

格林美加大科研投入力度,目标在于突破微薄利润的限制,以此提升企业竞争力。这一举措不仅解除了创新动力不足的困境,而且该策略在增强自身实力的过程中,还为行业树立了正面典范。

格林美的回收模式

格林美采用了独特的回收策略。考虑到退役电池回收流程的复杂性和广泛性,公司对回收网络进行了优化,并与全球800家电池及新能源汽车制造商达成了合作。这一举措旨在确保资源供应。业界普遍认为这种做法具有创新性。在中国乃至全球的电池回收市场,格林美通过广泛的合作,建立了一个庞大的回收网络。这一行动不仅有助于格林美整合和保障自身资源,同时也为行业提供了回收模式的成功案例。

企业发展与行业现状对比

以电子废弃物回收业为基准,撤销“拆解基金”的征收举措,暴露出企业对补贴的过度依赖并非明智之举。在我国电子废弃物回收领域,众多资源再生企业因创新动力不足和实力有限,普遍仅停留在电子废弃物的拆解和初步分类阶段。与此同时,格林美在发展历程中,凸显了对科研技术的重视,凭借科研实力涉足高附加值领域,并在行业内取得领先地位。这一鲜明对比彰显了在行业困境中,积极追求科研创新对推动企业发展的巨大作用。

循环企业出海意义

格林美自深圳起航,业务已遍布全国,同时积极开拓国际市场,在此过程中实现了资源、材料和市场的重组。这一发展轨迹是中国循环经济的典范,体现了循环技术领域从国家扶持向全球竞争的转变。循环企业走出国门,一方面是为了寻求更高的利润和资源整合,另一方面也客观上推动了我国循环经济与全球的深度融合。面向未来,众多中国循环企业将如何借鉴格林美模式,实现全球化的成功?