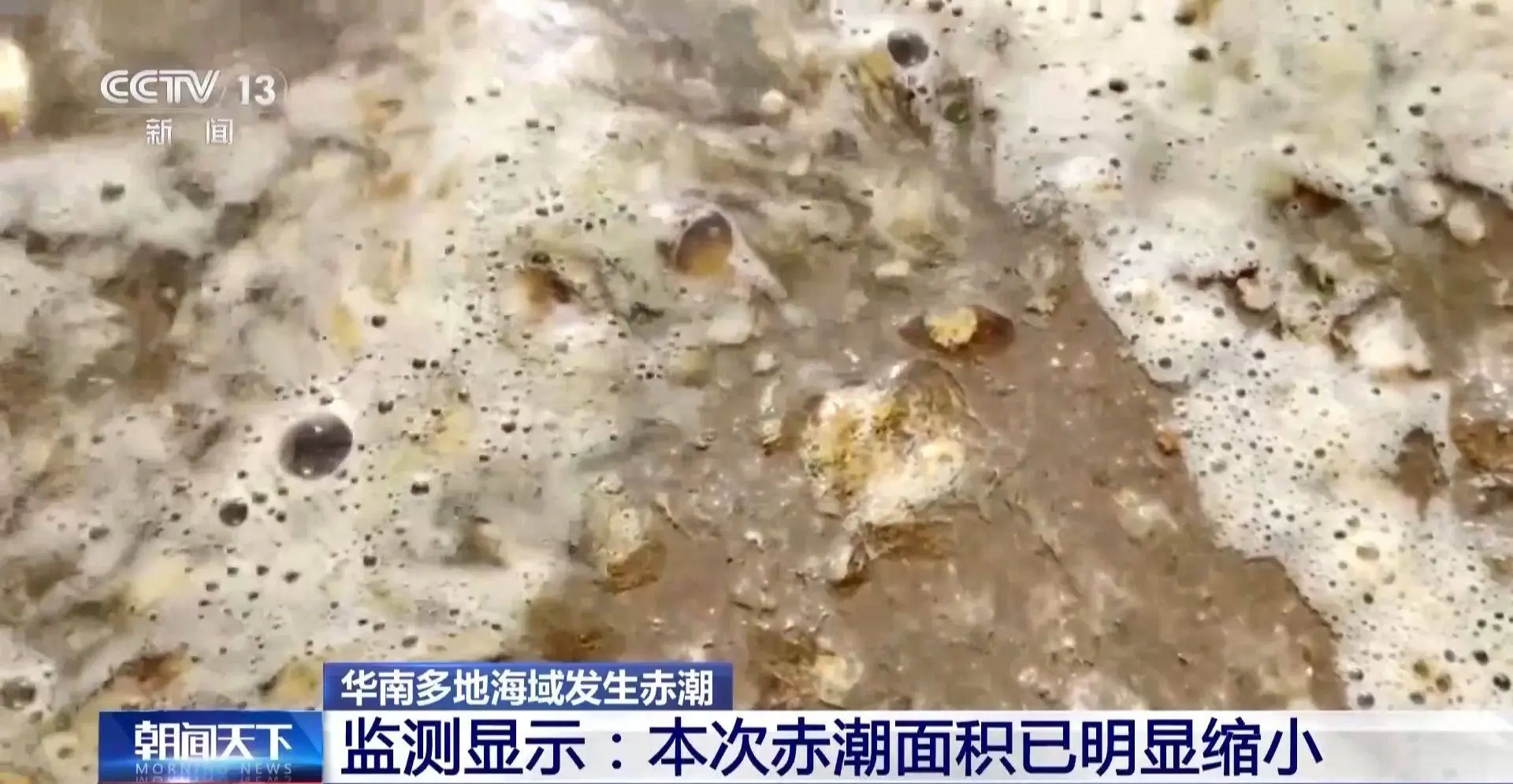

华南沿海近期海水颜色显著加深,这一现象已引起社会广泛关注。该变化主要是由球形棕囊藻数量的急剧上升引起的赤潮现象所致。这一现象的产生涉及多种因素,其中蕴含着丰富的海洋生态信息。

赤潮的定义

赤潮现象并不罕见。广州生态环境局指出,此现象多因海洋浮游生物数量激增,致使海水颜色发生变化,沿海地带尤为常见。中国科学院大亚湾海洋生物实验站站长李刚指出,赤潮是在特定条件下,某些浮游植物等生物大量繁殖或密集聚集所引发的海水变色现象。类似现象在其他海域亦时有发生,属于自然生态过程的一部分。赤潮可划分为多种类型,体现了其复杂性。

全球范围内,此类现象普遍存在,不同地区的赤潮表现出不同的特征。在我国沿海,每年都会发生赤潮事件,涉及的藻类种类极为丰富。这一现象反映了海洋生态环境的演变,同时也揭示了海洋生态系统的发展趋势。

球形棕囊藻引发赤潮

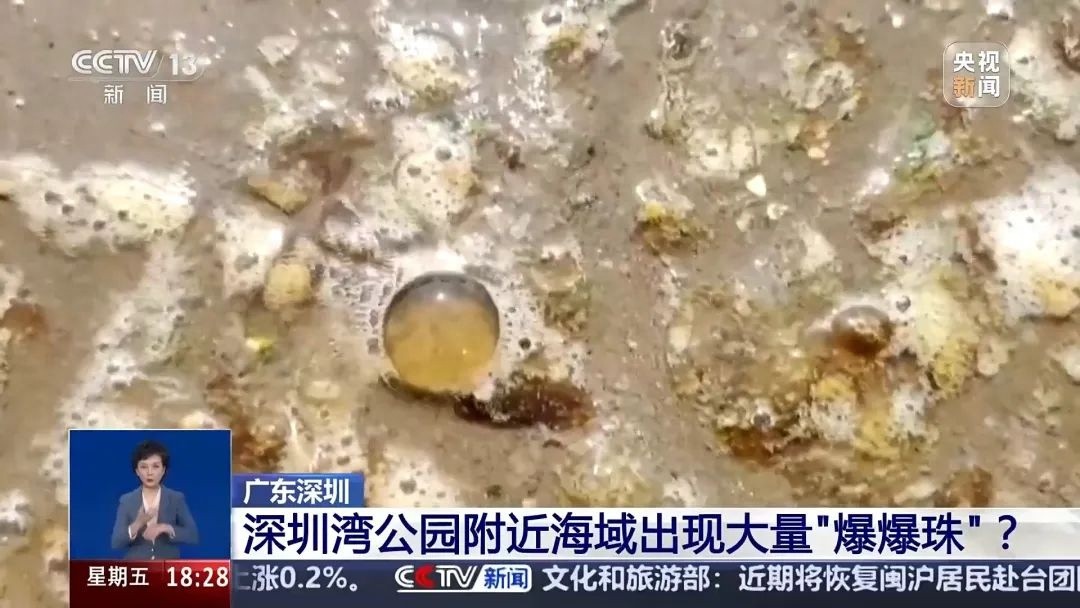

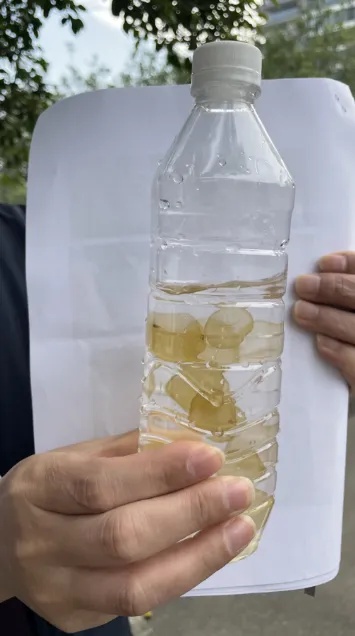

华南沿海近期出现了赤潮,其原因是球形棕囊藻数量的急剧上升。这种藻类通常呈棕褐色,繁殖旺盛时海水也会变成这种颜色。专家指出,这一现象与多种环境因素有关,比如水体中营养盐浓度上升、降雨量变化、风力增强以及光照条件的变化等。同时,这些藻类在生长过程中会聚集成团,形成所谓的“藻群”,这阻碍了小型浮游生物的捕食。

该藻种是导致有害赤潮发生的原因之一。在海洋生态系统中,其数量迅速增长会引发赤潮。相较于其他藻类引起的赤潮,此藻种具有特有的褐色外观和特定的聚集生长方式,这些特性是海洋生物学研究的焦点。

赤潮的持续时间

赤潮的持续时间存在差异。据李刚指出,球形棕囊藻引起的赤潮可能持续一到两周。一般而言,赤潮在人类察觉时已接近顶峰,且在发现后的一周内通常会逐渐消退。气候变化对赤潮的持续时间具有显著作用。这主要由于气候、洋流等外部因素会干扰赤潮的发展进程。

赤潮的持续时长受到多种因素的影响,这些因素涵盖气候变化、洋流变化以及沿岸营养盐的输入等。通过历史数据的分析,我们可以发现,不同海域的赤潮消亡速度各有不同,有的海域赤潮可能在短时间内迅速消退,而有些海域的赤潮则可能持续较长时间。

赤潮的危害

广州环保部门强调,近期出现的球形棕囊藻赤潮对人类健康未构成直接威胁,但对渔业养殖业造成了明显损害。该现象可能损害鱼类栖息地,进而减少鱼群数量。鉴于渔业在沿海地区经济中的核心作用,赤潮带来的负面影响不可小觑。

从宏观海洋生态学的角度分析,赤潮现象可能对特定海域的生态平衡构成威胁。藻类数量的异常增长,或对其他海洋生物产生的干扰,这些变化均可能对海洋生态系统的稳定性与发展趋势带来影响。

与其他现象对比

南极地区近期出现了“西瓜雪”现象,其原因是藻类迅速增殖。这些生活在极端环境中的雪藻,在较温暖的气候条件下迅速生长,体内富含虾青素,因而呈现出红色。这一现象与球形棕囊藻赤潮有相似之处,两者均因环境变化而引发藻类的大规模增长。

尽管一个位于海洋,另一个位于雪域,但两者均揭示了藻类在全球生态变迁中的适应能力。这一发现指出,无论是海洋还是极地环境的变化,都具备改变藻类生长特性的潜力,并可能引发一系列生态效应的连锁反应。

海洋环境的长期趋势

尽管球形棕囊藻引发的赤潮在短期内对环境造成了一定影响,但根据长期的环境监测数据,华南沿海的海洋环境正呈现出逐年好转的态势。以大亚湾海域为例,三十余年的监测数据表明,浮游植物的多样性和均匀度近年来保持稳定,生态环境和水质状况均实现了显著改善。

尽管面临赤潮等突发事件,海洋环境总体上仍显示出向好的发展态势。据相关数据显示,海洋保护的相关措施及积极因素正产生显著成效。

华南沿海地区出现的球形棕囊藻赤潮引发了公众关注,我们期待听到您的看法。欢迎发表评论、给予点赞并分享。