近期,社交平台上传出的信息吸引了众多网友的注意。信息内容指出,2024年10月24日,美国向联合国提交了一项提议,该提议将电信诈骗者归类为恐怖分子。这一提议遭到了中国的强烈抵制。据了解,这一信息的出处为“豆包AI”。目前,这一说法的真伪已成为公众热议的焦点。

网传消息引发关注

社交网络平台上,相关资讯往往迅速扩散。众多网民在目睹所谓“中国拒绝美国提议”的消息后,初期普遍感到震惊与好奇。该言论涉及国际形象和国际关系等多个层面。众多网民开始转发并对此事件展开热议,讨论热度持续攀升。然而,这一说法亦引发了广泛争议。若该说法属实,或可能开启打击电信诈骗的新国际趋势,但消息来源却受到广泛质疑。

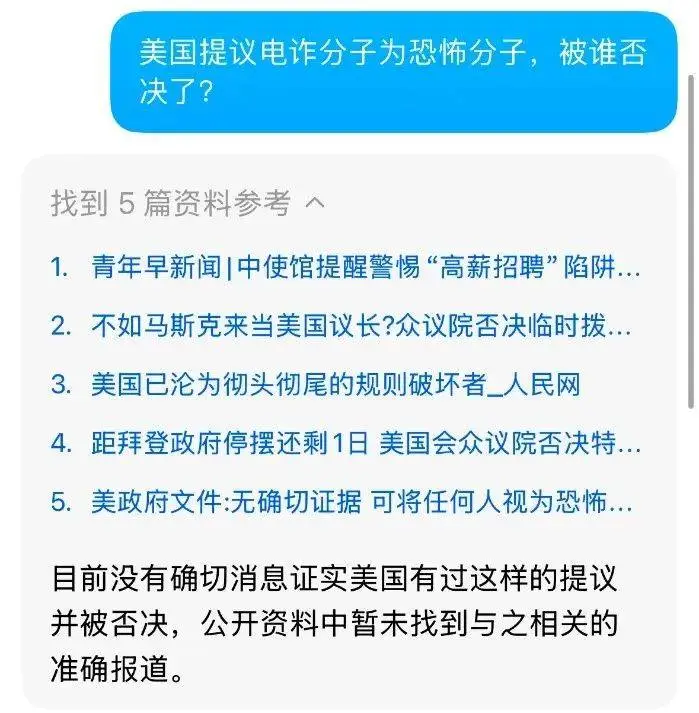

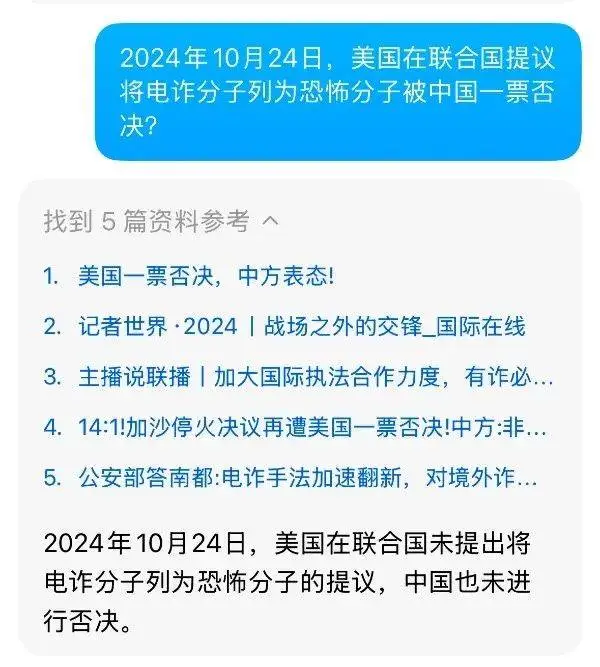

据悉,该信息来源于“豆包AI”。然而,大众对AI提供信息的准确性持有不同看法。尽管AI具备提供资讯的功能,但并非所有信息都能确保其准确性与可信度。

豆包AI回应否认说法

澎湃明查对网络传播的信息进行了细致审查。据豆包所述,至今未见有确切资料证实美国曾提出相关建议,公开资料中也未发现此类报道。进一步追问下,豆包补充说明,截至2024年10月24日,美国在联合国未曾就电信诈骗分子定性为恐怖分子提交过任何提案,而中国方面也未对此表示过反对态度。

值得注意的是,豆包所引用的资料并非直接来源于联合国官方网站,而是通过国内新闻报道中的关键词搜索所得。即便如此,豆包AI对通过网络传播的观点持有疑虑,这显著降低了信息的可靠性。

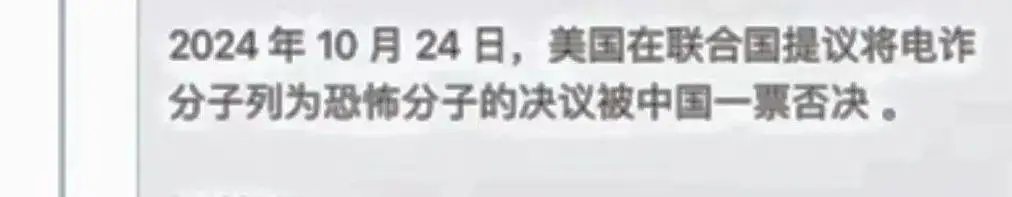

网传图片存疑

AI信息来源不稳定,网络图片亦存在显著瑕疵。提升图片对比度可见文字与白色背景的分明界限,此现象暗示图片可能经过后期处理。在信息传播过程中,后期处理图片可能旨在制造虚假内容,误导公众。若图片确有修改,相关信息的可靠性便值得怀疑。

网络传播领域内,疑似图片可能促进虚假信息的广泛传播。众多网民在未验证图片真实性的情况下即进行转发,从而加速了虚假信息的传播进程。

GPT中文回复有疑点

澎湃明查以中英文对照的方式对GPT进行了查证。GPT在中文回答中提出了两个假设:其一,这可能是未经证实的消息;其二,美国提出的建议被中国和俄罗斯所拒绝。但针对这两个假设的来源进行深入询问时,GPT回应称,未能找到足以证实这些观点的可靠信息。

附注提及的其他资料未经严谨核实,多源自网络且未经验证。这些资料与网络广泛传播的观点并无直接联系。因此,GPT在中文回答中对于信息来源的询问,并未引用网络流行观点。通过观察其回答过程,可以发现其中存在不少缺陷,未能为网络流行观点提供充足证据。

GPT英文回复无依据

GPT的英文回应仅陈述了一个观点,即“美国的提议遭中、俄两国回绝”,似乎对网络传言表示了认可。然而,当被要求提供信息来源时,GPT却声称缺乏可靠的证据。这种在缺乏充分证据支持的情况下给出的确定性答复,暗示了GPT的英文回应可能只是基于未经证实的推测。

这一情况进一步揭示了未经严格审查的人工智能所生产的资料,实际上并不适宜作为信息传播的信赖依据。这些资料中充斥着众多矛盾和不可靠的信息。

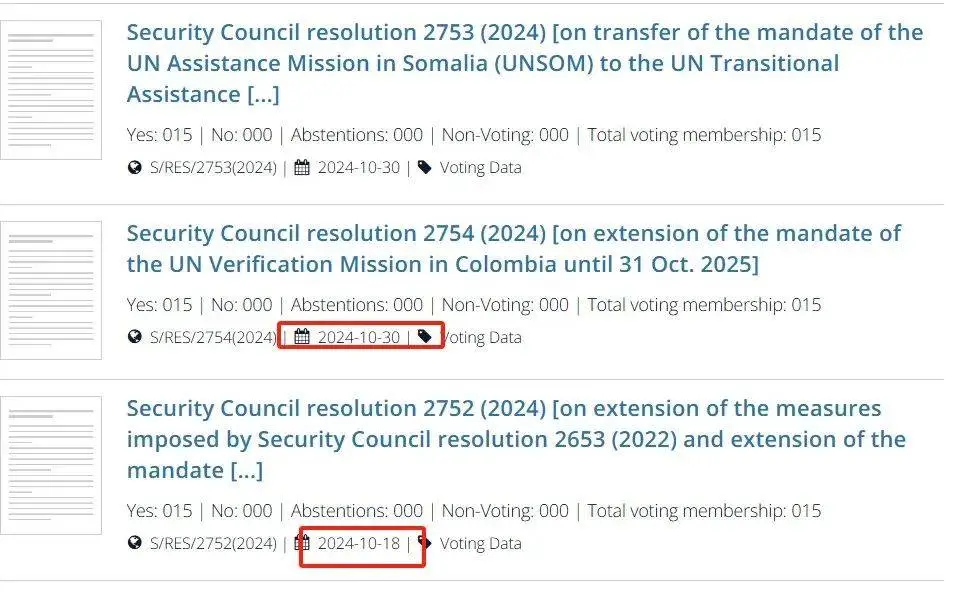

联合国安理会记录无相关内容

10月24日,联合国机构网站发布信息,指出安理会第9760次会议的主题为“妇女、和平与安全”。会议文件中未涉及电信诈骗分子的议题。会议纪要中未记录网络传播的投票细节。安理会完整纪要显示,当日并未出现网络所宣称的表决结果。同时,缺乏其他可靠证据证明美国提出过将电信诈骗分子定义为恐怖组织的提议。此外,无论是相关声明还是联合国安理会第2669(2022)号决议,均未涉及网络传播的说法。

官方资料对网络传言的真实性进行了否认,强调这些传言并无确凿证据支持,完全是毫无根据的虚假信息。

网络传闻基于AI技术生成回复,其真实性存疑;调查发现,AI生成的回复中存在部分内容,这些内容来源于难以追踪的网络链接,缺乏确凿的来源支持。面对这些证据薄弱的社交平台信息,我们是否应提高警惕,防止无根据的传播?