近期,地震相关议题广受瞩目,但不幸的是,出现了某些不当行为:个别人士借地震话题炒作。此类举动不仅违反了社会道德,还触犯了法律法规,令人愤慨。

警方处罚造谣者

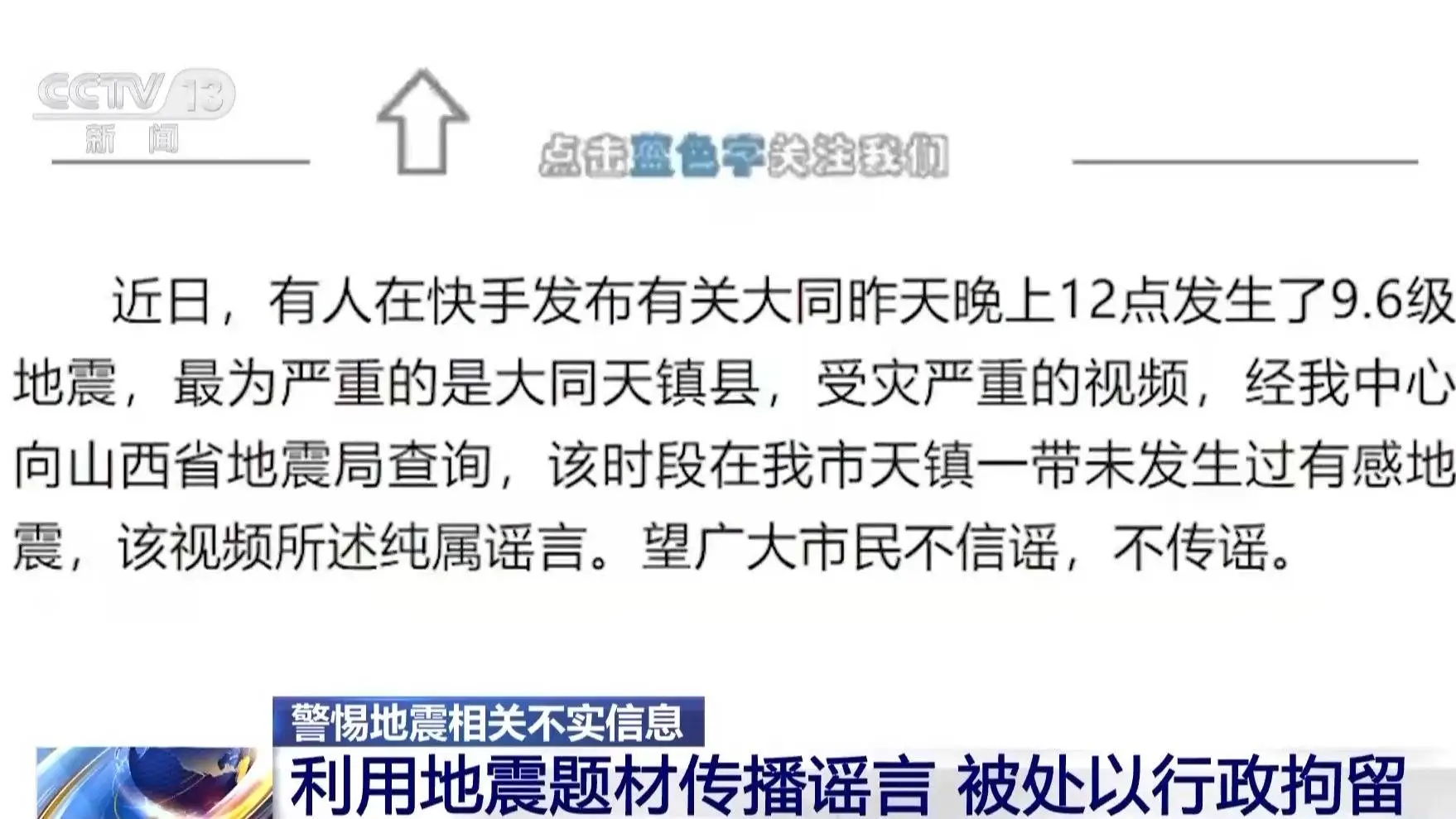

1月7日,某短视频平台上传播了一条不实信息,声称大同市在1月6日晚12时遭遇了9.6级地震,天镇县受灾情况严重。至1月10日,山西网警已对外发布通报。此类毫无根据的谣言造成了严重危害,当地警方对散布谣言者进行了法律制裁。9.6级地震属于极其严重的地震级别,此类谣言可能引发民众不必要的恐慌,对社会秩序造成严重影响。

这些谣言同样迷惑了大量网民,鉴于网民们本身辨别信息的能力有限,这种情况无疑加剧了社会的不稳定因素。

网络话题热度情况

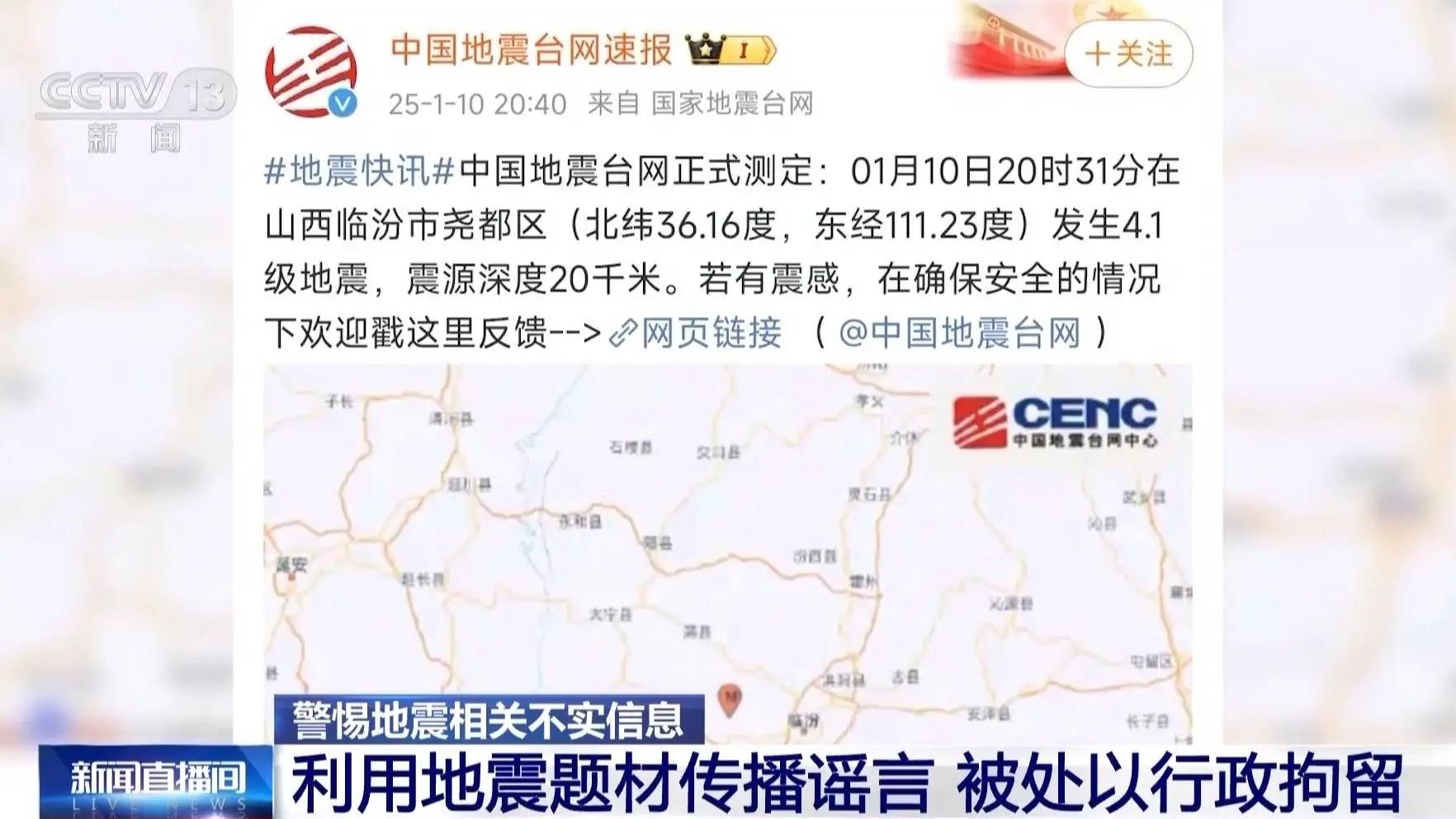

山西临汾地震事件在短短6小时内便成为多平台热搜,阅读量突破2亿,讨论量达5.1万,互动量更是高达14.2万。这一现象本应反映公众对灾情的关注,却反被恶意造谣者所利用。此情况凸显了网络流量具有两面性,一些不法分子为追求流量而罔顾事实。

这一现象体现了公众对地震灾害的关注度。人们普遍关心此类灾难是否发生在自己周边,遗憾的是,有人却利用这种关注,以达到他们不正当的企图。

造谣者蹭流手段

部分人故意散布关于大同地震的虚假信息,同时持续发布缺乏科学支撑的观点。诸如“重大事件即将发生”、“新疆地震迫在眉睫”、“青海将面临灾难”等说法。这些人企图借助公众对未知灾难的好奇心吸引流量,增加粉丝数量,却对自身言论的科学性毫不在意。

他的行为极不道德,将公众关注用作个人盈利手段。对科学知识置若罔闻,仅为了个人私利在网络上散布不实言论。

地震信息发布规定

朱巍,中国政法大学副教授,指出我国设有专门的抗震救灾法律。依据该法,除学术交流和中长期研究成果发布外,任何个人或机构均不得随意公开地震预测信息,亦不得在网络上传播此类预测。此规定依法施行。

该规定的目的是防止个别人擅自编造地震相关消息,以避免引发公众恐慌。法律体系旨在保护民众权益,并维护社会稳定秩序。

传播虚假信息者也担责

他人发布虚假信息,有人为获取关注而捏造虚假情感并广泛散播,甚至有人通过虚假IP标注来伪装身份,这些行为均可能引发责任。朱巍副教授指出,当评论数和点击量达到一定规模,且信息传播范围极广,同时增强了人们的信任感,便可能构成传播虚假信息的违法行为。

这意在提醒公众,传播信息并非免除法律责任,网络时代下,散布不当言论亦将面临惩罚。

网络平台责任重大

官方澄清后,若谣言仍在网上扩散并吸引关注,相关平台需承担相应责任。依据网络安全相关法规,若平台未履行信息安全保障职责,则需承担相应责任。作为信息流通的关键节点,平台有责任对谣言进行有效管理。

若平台加强监管力度,将有效遏制谣言扩散,同时确保网络环境的健康稳定。

针对此类以地震为题材散布虚假信息并借机炒作的现象,如何有效强化监管措施,您有何见解?欢迎各位踊跃留言、点赞及转发。