鲁迅与传统文化的深厚渊源

鲁迅深受传统教育熏陶,旧学造诣深厚,这一特点在文学史研究中频繁被指出。他身处于新旧文化交替的时期,尽管积极倡导新文化,但传统文化的印记依然深刻。比如,他在古文学方面有深厚的功底,这导致他的创作和思考中不可避免地带有传统文化的影子。他对旧学的掌握并非单纯的传承,而是一种批判性的整合。在其众多作品中,我们可以看到传统元素经过他独到的视角转化,形成了独特的艺术风格。这种文化根源为深入理解鲁迅的思想体系和艺术表现提供了坚实的基础。

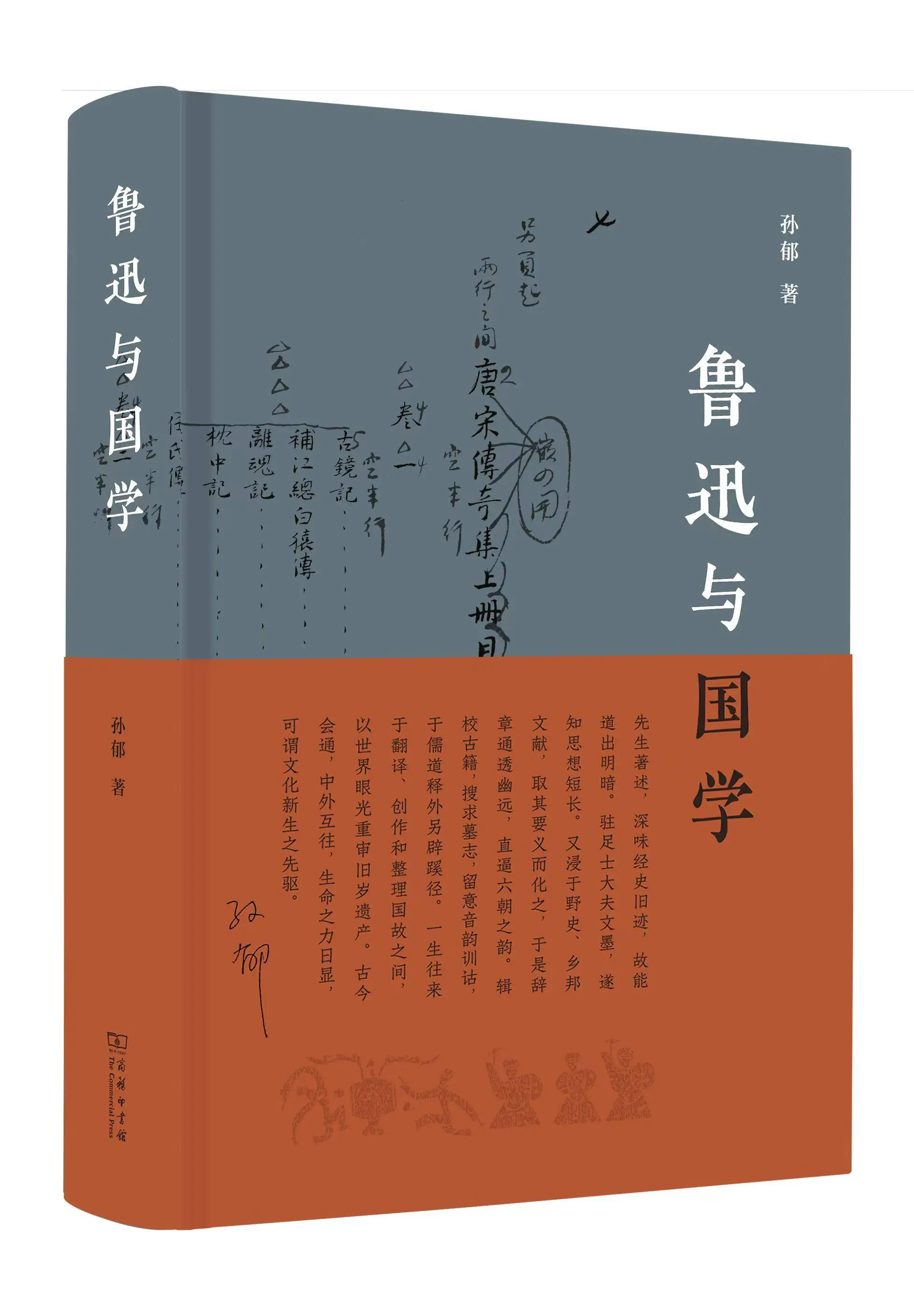

孙郁教授从补充古代文化课程的角度出发,对鲁迅与国学之间的联系进行了深入研究。这一研究观点在其著作《鲁迅与国学》中得到了充分展现。在该书中,孙郁教授力图从更加多元的视角,揭示鲁迅思想中传统与现代相互交织的复杂关系。

鲁迅对国学的取舍

鲁迅在国学领域持有自己的选择标准。在思想内容上,他倾向于批判,但并非全然否定。对于经学以外的文化领域,鲁迅认为其中蕴含着诸多可借鉴的价值。他站在文学家或艺术家的立场,对国学进行审美探索,这让他既能在国学中吸收传统文化中的仁爱等美德,又能够摒弃其中的封建糟粕。

鲁迅在接纳古书思想内容时,秉持批判性思维构建了新的思想体系。以他的小说创作为例,作品中不仅显现出旧有文化的弊端,映射了对传统观念的批判态度,同时也吸收了部分传统文化的精髓。这种交织复杂的关系,值得进一步深入研究。

与同时代人在国故态度上的区别

鲁迅在对待国故的态度上与同代人存在显著分歧。他与施蛰存、周作人等人的雅士追求有所区别。施、周二人可能更侧重于雅士的审美追求,而鲁迅则更侧重于探讨国故背后的国民性等深层社会问题。他对这种态度保持高度警觉,始终以批判的视角审视他人对国故的看法,并通过自己的创作和言论阐述个人观点。

鲁迅对顾颉刚的著作持有不同看法,他对此表示不认同,并认为其中某些结论令人觉得荒谬。顾颉刚的研究主要从考据等角度入手,而鲁迅则更侧重于探讨国学在推动社会变革和改变人群思想方面的作用。这种价值取向的差异反映了鲁迅自己独到的国学见解。

鲁迅对新思潮影响下史学的看法

鲁迅对受新思潮影响的史学成就评价偏低。在1930年代,他与考古及史学界保持一定距离。在他看来,这些史学研究的思想史贡献有限。以顾颉刚为代表的史学成果,鲁迅认为在思想史层面对社会改造的作用较小。

鲁迅在文献学和艺术史领域的研究中,揭示了历史中的众多不为人知的层面。他持有一种与众不同的历史视角,并非仅从历史事件本身入手,而是从文化艺术的角度深入挖掘历史的深层真相与价值。

鲁迅在文化史上的意义

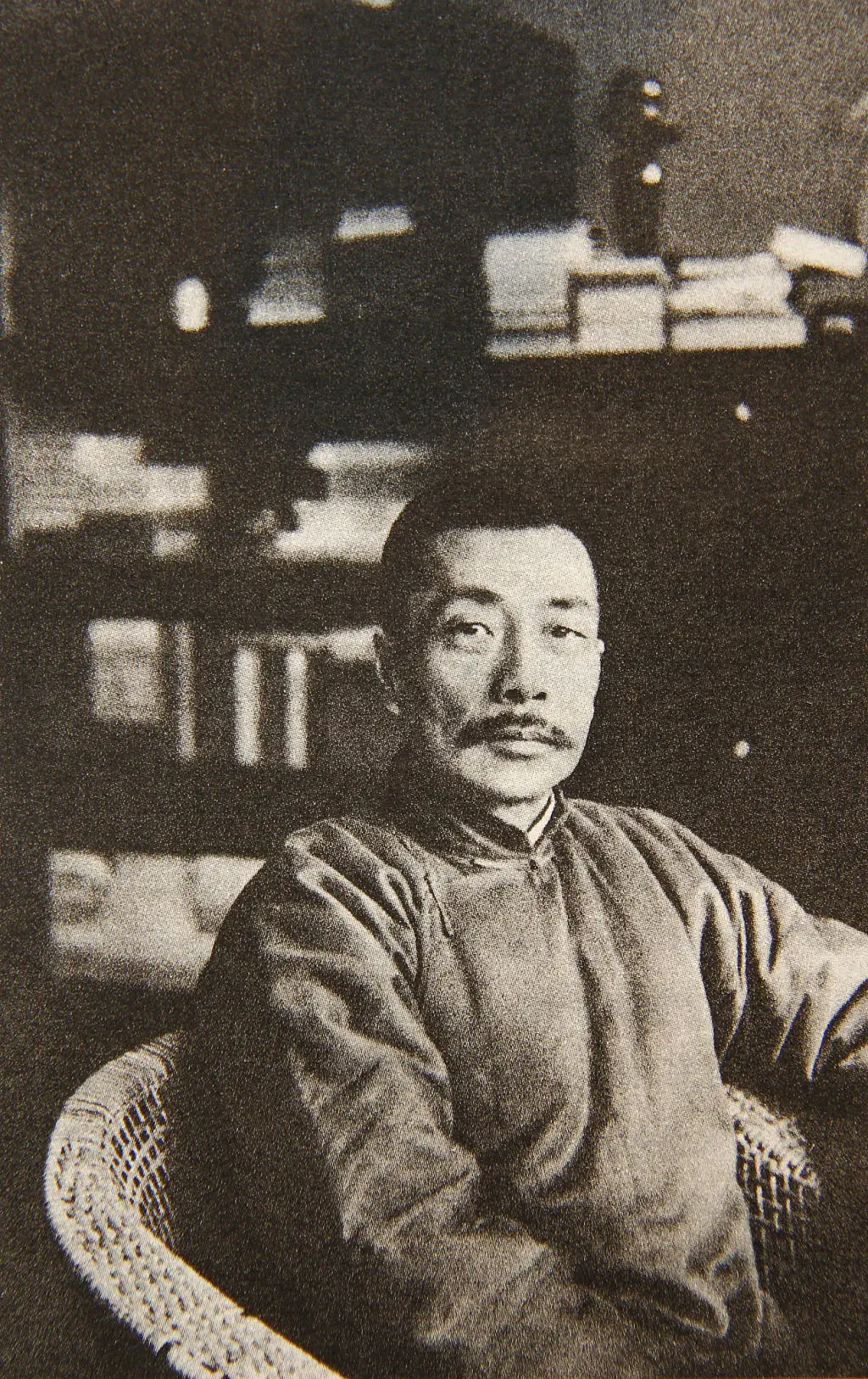

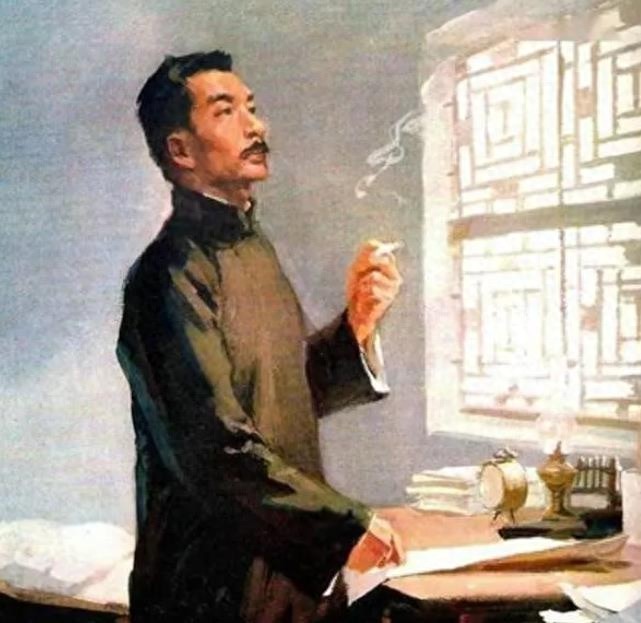

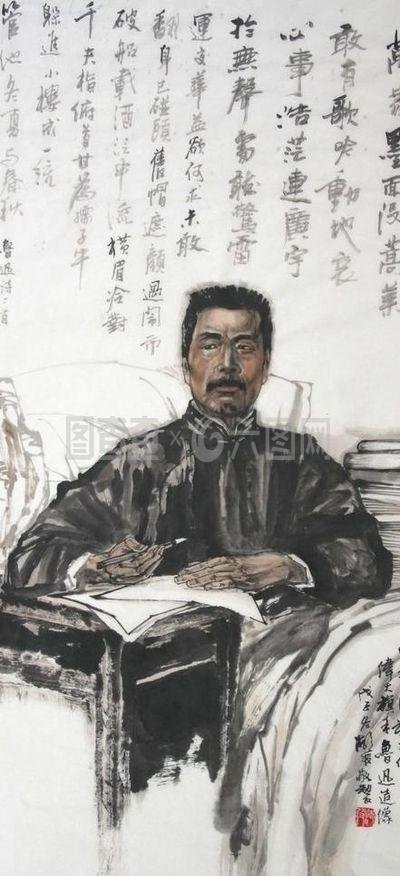

鲁迅在众多百年作家和思想家中,其形象被广泛描绘,注定在文化史上占据重要地位。他被视为文化的标志,围绕文化史上的鲁迅形象是否偏离了其真实面貌,这一问题值得深入讨论。他的思想和作品对现代文化的进步产生了深远影响,其国民性批判等精神层面,已深刻融入现代思想文化的核心。

他的作品包括《中国小说史略》与《汉文学史纲要》等,这些作品展现了他对传统文化研究的严谨与求实态度。这种态度不仅彰显了他文化史上的独特价值,而且从这些作品中,我们能够观察到他对传统文化的信仰与质疑共存的双重立场。

鲁迅对待知识分子看法

鲁迅对知识分子如何对待传统文化问题尤为关注,他有时如同战士般对众多知识分子的不同派别发起攻击。在《出卖灵魂的秘诀》一文中,他对胡适的批评引发了争议。尽管众多研究者认为鲁迅对传统著作的研究是严谨的,但在这篇针对胡适的批评中,他忽略了胡适言论的完整语境,导致读者产生误解。这一行为展现了鲁迅在捍卫文化过程中的激进态度,同时也揭示了当时文化领域内思想交锋的复杂性。

读者朋友们,鲁迅对于传统文化的看法在当今社会是否仍具有借鉴价值?我们期待您的观点交流,同时,也请您为这篇文章点赞并转发。