位于甘肃省庆阳市合水县的西华池镇唐旗村,一位54岁的民间艺术家正致力于传承国家级非物质文化遗产——庆阳剪纸。张雪峰自小由奶奶传授剪纸技艺,在此领域耕耘多年,并荣获“中国民间剪纸艺术大师”等荣誉。她从当地出土的古代遗物中汲取灵感,创作出的以黄河古象为主题的剪纸作品,令人赞叹不已。

一乡村艺人的艺术传承之路

张雪峰,出生于1969年,是合水县西华池镇唐旗村的一员。在她的成长岁月里,奶奶是她剪纸技艺的启蒙者。在乡村传统文化的熏陶下,她逐步掌握了剪纸的高超技艺。经过数十年的不懈努力,她从默默无闻到荣获“中国民间剪纸艺术大师”的荣誉,每一步都稳健而坚定。这种技艺的传承,不仅是技艺的延续,更是对本土文化的坚守。许多村民因她的坚持与成就,对剪纸文化产生了浓厚兴趣,并为之感到自豪。

张雪峰在乡村的文化氛围中崭露头角,成为村中的文化名人。她不仅传授孩子们剪纸的基本技艺,还创新地将现代元素融入古老的剪纸艺术,赋予这一传统技艺新的生机。此举为庆阳剪纸在新时代背景下的传承与进步奠定了坚实基础。

黄河古象出土背后的故事

1973年,合水县发生了一起备受全球关注的重大事件——黄河古象化石在此地被发现。这一发现迅速在考古和科学领域引发了广泛关注。据考古学家当时所述,这具古象化石保存状况极佳,成为探讨远古生物和地质变迁等关键科学议题的宝贵资源。出土的黄河古象化石不仅揭示了远古时期该地区的生态环境,还反映了当时物种的丰富性和生态系统的兴盛。

当地对黄河古象出土遗址进行了精心保护,并广泛宣传相关知识。这一举措使得黄河古象在合水县及庆阳地区逐渐成为文化象征。同时,这一重要发现为张雪峰的艺术创作提供了独特且丰富的素材。

构思与创作历程

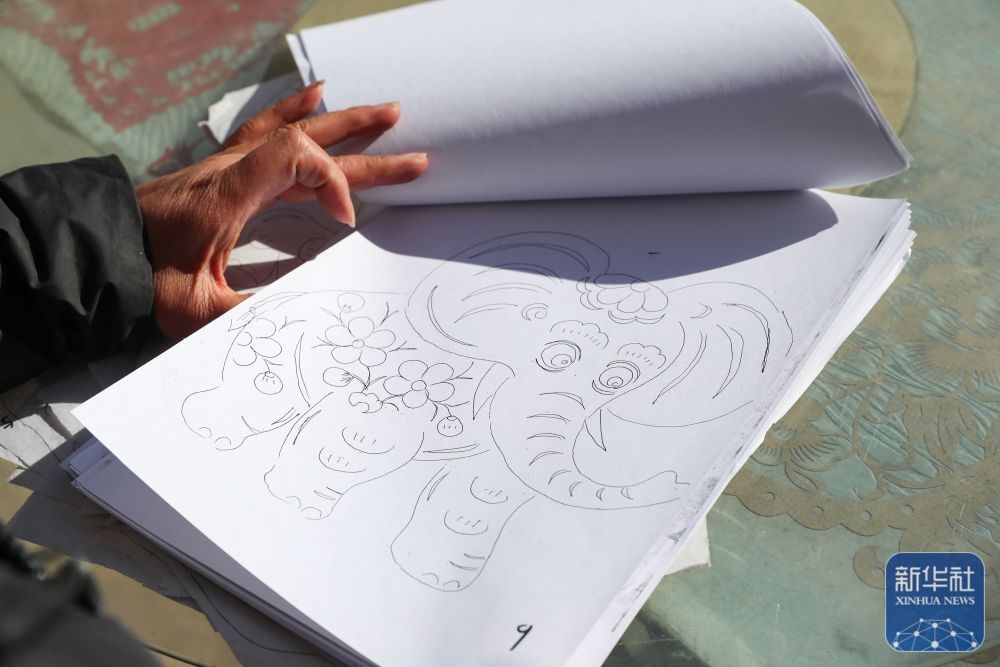

黄河古象已成为该地区文化象征,张雪峰萌生了一个创新念头,即借助剪纸艺术使黄河古象在艺术领域重现生机。创作伊始,她广泛搜集了黄河古象的考古、历史及生物相关资料,对黄河古象的骨骼构造、外观特征及可能的生活习性进行了深入研究。随后,她着手进行构思,草稿绘制过程反复多次。在追求细节完美时,她常常陷入沉思。

经过长时间的精心策划与设计,2022年,她倾注心血的杰作《百象图》得以问世。在创作过程中,她成功解决了诸多艺术表现上的挑战,包括如何在剪纸艺术中呈现出古象的立体层次,以及如何描绘出古象栩栩如生的神态。

《百象图》的展出与反响

自2022年作品发布以来,张雪峰携《百象图》频繁亮相于不同活动。2023年1月4日与5日,她回到家乡庆阳市合水县西华池镇唐旗村,多次展出其黄河古象剪纸作品,以及创作草图。每一次展出,作品《百象图》都吸引了大量观众。观众们对张雪峰将古老生物以剪纸形式生动呈现表示高度赞赏。

1月5日,在庆阳市合水县的陇东石刻艺术博物馆黄河古象展厅,她手持作品与黄河象化石(复制品)进行拍摄对比。此时,剪纸艺术让黄河古象仿佛穿越时空,生动地呈现在观众眼前。这种将艺术与科学、古老与现代相结合的展示形式,赢得了广大观众的喜爱。

艺术创作的初心表达

张雪峰表示,他希冀通过剪纸艺术“唤醒”沉睡千年的黄河古象,使之焕发活力,展现在公众眼前。其言辞流露出艺术家对本土文化象征的深厚情感和坚定信念。她旨在借助剪纸创作,将黄河古象所承载的历史与文化意义进一步广泛传播。

这种对家乡文化符号的再创造,既是一种艺术上的个人表达,也体现了对家乡的深厚情感以及对传统文化的尊重。她坚信,自己肩负着使命,通过剪纸这一易于理解的艺术手法,使更多人认识到黄河古象所蕴含的崇高价值。

非遗传承与地方文化的联动

张雪峰的剪纸作品以黄河古象为主题,巧妙地将国家级非遗项目庆阳剪纸与地方特有的黄河古象文化相结合。这些作品不仅赋予了庆阳剪纸新的生机,同时也为黄河古象文化的推广开辟了新的渠道。这种文化元素的融合,使得该村庄及地区的文化影响力持续增强。

游客们纷纷听闻了张雪峰的剪纸艺术以及黄河古象的故事,纷纷前往合水县和庆阳地区,渴望一探文化之魅力。这一现象对地方旅游业的繁荣、文化产业的振兴起到了显著的促进作用。关于这位非遗传承人的创新精神与执着态度,您有何见解?欢迎在评论区留言,分享您的看法,并给予点赞和转发。