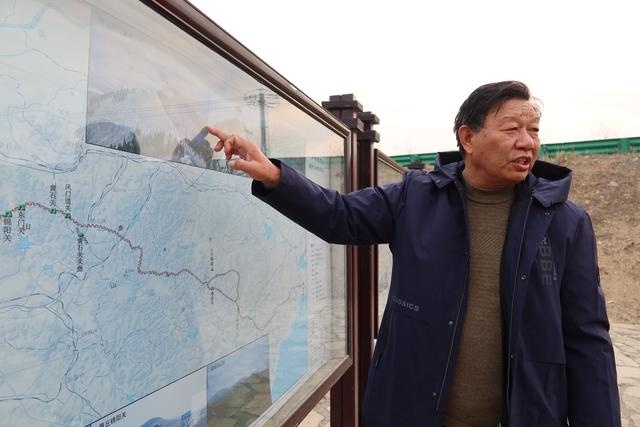

齐长城遗址附近,房立民常怀满腹感慨。他及团队常携修复物资与工具前来,此遗址承载了众多故事。他对古建筑的深厚情感与坚定信念,引人瞩目。

走近齐长城遗址的房立民

房立民对齐长城遗址怀有深厚的情感。他频繁探访,每次踏足,都如同回到自己的坚守之地。2012年,齐长城的大规模修复工程启动,他投身其中,负责了80%关键段落的修复任务。齐长城历史悠久,损毁严重,部分区域几乎不复存在,他的参与对于保护工作具有深远影响。他对齐长城的建造技术进行了深入研究,尤其是对长清段土筑结构等关键问题给予了特别关注。

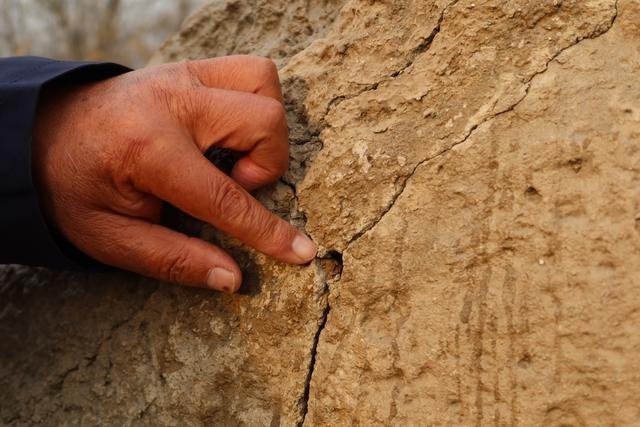

房立民关注齐长城的现状。他指出,部分地段若不及时修复,其土筑结构将如同“土龙”般持续遭受水土流失。他深刻认识到保护齐长城的迫切性。因此,他一边深入研究,一边与同行商讨修复策略,力图阻止齐长城的进一步衰败。

在古迹中探寻文化渊源

房立民在古迹探寻中深挖文化根源。他平日里与石头为伴,却在探访古迹和查阅古籍的过程中,领悟到石头的丰富文化内涵。他对于古人在选石、加工等工艺上的好奇,促使他开始广泛探索。他走遍了省内的著名碑刻和石质古建筑,并搜集了大量相关文献资料。

他的探索之旅成果显著。他借鉴了古人的建筑智慧,特别是在榫卯结构中发现了许多提升稳定性的“暗鞘”设计,这些发现将助力他进行古建筑修复,同时也加深了他对古人建筑技术的敬意。

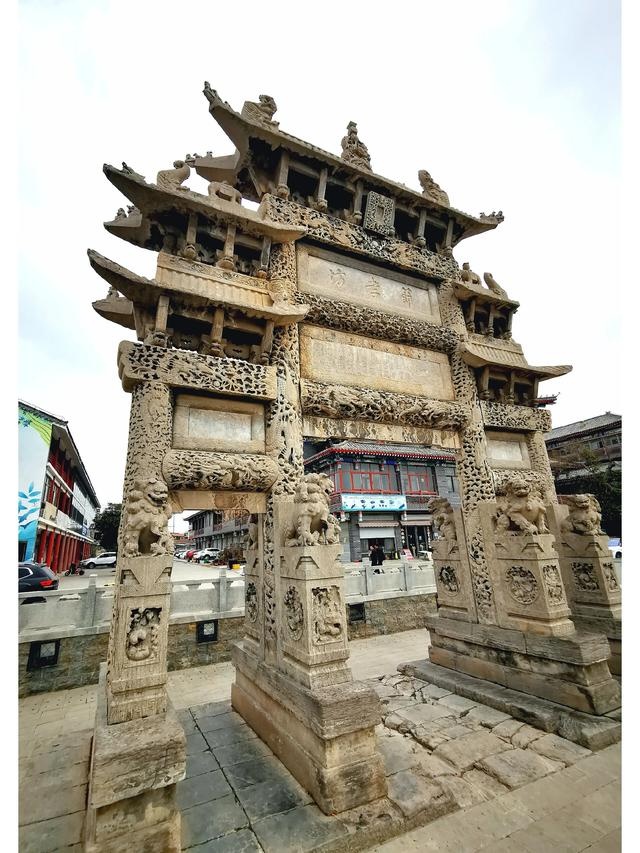

百寿坊的修复案例

2014年,百寿坊完成修复工程。房立民领导其团队对地基进行了详细勘测,并与山东建筑大学教授进行了深入的学术交流。基于勘测获得的地基数据,他们制定了科学的修复方案。在百寿坊的修复过程中,房立民表现出极高的严谨性。

对百寿坊的修复工作不仅包括常规的支撑加固,还需应对石质风化、剥落等状况。为此,他专门研发了修复用材料。在修复过程中,采用石灰岩磨制粉末与合成配方相结合的方法来应对“病变”,经过多年的持续观察,修复后的百寿坊依旧保持了其雄伟的气势。

研发修复材料的投入

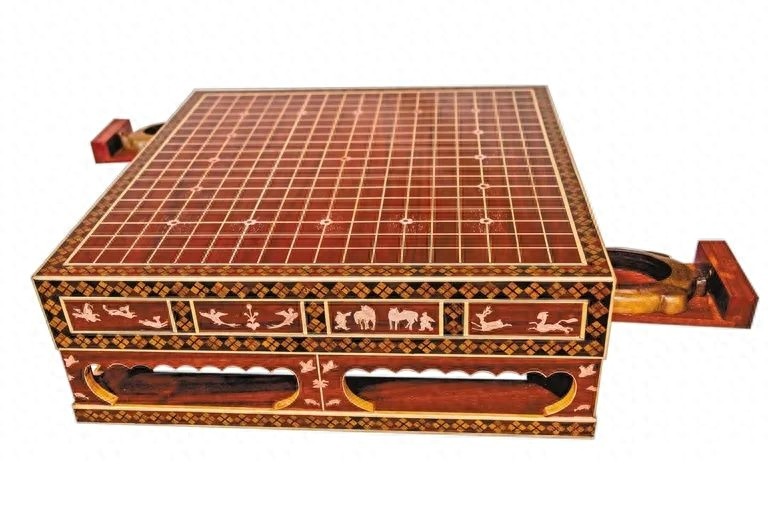

房立民在材料修复领域投入了大量精力。他的博物馆展示了来自不同地区的石材工艺品,以及他利用废弃石材固体材料研发的文物修复用品。这些成果是他长期坚持创新的结果。

研发的材料在古建筑修缮中既实用又与古建筑相匹配。例如,在百寿坊的修复工程中,这些材料表现出了出色的效能。其研发思路是针对不同古建筑的材质特性,设计相应的材料,以确保修复效果达到最佳。

聆听古人讲课的修复师

房立民将修复工作视为聆听古人的教诲。他认为,在修复古建筑的过程中,能够领悟到古人的智慧。在修复百寿坊和齐长城的过程中,他仿佛在与古人进行对话。

他对古代建筑的具体构造进行了深入研究。通过观察齐长城的断面,他发现了2600年前工匠所使用的夯土技术,每一层土质结构大约22厘米,层层累积,这些均展现了古人的智慧。这一发现也指导他在修复过程中严格遵循了传统施工方法。

对古迹保护的使命感

房立民投身于古迹保护事业,源于其强烈的使命感。他对齐长城与百寿坊的关心,不仅限于职业范畴,更源于个人的深厚情感。每当踏足遗址,他的行为既是对职责的履行,也是对文化情怀的展现。

使命感激励他持续前行。在众多修复挑战面前,他始终积极应对。观察他修复齐长城、百寿坊的努力,可见他对保护古迹的坚定信念和对文化传承的责任感。

如何评价房立民等致力于古迹保护者的文化传承贡献?敬请点赞、转发,并留下您的宝贵意见。