民间木嵌艺术展现出独特的吸引力及丰富的历史积淀。内蒙古自治区将此技艺列为非物质文化遗产,代表性传承人孟凡中向我们揭示了这项技艺所蕴含的家族传承精神及精湛工艺。这些背后,究竟蕴藏着哪些鲜为人知的动人故事?

家族缘起于皇宫工艺

孟传义,孟凡中的祖先,是这一故事的起点。在清朝时期,他作为皇宫中的高级工匠,技艺超群。据悉,雍正帝在圆明园修缮万字房时,一个念头催生了民间木嵌工艺的诞生。皇帝发现废弃的珍贵木料,便下令制作家具。孟传义经过多次试验,利用木材的颜色差异,巧妙地镶嵌出了一条案。这一举措不仅展现了孟传义的智慧,也为木嵌工艺的起源奠定了基础。这种技艺源自皇宫,其珍贵与独特性显而易见。

随着时间的流逝,这项起源于皇宫的技艺逐渐传入民间。孟凡的先辈将其带到了内蒙古呼和浩特。这一技艺的流传打破了地域和阶层的界限,使得更多人得以接触并了解这一蕴含智慧与匠心的工艺。

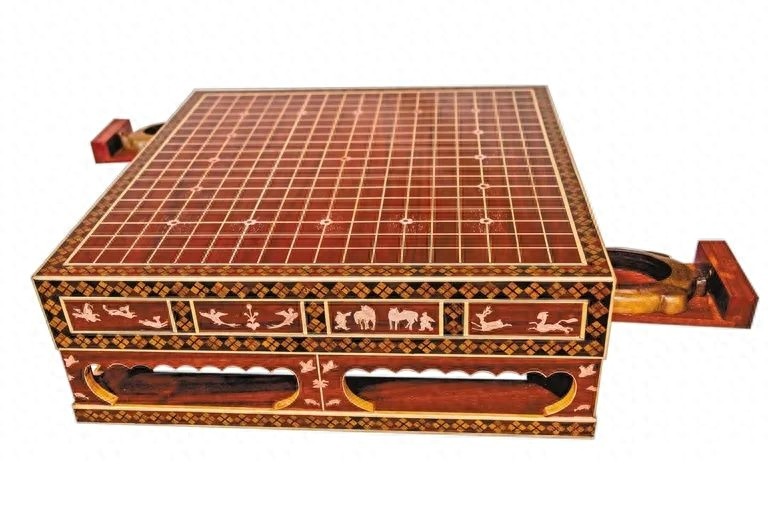

木嵌唐款式围棋桌工艺

民间木嵌工艺技术高超,以唐式围棋桌为例,其技艺之精妙可见一斑。古语“三分材料,七分工艺”在其制作流程中得到了充分展现。从桌子的制作起始,便需经历繁复工序。首先,工匠需精准绘制器型草图,把握整体造型,随后依照木材纹理进行锯切。这不仅确保了木材的完整性,同时也彰显了木材的天然美感。

在接下来的制作环节,桌腿与桌面框架的制造同样要求精细。经过对木料进行开榫和凿眼,最终形成了四根桌腿与一个桌面框架。组装时,整张桌子并未使用任何铁钉,这一做法充分展现了传统榫卯技术的精湛。框内拼接的万字木条则对工匠的技艺提出了更高的挑战。这些小块木料需加工成特定尺寸的长条,并在两端开凿精确的榫卯,其精度需达到半毫米以内。在精心的组合下,万字木条相互交织,形成了独特的万字桌面。

百纳嵌冰梅炕桌的榫卯结构

百纳嵌冰梅炕桌体现了民间木嵌技艺中榫卯结构的丰富性。燕尾榫形状类似燕子尾部,顶端宽而底部窄,能够自动锁定卯眼,确保连接的稳固性。格角榫通过将木料边缘加工成45度斜角,并在斜面雕刻榫卯,使得拼接处平滑无痕。长短榫则通过不同长度的榫头嵌入卯眼,实现受力均匀,耐久性强。这些榫卯结构是古代工匠智慧的体现,由孟凡中等现代传承人传承,得以延续和展现。每种榫卯结构各具特色,共同确保了木嵌制品的品质与美观。

图案组合创新尝试

孟凡中在继承传统的同时,不断追求创新。他的作品中,一款直径达88厘米的圆桌,便体现了其独特的创新思维。该作品内部与外部均展示了五行八卦、小三角等多种图案的巧妙组合。其制作过程极为耗时,3000多块木条经过细致加工与组装,历时半年左右方告完成。这种尝试将传统文化元素与现代设计理念相融合。为传统的木嵌技艺注入了新的生机,也让这一技艺在现代社会中焕发出新的价值。然而,这种创新是否真正获得了大众的普遍认可,尚存疑问。

民间木嵌技艺的价值

民间木嵌艺术具有难以估量的价值。从文化层面分析,它蕴含着孟氏家族代际间的传承记忆,并展现了宫廷至民间的技艺流传历程。在历史维度上,它记录了不同时代的工艺发展程度。艺术方面,无论是榫卯结构的巧妙还是图案的搭配,都流露出独特的审美。但遗憾的是,掌握这一技艺的人日渐稀少,如何吸引更多人关注并学习这一技艺,已成为我们面临的一大挑战。

传承人的期望

孟凡中作为传承者,期望此技艺得以持续流传与进步。其先祖将技艺普及于民间,而他本人亦致力于赋予其新的活力。他在传统与现代的融合上投入了大量心血。尽管传承之路充满挑战,仍需更多人的加入。我们每个人确实应深思,我们能为这一宝贵的民间技艺传承贡献何种力量?

孟凡中的叙述对民间木嵌技艺进行了全方位的深入剖析,旨在唤起更多人对这一独特民间艺术的关注与重视。