于北京人艺发布会现场,数位主演汇聚一堂,共同追忆与《茶馆》及北京人艺的深厚历史渊源。该演员阵容不仅于舞台之上塑造了诸多经典形象,更是在人艺的舞台上度过了半生,亲身经历了剧院的演变与成长。

主演们的初次登台

1988年,北京人艺的经典剧目《茶馆》首度登陆上海舞台,现场汇聚了资深艺术家们的精湛表演,以及新生代演员的初露锋芒。濮存昕回忆称,彼时他尚是一名青涩的小角色,立于资深艺术家身后,心中油然而生对舞台的崇敬与对艺术的向往。同年,吴刚亦随人艺踏入上海,于《茶馆》及《哗变》中担纲关键角色,这段经历对他而言具有非凡意义。

吴刚指出,过往其来沪演出时仅以观众身份亮相,此次却能获得若干台词,彰显其在艺术领域取得的进展。此番从观众向角色角色的过渡,不仅体现了其个人演技的飞跃,亦见证了北京人艺对青年演员培育成效的显现。

与老艺术家的合作

1991年,濮存昕有幸与于是之、郑榕等资深艺术家同台演绎《茶馆》,此番经历令他倍感温馨与激动。他感慨道,尽管上海与三十年前已截然不同,观众亦然,但肩负的责任与使命未曾改变,即全力以赴呈现精彩演出。对艺术的坚持与对观众的敬重,始终是北京人艺的优良传统。

梁冠华于《茶馆》中饰演王利发,此角伴随他25载。他提及往昔参与“林版”《茶馆》演出赴上海,而今再度为“焦版”演出重返上海。他言:“若众多上海观众曾有幸目睹1988年老辈们之演出,此次再观,愿为我们的表演评分。”此番对经典之传承与对观众之期待,彰显了北京人艺对艺术品质之执着追求。

剧院的历史与未来

冯远征身为北京人艺院长,不仅担纲多部剧目的主演,亦执导三部重要作品。他透露,上海之行将呈现剧院各阶段佳作,五部大戏均经过周密策划。特别是1988年的那次演出,因人艺众多经典剧目及资深艺术家云集,造成极大轰动。此次沪上之旅,《哗变》与《茶馆》两剧亦为1988年便入驻剧院的保留经典。

冯远征提及,1988年其赴上海献艺,《哗变》亦为参演剧目之一。他犹记彼时上海观众对该剧印象至深,称其全凭对话演绎,实为对演员功底的极大考验。《哗变》乃北京人艺外国剧目之翘楚,被誉为话剧舞台的典范与检验标准。此次重返上海,既是对人艺前辈的尊崇,亦是对人艺历史的缅怀,亦是对当代人艺人才的展示。

青年演员的崛起

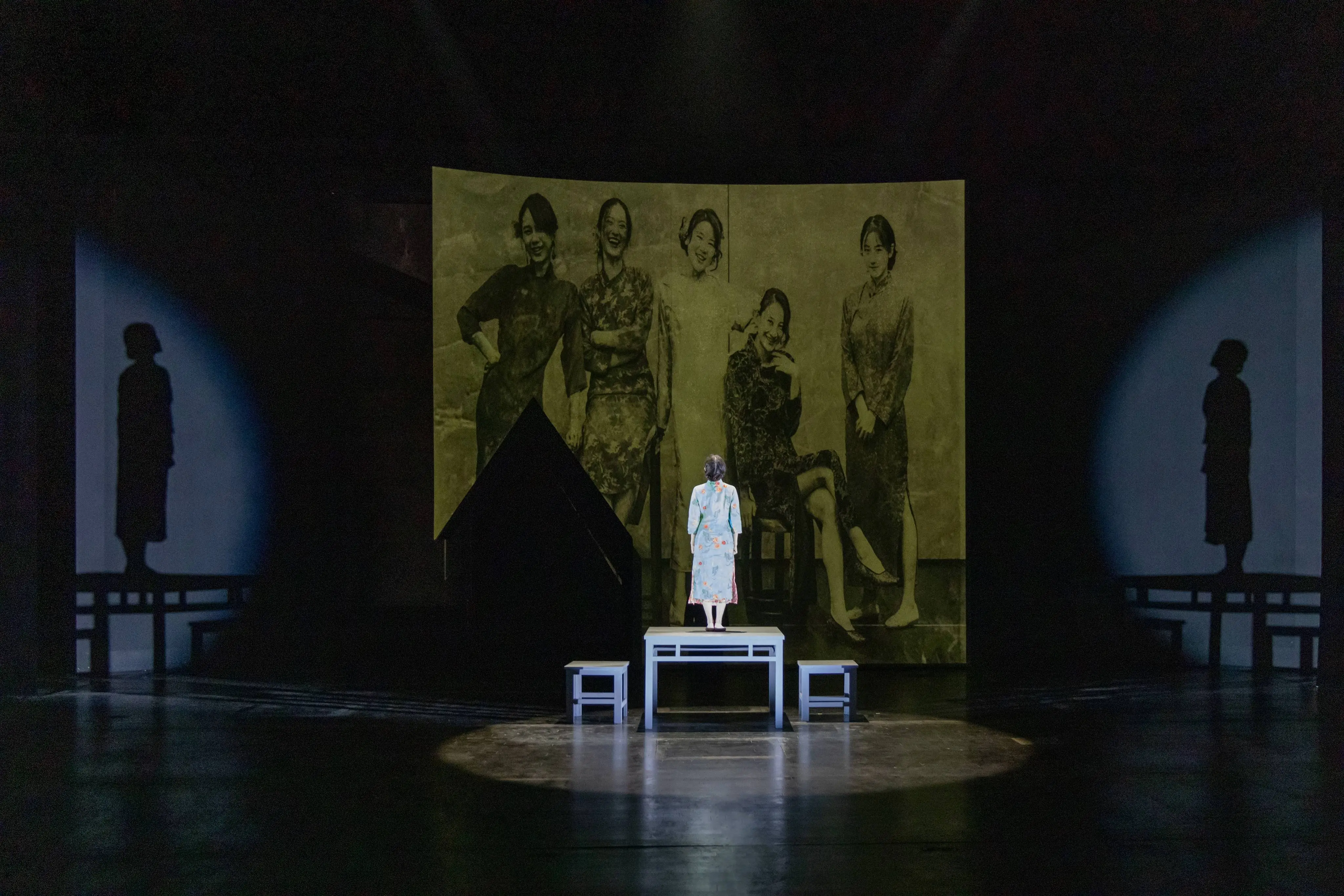

北京人民艺术剧院凭借全体青年演员的精湛演绎及创新的舞台呈现手法,对曹禺先生八十年前的杰作进行了全新的诠释。他们以新颖的视角、现代的思维方式和数字影像技术的巧妙运用,成功再现了这一经典作品。这种对经典作品的创新解读以及对现代科技的融合运用,充分展现了北京人艺在文化传承上的创新追求。

演出即将落幕之际,将同步举行“邂逅京韵,共创人艺辉煌——北京人民艺术剧院上海驻地演出专题研讨会”。此次研讨会旨在梳理北京人艺的发展历程,并对未来发展进行深入探讨。通过举办此类活动,北京人艺力求拓宽与观众及艺术家的交流渠道,共商话剧艺术的未来发展大计。

观众的期待与反馈

上海观众对于北京人艺此次的演出视为一场珍贵的艺术盛典。众多观众热切期盼,渴望再次目睹《茶馆》与《哗变》等经典作品的再现。他们期望借此机会,领略北京人艺的艺术风采与演员们高超的表演技艺。

观众们热切期望在此次演出中一睹北京人艺在弘扬传统艺术的同时,如何实现创新与进步。他们对年轻演员们的表现充满期待,渴望见证他们在舞台上的成长与提升。这种对艺术的热切追求和对演员的激励,成为北京人艺持续前行的强大动力。

艺术的价值与意义

北京人艺的舞台呈现,不仅是对戏剧艺术的演绎,更是文化传承与艺术呈现的集中体现。观众在欣赏这些经典作品的过程中,不仅能领略艺术的无穷魅力,还能深入感知北京人艺深厚的历史底蕴与文化内涵。追求艺术之极致、传承文化之精髓,始终是北京人艺秉承的宗旨。

本次表演,北京人民艺术剧院旨在借助团队之力,拓宽话剧艺术在观众中的认知度和喜爱度。通过此次演出,期望唤起公众对艺术的浓厚兴趣和对文化深度的探求。这种对艺术的浓厚兴趣与对文化深度的探求,构成了北京人艺持续发展的内在动力。

未来的展望与期待

北京人艺此次赴上海献演,不仅是对过往辉煌的缅怀,更承载着对艺术未来发展的期待。期望借此平台,与广大观众及业界同仁深入交流,共商话剧艺术的发展大计。旨在通过此次演出,点燃更多人对艺术的激情,以及对文化深度的探求。

北京人艺未来将持续坚持艺术追求与文化延续,不懈推出丰富剧目,培育杰出演员群体。期望通过不懈奋斗,让更多公众认知并热爱话剧,赋予话剧艺术在当代社会的崭新生命与活力。

北京人民艺术剧院在上海的此番公演,不仅是对戏剧经典之延续,亦是对文化前景的期许。剧院期望借此契机,让广大观众对话剧艺术产生认知与热爱,激发话剧在当代社会的崭新生命力和活力。您认为北京人艺此行能否实现其预定的效果?敬请于评论区发表您的见解。