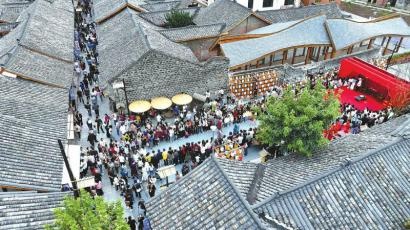

新街子开业仅三个月,便吸引了超过五十万游客,其影响力在社交媒体上迅速扩大。这一显著成就背后,折射出夹江在城市更新方面的独到见解,既引发了人们的浓厚兴趣,又赢得了广泛赞誉。

社坛·新街子的起源

社坛新街子承载着独特的历史轨迹。它曾随时光流转演变为集市,被当地居民亲切地称作“新街子”。该区域逐渐发展成为集木构民居、红砖墙建筑及工业遗址于一体的地域。对于当地居民来说,这里的建筑不仅是历史的见证,更是乡愁的载体。夹江县住房和城乡建设局的负责人亲历了这一变迁,见证居民在面对拆除还是保留的抉择时,坚定地选择了保留,这背后是居民们深厚的情感纽带。

新街子自诞生至今,其每一步发展都深刻体现了居民的深厚情感。居民们对这片土地怀有深情,对建筑的消失感到不舍。这种强烈的情感是新街子得以持续保留与发展的根本所在。

特色打造手法

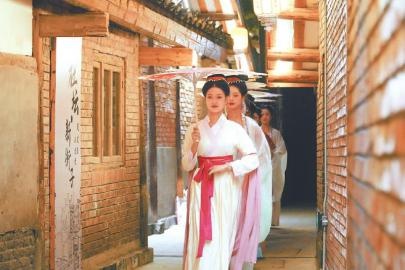

该打造手法在融合新旧元素方面颇具特色。它并非单纯的更新方式,而是同时采用了“推陈出新”和“留陈出新”的策略。在规划阶段,深入挖掘当地文化,确保夹江竹纸制作技艺、夹江年画等非物质文化遗产得以在此生根发芽。青衣文旅总经理李正谚指出,这种模式具有双重效益:一方面,它推动了非物质文化遗产的广泛传播;另一方面,它也为街区增添了丰富的历史气息。

依据这一发展理念,老旧建筑与庭院在引入新兴业态后重获活力。此举并非简单的美化,而是借助新兴业态让老建筑重新回归公众关注,赋予其新生。

非遗项目扎根

社坛新街子的非物质文化遗产项目众多,形成了显著特色。其中,33号的非遗体验馆尤为引人注目,馆内不仅陈列了夹江地区的文化珍品,如夹江竹纸制作工艺、夹江年画,还汇集了来自全国各地的非遗项目,诸如扎染、漆扇、花草纸灯笼等。尽管馆内空间不大,却为游客提供了丰富的文化体验。

这些非物质文化遗产在此地落地并非巧合。首先,街区在初期便精准定位,为非遗项目创造了适宜的生长环境。此外,非遗项目亦对街区产生积极影响,增强了街区的文化声誉和吸引力。

多元业态布局

以“沉浸式历史文化旅游休闲街区”为发展方向,社坛·新街子对商业布局进行了重新规划。该区域提供餐饮、饮品、娱乐、休闲及阅读等多种服务,例如三联思想库在20号开放,设有阅读交流场所。这样的设计使得该街区成为游客心中的“文化新地标”,宛如一幅“夹江版清明上河图”。

新街子未来社坛将延续其业态拓展策略。计划引入禅驿酒店等特色住宿设施,包括民宿和酒,以丰富住宿选择,延长游客停留时间,并丰富他们的生活体验。此举旨在在文化保护与开发利用、公众利益与商业利益之间寻求更优的平衡点。

运营投资情况

社坛·新街子成为城市更新与景观融合的示范项目。项目总投资额为1.61亿元,占地面积37.54亩,分三个阶段进行升级。目前,项目成果显著,备受瞩目。青衣文旅负责项目的运营管理。

青衣文旅的运营持续为社坛·新街子带来生机。在吸引非物质文化遗产项目入驻以及规划丰富多样的业态布局等方面,青衣文旅扮演了关键角色。该项目的成功已成为城市发展的典范,为其他城市的更新项目提供了宝贵的参考思路。

经济效益初显

近三个月以来,新街吸引了超过五十万游客,这一数字令人瞩目。这些游客带来的流量正逐渐转化为稳定的客源。老街在改造中不仅提升了外观和布局,还保留了当地风情,吸引了过往游客。此举进一步推动了消费场景的扩展和消费氛围的营造。

该模式已初显成效,若未来能持续保持积极的发展态势,随着新增项目和业态的引入,社坛·新街子将为夹江带来显著的经济和文化双重效益。

对于社坛·新街子所采取的城市更新发展模式,您有何见解?欢迎在评论区分享您的观点。同时,这篇文章的点赞与转发也是我们欢迎的。