城市喧嚣的街角,有一家经营了25载的报亭,它目睹了传统媒体行业的起伏变化。店主范胜每日目睹行人络绎不绝,却鲜少有人驻足关注报纸杂志。这一现象背后,是传统媒体所遭遇的严峻挑战。同时,范胜等坚守者的坚定信念,亦引人深思。

纸质媒体的兴盛记忆

上世纪90年代,范胜下岗后从运城迁至西安,投身于报刊销售行业。彼时,报刊业繁荣昌盛,证券交易热潮使得证券类书籍和报纸销量大增,例如《中国证券报》日销量可达五六十份。陕西的《华商报》亦颇受读者青睐,销量颇佳。报刊亭内琳琅满目的报刊杂志吸引了众多读者前来选购。

那个时期,阅读报纸和书籍成为社会普遍现象。街头巷尾、公共场所,人们手持报纸浏览,新闻、娱乐、生活等多类信息通过纸质媒介迅速流传。无论是通勤途中,抑或是下班闲暇,阅读报纸成为众多人的休闲习惯。在这种背景下,范胜等经营者生意红火,整个报刊行业呈现出蓬勃发展的态势。

网络冲击下的报刊亭变化

网络媒体持续进步,对报纸销售造成了显著影响。众多报刊摊点被迫进行变革,这种转变对多数人而言是一种无奈的选择。曾经以销售报纸为主的经营模式已被完全颠覆,多数报刊摊点现已转向销售零食、饮品等商品。昔日的主营业务如今沦为次要,而许多老顾客也纷纷放弃光顾,转而通过网络获取信息,享受其便捷性。

范胜的报刊亭遭受了显著冲击,昔日藏书种类繁多,现仅剩四十余种。此现象并非范胜独有,众多报刊亭正遭遇类似挑战。部分纸质媒体受网络冲击,不得不停刊,行业生态巨变。网络便捷与信息丰富吸引了众多读者,仅需轻点指尖,即可浏览海量资讯。

现存杂志报刊种类的减少原因

范胜的报刊亭内,杂志和报纸的种类有所减少,这一现象不仅受到网络竞争的影响,还与部分出版物自身的问题有关。例如,《中华遗产》等杂志已完全停刊。另外,一些杂志因在特定区域销量不佳,决定停止在该地发行。同时,一些报纸因利润微薄,已放弃零售业务。对于范胜而言,这无疑增加了经营压力。

在持续减少的过程中,范胜的生意愈发困难。每减少一种报纸或杂志,他的顾客群就有所缩减。报刊亭的客流量也在持续减少。他无法再像过去那样为顾客提供丰富多样的选择。对于许多习惯购买特定杂志的忠实顾客,他们有时来到报刊亭,却发现心仪的杂志已售罄,只能带着遗憾离去。

报刊亭以书会友的尝试

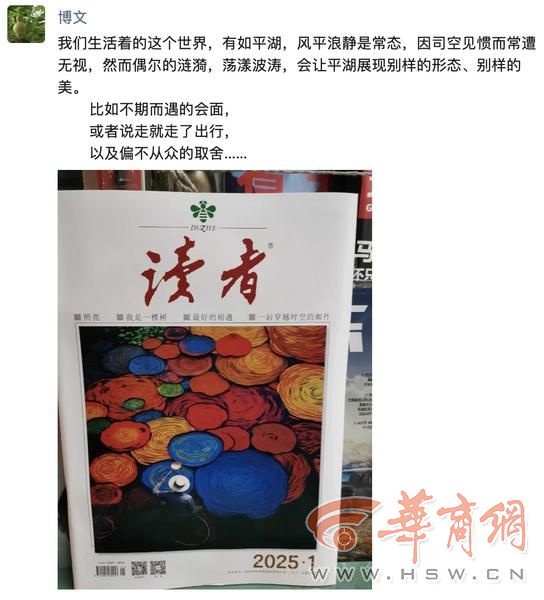

为了增加杂志和报纸的销量,范胜及其配偶在社交圈中推广产品。他们挑选杂志中的亮点内容,分享个人阅读心得,并附上相关图片,如封面或精彩页面。这种做法更像是通过书籍结识朋友。

众多老顾客常在朋友圈留言,分享对杂志文章的个人见解。这种现象超越了普通买卖关系,使得读者间因书报内容产生了更多互动。昔日,顾客们仅是快速付款取报后离去。而今,借助朋友圈,读者们得以就特定文章展开深入讨论,这种交流的深化也在一定程度上促使一些读者重新审视并关注书报。

报刊亭对公共文化服务的意义

范胜认为,尽管数字化趋势汹涌,报刊亭仍旧是公共文化服务的关键设施。无论城市进步到何种程度,民众仍需一个能够接触各类纸质出版物、获取多样化信息的场所。

这座城市的文化内涵得以体现,犹如一扇微缩的文化之门。街头的小报亭不仅丰富了居民的文化生活,也使游客和外地人得以通过当地的报纸和杂志窥见当地的文化特色和社会变迁。尽管网络资讯普及,但若能在街头轻松购得本地报刊,仍能带来独特的文化感受。

坚守者对未来的期待

范胜对报刊亭的未来走向感到不确定,但他坚信阅读报纸和书籍的群体将持续存在。观察到年轻一代对书报仍抱有热情,这激发了他继续经营的动力。他期盼政策能提供积极支持,助力报刊亭完成转型升级。

这位报刊亭经营者,无论出于自愿还是无奈,持续地等待着那些寻求纸质媒体服务的读者,同时也在守护着这座城市往昔的温馨回忆。这种坚持,既是一种执着,亦蕴含着对未来的美好憧憬。

各位读者,在网络时代,您如何看待人们依然坚持使用纸质媒体的现象?请您在评论区留下您的看法,并欢迎您点赞及分享本文。