昨日午后,上海图书馆东馆6层的上海社会科学馆举办了一场别开生面的展览。该展览名为“观其会通——纪念吕思勉先生诞辰140周年手稿文献展”,向公众展示,为人们提供了深入了解吕思勉先生及其史学成就的绝佳机会。

吕思勉的史学地位

吕思勉,中国近代史学的杰出代表,被誉为“现代中国四大史学家”之一,与钱穆、陈垣、陈寅恪齐名。他在史学领域的贡献具有开创性,引领了现代历史研究的潮流。他提出的多元历史观,对后世史学研究产生了深远影响。他编写的《白话本国史》作为首部白话文通史,极大地普及了历史知识,促进了史学知识的传播,让更多人得以接触深入的历史研究成果。在当时,大众对历史的认知渠道有限,《白话本国史》犹如一盏明灯,为大众指引了通往历史殿堂的道路。

观察中国史学发展的历程,吕思勉的影响历久弥新。他的史学观念为后世学者提供了理论参考,众多史学研究者在此基础上进行了深入研究,持续丰富和拓展了中国史学的内容与视野。

手稿文献展的展品

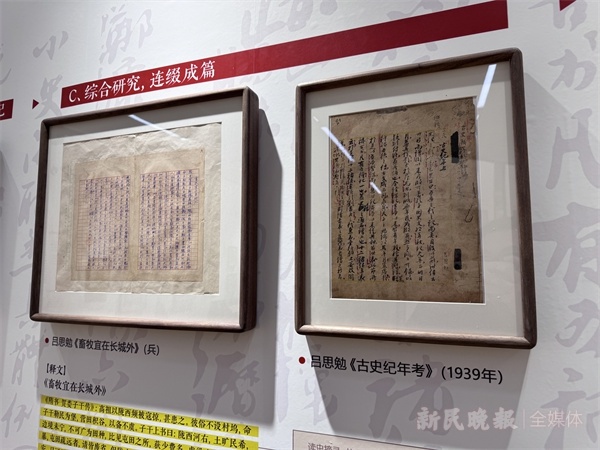

本次展览亮点纷呈,展出的物品极具吸引力。共精选了吕思勉先生的手稿及相关文献原件共59件。值得关注的是,超过95%的展品系首次对外展示。这些手稿汇聚了吕思勉先生的智慧与学识。这些未曾公开的手稿,宛如通往吕思勉先生内心史学世界的门户。

每件手稿都富含深厚的历史资料。这些展品不仅是文物,而且对于研究吕思勉先生史学思想的发展历程至关重要。以《吕著中国通史》的残页为例,这类珍稀的原始资料使得学者们能够直接从手稿中洞察吕思勉先生在撰写通史时的思维和构思过程。

吕思勉与上海的渊源

吕思勉先生与上海有着深厚的渊源。他在上海长期从事学术研究和生活,该地是其学术成就和作品诞生的重要基地。晚年,他将众多手稿资料从常州老家迁移至上海,这些手稿对其后续学术成果的产出起到了关键作用。众多新著的问世,得益于这些手稿,并在家属和后学者的整理编辑下得以出版。这些作品至今仍深受读者喜爱,持续出版并热销,其关键在于手稿的妥善保存。从这一视角来看,上海见证了吕思勉先生学术的持续发展和传承。

吕思勉的研究可能受到了上海学术氛围和文化环境的影响。上海当时文化交流活跃,学术资源充沛,这些环境因素可能为吕思勉的学术研究提供了诸多便利。对吕思勉来说,上海堪称其学术成长的沃土。

展陈的巧妙设计

展厅内的布置充满创意。为缩短民众与社科专家及历史学术领域的距离,布置者精心策划。在展区的中心位置,通过展示吕思勉的多份手稿及文献资料,生动呈现了吕思勉进行历史研究的完整过程。这一过程包括从最初的阅读史料、分类摘录,到考证史实、撰写笔记,再到综合研究、连缀成文,最终汇聚成著作。

这种“读书笔记”式的思维模式对一般读者大有裨益。每个环节都附有珍贵的历史文献原件,如《吕著中国通史》的残页等。读者能跟随专家的思维路径,深入理解历史学的研究途径。这种设计革新了传统展览形式,使得原本深奥的史学研究成果变得不再遥不可及。

大师的全面呈现

该展览不仅揭示了吕思勉的学术贡献,更致力于全方位展现其个人形象。通过呈现他与亲友的书信、书法等作品,构建了一个多维的吕思勉形象。观众得以窥见其家庭生活与生平事迹,洞察其生活情趣,了解其与亲友间的深厚情谊,深刻体验其精神内涵。这使得观众能够从多个维度认识吕思勉先生,不仅对其学术成就心生敬畏,亦能感受到其人性中的温情。

通过书信,我们可以洞察他对友情的真挚;在书法作品中,我们能领略他的艺术品味。这种多角度的展现,宛如一部展开的巨著,每一篇章都呈现出独特的魅力。

展览的意义

此次展览不仅是对文物的一次展示,更承载着深远的文化意义。手稿,作为学者们以笔尖在纸张上留下的文字记录,其历史文献价值尤为显著。本次展览旨在对这些珍贵吕思勉手稿文献进行重新整理。华东师范大学正致力于社科大师手稿的抢救工作,此次展览便是这一工作的成果展示之一。展览由上海市社会科学界联合会与华东师范大学共同主办。展览有望激发公众对社科大师研究成果及手稿价值的关注,进而促进历史研究的深入发展。

请问各位读者是否曾阅读或研究过吕思勉先生的史学作品?欢迎在评论区交流您的见解。同时,我们也期待您能点赞并转发此篇文章,让更多人有机会欣赏这场精彩的展览。