“东斯凯尔德”号,一艘建于1917年的三桅帆船,诞生于荷兰造船业复兴的时期,正值一战期间。它是荷兰目前仅存的一艘此类船只,被誉为具有丰富文化和历史价值的珍贵文物。2014年,它的一次航行之旅引发了广泛关注,成为引人注目的焦点。

“东斯凯尔德”号的身份独特

荷兰造船业悠久历史中,“东斯凯尔德”号独树一帜。1917年,正值第一次世界大战期间,荷兰传统造船业迎来了短暂的复兴期,该船因此诞生。岁月流转,它已成为荷兰仅存的三桅上帆纵帆船之一,承载着丰富的荷兰航海文化记忆。这种文化价值和历史意义显而易见。从造船技艺到航海文化的传承,它宛如一座移动的海上博物馆,向世人展示了那个时代最顶尖的造船工艺水平。

该船作为充满活力的历史见证,吸引了众多航海迷、学者及探秘者的关注。它不仅是一艘船舶,还代表着荷兰航海的辉煌成就,其存在让今人得以亲身感受百年前造船业的鼎盛景象。

包乐史教授的航行

2014年春节之际,包乐史教授通过邮件揭开了一段伟大航程的序幕。他描述了自去年冬季起自新西兰北岛奥克兰出发,驶向阿根廷最南端乌斯怀亚小镇的冒险之旅。航程中,查塔姆群岛等众多特色地标被纳入行程。该群岛位于新西兰南岛约400英里之外,岛上仅有600居民,他们饲养着数万头羊。

查塔姆群岛离去后,他们遭遇了猛烈的风暴。在长达三十天的航行中,他们未曾见到陆地或船只。包乐史教授的船只凭借坚韧不拔的意志,一路从合恩角穿越狂风巨浪,抵达福克兰群岛。这一过程之艰辛,难以用言语形容,既是对人类耐力的极限考验,也是对航海技术和精神的巨大挑战。

航行中的小插曲

航行期间,诸多趣味横生的片段接连上演。遭遇风暴时,船只仅以船首三角帆在汹涌波涛中摇摆,宛如一只漂泊的小鸭。抵达岸边后,他们于船上欢庆圣诞节,随后踏上陆路,向阿根廷布宜诺斯艾利斯进发。即便海上生活并非全然乏味,包乐史教授在航行途中亦开始研习西班牙语。

此外,抵达福克兰群岛时的一次邂逅同样颇具趣味。当时,我们初次见到当地的大卫·麦克菲,他年约五十余岁,拥有一头红发。他身处一个由十六辆状况参差不齐的路虎构成的杂乱无章的环境中。

与历史性航行的关联

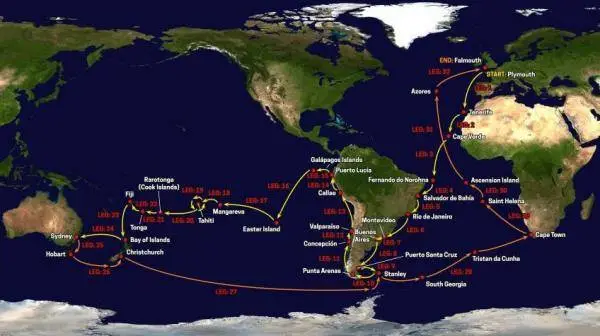

此次航行并非严格意义上的环球航行,实则是对达尔文于1831年乘坐“小猎犬号”所进行的环绕大西洋及南太平洋探险的复现。包乐史教授沿着先辈的足迹,在相同海域感受着达尔文当年可能遭遇的种种风险与惊喜。在接近合恩角时,船舶的GPS系统显示,南纬60度附近区域正遭遇40至45节的大风,以及汹涌的巨浪。

这既是对过往历史的缅怀,亦是在当代背景下,以类似往昔的手段探索海洋、认识自我。此次航行依托现代航海技术,虽仍面临风险,但相较于往昔,在多个方面取得了显著进展。

航行中的危险境遇

合恩角附近的环境极端恶劣,堪称想象之外。这里是全球最险恶的航道之一,无数船只在此遭遇不幸。从合恩角至马岛的航程,风浪愈发猛烈。海神似乎在考验这艘名为“东斯凯尔德”的船只,然而它坚韧不拔,在大风中如飞般前进,给见证者留下了深刻印象。尽管遭遇重重磨难,他们并未停下脚步,这些经历反而成为了航行中独特的记忆。

航海体验的人群

影片片段显示,“东斯凯尔德”号的乘客以年长的欧洲男性为主,同时也有部分中青年男女。这一乘客构成可能揭示了热衷于此类航海历史文化体验的人群特征。老年人可能因对航海历史的深厚情感而参与,而年轻男女或许因对冒险和探索未知的渴望而加入。如此别具一格的航行是否能够吸引更多不同年龄和地域的人士加入未来的海洋文化体验活动?