冬至作为一项历史悠久的文化节日,富含深厚的文化意义。古人认为它是阴阳交替的关键时刻。这一古老思想与当代文化传承相结合,产生了独特的文化亮点。

冬至的阴阳转换观念

田兆元教授指出,冬至标志着“一阳生”,这揭示了古人对于自然界阴阳转换的深刻理解。在冬至,阴气达到顶峰,阳气则刚刚萌发,这一现象体现了古人对宇宙的独特见解。这一观念自古代流传至今,已深深植根于民众心中,并对众多传统习俗产生了深远影响。尽管现代科技高度发达,但这一古老的观念仍旧是研究民俗文化不可或缺的基础。

同时,学者们正持续深入探究古人的思想,不断揭示传统文化的丰富内涵。例如,通过研究冬至的阴阳理论,他们得以更深入地把握古人的哲学观念和思想体系。

冬至作为年节的历史传统

冬至在中国历史上受到众多朝代的重视。诸多朝代将冬至视为年节,甚至将其作为新年的开始。这一历史传统反映了冬至的独特重要性。时至今日,浙江三门等地仍保留着祭冬等习俗,这充分展示了冬至在古代的重要地位。这些习俗的保留,既是对于过去的追忆,也是文化传承的重要媒介。

文化学者们持续探讨这些习俗的演变过程,力求揭示从古至今民俗传统传承的线索,进而扩充民俗文化的深层意义。

冬至三候背后的意义

冬至三候的划分古已有之,其趣味性不容忽视。其中,蚯蚓结、麋角解、水泉动等现象,分别揭示了冬季生物活动与气候变化的特征。这些现象是古人长期观察自然得出的结论。尽管从现代科学的角度看,其中一些观点可能存在古代朴素思维的局限,但不可否认的是,这体现了古人尊重自然、擅长观察的精神。

实际观测表明,不同区域的气候与地形存在显著差异,这导致三候现象在某些地方呈现出独特的表现。这一现象促使人们重新审视古人对三候的普遍性认识,并进一步研究如何继承与发展这一传统智慧。

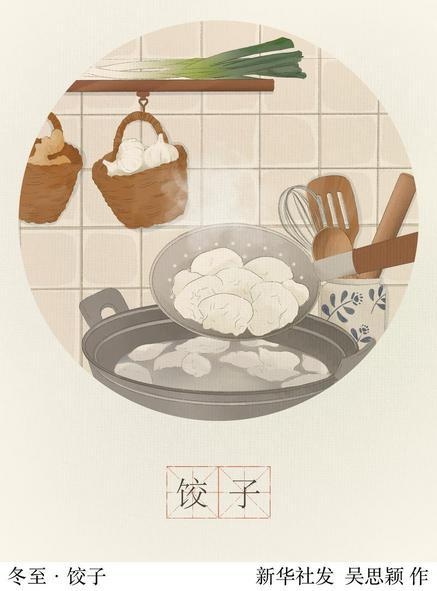

冬至的食俗差异

冬至时,各地饮食习惯各异。在北方,饺子是主流食品;而在南方,尤其是江南地区,汤圆更受欢迎。这些食物背后,映射出地域文化的多样性。饺子相关的俗语揭示了民间风俗与气候之间的联系,而汤圆所象征的团圆美满,则是人们情感需求的体现。

人口流动日益频繁,各地独特的冬至饮食习惯开始相互融合。南方城市中,北方饺子馆纷纷推出冬至饺子套餐;与此同时,北方居民也能品尝到南方的特色汤圆。

冬至在文学作品中的体现

杜甫的《小至》与白居易的《邯郸冬至夜思家》均对冬至有所描述。《小至》描绘了季节更迭与春天的孕育,流露出诗人对充满生机的春天的渴望。另一方面,《邯郸冬至夜思家》则抒发了诗人的思乡之情。这些作品共同揭示了冬至在文人心中所占的重要位置。

在现代文学教育领域,这些诗作充当了人们洞察古代冬至文化的关键途径。借助语义分析等手段,它们使更多的人得以体会古人在冬至这一节气的情感体验。

冬至的文化启示

冬至虽严寒,却孕育着新的希望。民众在严寒中翘首以盼新年的到来、春节的欢庆以及春天的复苏。正如生活中遭遇困境时,我们需寻觅希望以继续前行。这种乐观进取的态度激励着后世,教导他们怀抱希望。

在冬至这个传统节日,读者们是否也感受到了与古人相似的独特情绪?期待各位点赞、转发,并在评论区分享您的个人体会。