12月19日,良渚博物院举办了一场汉代玉器展览,名为“宜子孙——汉代玉器集萃”。展览中展出了众多罕见的汉代玉器,成为古玩界的一大盛事。此次展览不仅让人目不暇接,也再次将汉代玉器这一中国古代玉器史上的巅峰之作呈现在公众面前。

展览开幕

12月19日,良渚博物院迎来了“宜子孙——汉代玉器集萃”展览的盛大开启。该展览集中展示了众多知名且价值独特的汉代玉器。其中,不乏来自各地博物馆的珍藏,例如禁止出境的神兽纹玉樽等。众多珍宝在此汇集,吸引了众多民众前来观展,大家对近距离目睹这些珍贵宝物抱有极大期待。在展馆内,每一件玉器都散发出汉代玉器独有的魅力,在灯光的映衬下,其历史韵味更加凸显。

多馆精选藏品得以在此展览集中展示,得益于各博物馆间的紧密合作与交流。此举不仅使公众对汉代玉器文化有了更为深入的认识,也为致力于汉代玉器研究的学者们提供了一个宝贵的机会。众多藏品的集中展示,便于他们进行细致的对比分析。

重点展品

此次展览展出的重要文物众多。扬州博物馆的知名藏品“宜子孙”玉璧尤为引人注目。该玉璧出土于江苏扬州邗江区的甘泉老虎墩东汉墓,其直径为7厘米,厚度为0.4厘米,特征显著。据推测,墓主可能是王侯。尽管墓葬曾遭盗掘,仅存四件玉器,其中三件被评为国家一级文物。该玉璧造型独到。其独特的样式和精湛的工艺展现了东汉时期玉雕的最高技艺水平。

该玉樽上的神兽图案极具吸引力。此物于1991年在湖南安乡出土,目前陈列于湖南省博物馆。其形状为直筒,装饰图案别具一格,分为上下两段,上面雕刻有众多形象。此乃汉代精美的玉制容器,鉴定为国家一级文物,被视为东汉玉雕工艺的典范。这些重要展品向观众展示了汉代玉器的丰富多样性。

玉器来源

展出的玉器多源自显赫之地。多数源自汉代帝王的陵墓,诸如汉武帝、汉元帝等,亦或诸侯王的墓地,如中山王、楚王等。以金口青白玉高足杯为例,其出自汉宣帝的杜陵陵区。众多玉器亦源自诸侯王的陵墓。这些古墓是玉器的出土地,反映出汉代玉器主要为统治阶层所拥有。

玉器产地广泛,遍布南北。这些器物历经考古发掘,被众多地区的博物馆所珍藏。如今,它们齐聚良渚博物院,共同展现汉代玉器文化的相似之处与地域特色。

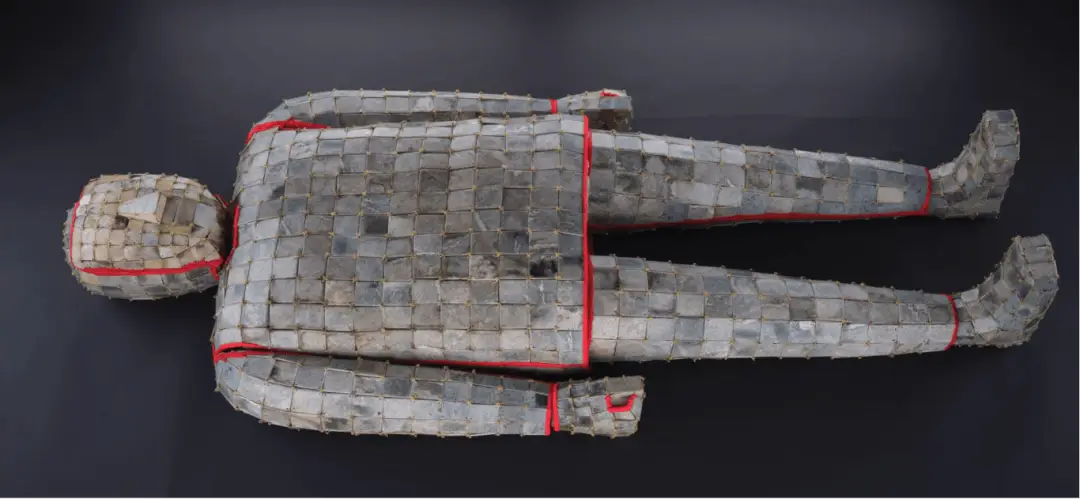

玉衣文化

汉代丧葬文化中,玉衣是一大亮点,展览中不容忽视。这种玉制葬服专用于皇帝及高级贵族。据《后汉书·礼仪志》所述,不同身份者所穿玉衣材质各异,皇帝享用金缕玉衣,而诸侯王则佩戴银缕玉衣。玉衣的独特设计反映了汉代丧葬习俗的多样性。

徐州博物馆珍藏的金缕玉衣,作为出土玉衣的典型代表,充分展现了汉代玉衣的制作技艺。该玉衣以金属丝串联玉片,制作工艺繁复,对玉材品质要求严格。这一特点不仅反映了玉衣在汉代丧葬文化中的显著地位,也揭示了当时玉石加工技术的先进水平。

花纹风格

汉代的玉器装饰风格经历了显著的变化。夏鼐先生曾指出,汉玉的花纹设计从主要采用抽象图案,演变为以逼真的写实图案为主。这一变化标志着汉玉在继承传统的同时,也开启了新的艺术风格。

汉代玉璧的装饰特征有所变迁,如“宜子孙”玉璧上凤纹的广泛应用展现了其独特风格。这种风格的演变对后续玉器花纹风格产生了深远影响,推动了中国玉器历史进入新纪元,同时也使得汉代玉器成为古代玉器发展史上的一个重要里程碑。

展览意义

此次展览对汉代玉器文化的传承具有深远影响。它有助于更广泛的公众领略汉代玉器的美学特征及其文化价值。根据今年暑假良渚博物院对观众的随机调查,公众对汉代玉器的认知存在差异。此次展览为提高公众认知提供了一个绝佳平台。

汉代玉器研究交流得到进一步强化。参展学者可能从中汲取更多研究灵感。关于汉代玉器文化,您还有哪些疑问?欢迎在评论区交流。同时,期待您的点赞与分享。