近期,有报道指出,一名男子在返回途中,其车辆被交通执法机构暂扣并处以罚款,此事件引起了公众的广泛关注。据称,该男子因“未获得危险货物道路运输许可而擅自进行危险货物运输”而受到指控。这一事件牵涉到多项法律法规,并对执法行为的合理性提出了质疑。

事件经过

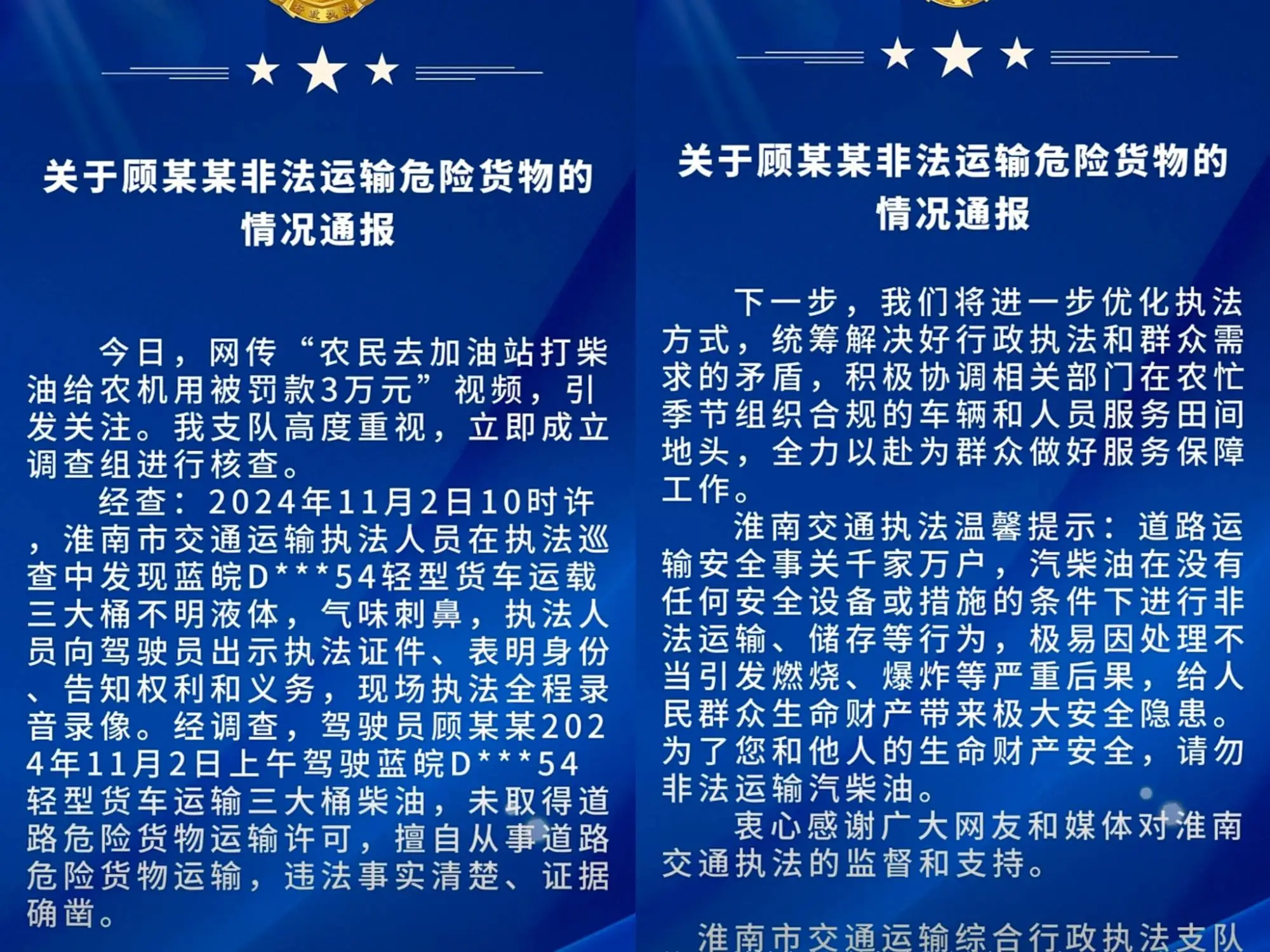

12月13日,淮南交通执法官方账号发布了相关通报。驾驶员顾某在运输过程中携带了三桶柴油,然而,他并未获得相应的道路危险货物运输许可证。根据淮南市交通运输局出具的《行政强制措施决定书》,顾某的行为明显违反了相关规定。执法部门自11月2日起对车辆实施了扣押,原定于12月2日结束,后延期至12月31日,并要求顾某在一个月内缴纳3万元罚款。鉴于柴油属于危险化学品,小货车运输柴油的行为确实可能触犯运输法规。

该事件传播后引发了多种观点。运输柴油本身具有安全隐患,执法部门此举旨在确保运输安全。

相关法规依据

依据《道路危险货物运输管理规定》,若未获得相应许可而进行运输活动,若非法所得超过两万元,其违法所得将被没收,并可能面临两至十倍的罚款。但《中华人民共和国行政处罚法》2021年修订版明确指出,对于轻微违法行为,若能及时纠正且无不良后果,将不予处罚。此外,《危险货物道路运输管理规定》中包含了对运输小量危险货物时放宽运输条件的条款。同时,我国《危险货物道路运输安全管理办法》亦指出,在一定数量范围内,危险货物可以按照普通货物运输的规定进行管理。

法规在实际操作中引发争议,例如对于顾某运输的柴油数量及其用途,应适用的处罚措施尚不明确。当地需制定更细致的规定,同时确保处理措施与违法行为的严重程度相匹配,并遵循合理与适当的原则。

律师观点

北京市中盾律师事务所的郭聪律师提出,即便是被定义为“危险货物”,若其数量有限且运输风险得到显著降低或完全消除,则可依照普通货物运输的标准来处理。据此,在涉及顾某运输柴油的案例中,可能不宜仅依照危险货物运输的严格规定来进行判断。

律师的观点在一定程度上揭示了执法过程中应更注重全面灵活地审视事件的整体状况,而非仅局限于对危险货物运输表面风险的观察。

专家看法

王丛虎教授认为,这些案件揭示了法律条文与执法实践中的矛盾。在实际执法过程中,某些执法人员可能对法律条文有偏颇、僵化的解读与执行,仅局限于条文本身,未能领悟立法的宗旨和全局需求。

执法行为可能显得过于严苛且缺乏灵活性,未能充分理解并体现法律深层的宗旨。

执法行为的反思

执法部门的行为旨在保障运输安全与实施法律法规。然而,从人情角度及法律适用细节来看,其做法可能存在缺陷。在执法过程中,必须综合考虑货物的危险性、运输量以及违法的具体情况等多重因素。

对于初犯法律且影响轻微的情形,确实有必要从当事人立场出发,兼顾情理因素。具体到本事件,需对顾某是否涉及小额运输、是否适用豁免条款等问题进行细致评估。

公众应如何看待

此事件同样促使公众进行深思。一方面,民众渴望运输领域安全无忧;另一方面,他们期望执法过程公正合理。因此,执法机构在执行任务时必须确立清晰透明的执法准则。

面对此类繁杂情况,执法机构应如何进行利弊考量?民众又应如何对执法机构的执法公正性进行监督?期待各位在评论区发表见解,同时也请点赞并转发本篇文章。