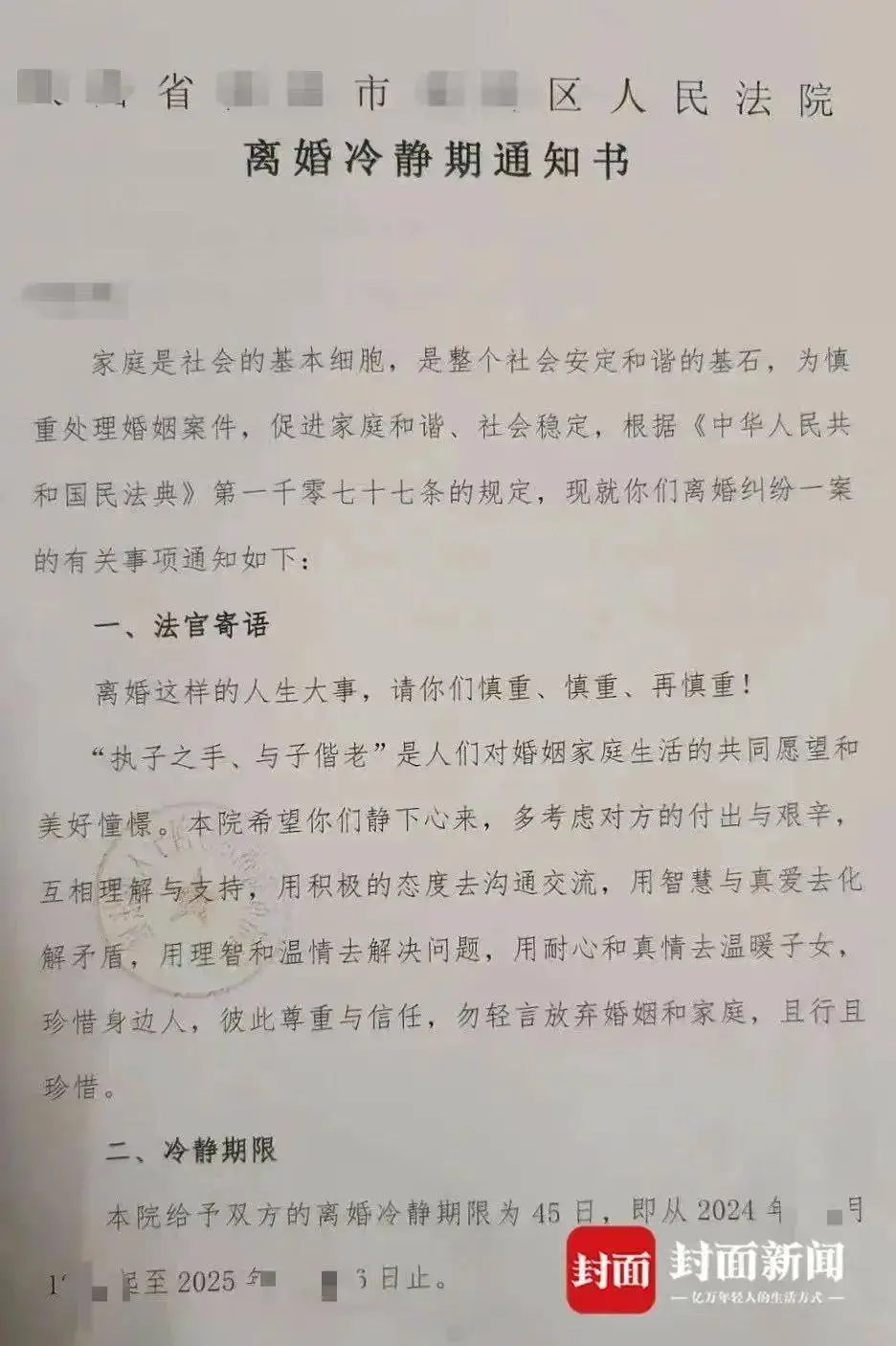

法院的裁决与公众利益紧密相连。商洛市商州区法院实施的一项45天诉讼离婚“冷静期”措施,旨在保障婚姻的稳固,但可能对当事人权益产生负面影响,因此引发了广泛的公众讨论。

事件背景

12月12日,周燕在律师的帮助下,因遭受丈夫的家暴,向商州区法院递交了离婚申请。但法院告知她需等待45天才能启动诉讼。这一规定自去年7月起实施。事件曝光后,迅速吸引了公众的注意。此案突显了该规定可能给当事人带来的不利影响。周燕,作为家暴受害者,坚定地表示了离婚的愿望,她在婚姻中承受了极大的痛苦。在此情况下,离婚冷静期可能使她们难以迅速摆脱这段不健康的关系。

法院在审理离婚案件时,介入情形较为普遍。这一现象的深层影响,有必要进行深入研究。特别是对于涉及家庭暴力等直接威胁人身安全的案件,实施冷静期或许可能加剧受害者的风险。

制度目的

商州区法院实施了诉讼离婚冷静期制度,该制度旨在增进婚姻稳定,降低离婚率。基于对家庭稳固性的考量,法院可能认为,经过一段冷静期,夫妻间的矛盾和争执有较大机会得到解决,进而减少家庭解体的风险。

在实践过程中,达成此目标可能遭遇困难。众多婚姻的冲突根源已深植其中,难以动摇。仅靠强制双方暂停争执,并不能彻底解决根本问题。对于选择诉讼离婚的伴侣,他们往往经过深思熟虑,冷静期可能加剧他们的痛苦,对改善夫妻关系的效果有限。

弱势权益保护

该事件的核心在于保障弱势群体的正当权益。当受害者面临家庭暴力等虐待行为时,他们迫切需要法律援助,以迅速终止不稳定的婚姻状态。

周燕的婚姻持续了十多年,却让她深感恐惧,促使她急切地想要迅速结束这段关系。对于这类处于不利境地的当事人来说,任何诉讼的延误都可能加剧他们遭受伤害的风险。遗憾的是,现行的45天离婚冷静期并未充分考虑到这类弱势群体的权益。

法律依据问题

该法院参照《民法典》第1077条,然而此条款仅对协议离婚设定了30天的冷静期,却未对诉讼离婚的冷静期作出规定。

《立法法》与《民事诉讼法》等法律在诉讼离婚冷静期设置上缺乏具体规定。这一缺失引发了法律执行中的冲突。该现象反映出,法院在制定相关条款时,在法律依据的完整性上存在不足。

司法审判规定对比

2018年7月,最高人民法院发布的《关于深化家事审判方式和工作机制改革的意见》中明确指出,在处理离婚案件时,法院需设定一个冷静期,期限最长不超过三个月。此规定的实施基于双方当事人的一致同意。

商州区法院的规定并未完全遵循这一基础准则。尽管其做法表面上未超出上级政策所界定界限,然而却遗漏了几个关键的限制性条款。此情况暴露了法院在司法执行原则上的偏差。

制度重新审视

商州区法院实施的45天离婚诉讼冷静期规定,有必要对其合理性进行重新评估。此规定或许越界了法律界限,对当事人权益可能带来隐患。它未能有效维护婚姻关系的稳定性,反而可能加剧弱势群体的风险,且缺乏充足的法律支撑。

关于设定诉讼离婚的冷静期,您有何高见?热切期待您踊跃发表评论、给予点赞及转发本篇文章,以吸引更多关注并激发广泛讨论。