南京地区坐落着南唐二陵,这处位于长江中下游的帝王陵墓,是迄今为止发掘规模最大、历史最悠久的。其中,人首蛇身俑以其独特的造型吸引了众多目光。这一文化瑰宝,究竟蕴含着怎样的文化秘密?

南唐二陵的地位

南京的南唐二陵在考古领域享有盛誉。该陵墓是长江中下游地区发掘出的最大、最古老的帝王陵。2023年的考古发现显示,其规模宏大,蕴含的文化资源极为丰富,在区域内陵墓中独占鳌头。这一地位非同小可,它不仅展现了当时的丧葬习俗,还揭示了南唐时期的政治、文化和社会状况。该陵墓记录了那个时代的辉煌,并为研究南唐历史提供了重要的实物证据。

该地点坐落于南京,一座历史悠久的城市,并已成为该市显著的文化符号之一。众多考古和历史学者共同致力于对该墓葬的研究,每年均有新的研究成果问世。

人首蛇身俑的种类

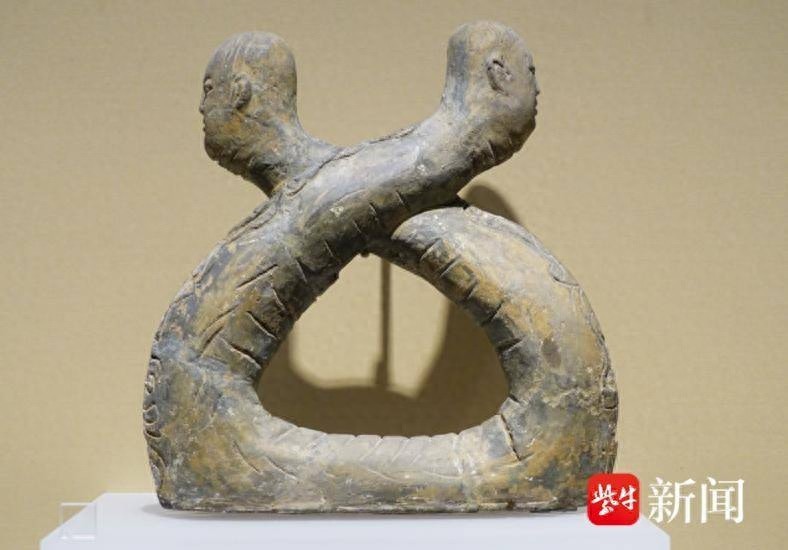

南唐二陵出土的人首蛇身俑呈现出两种特别的设计。其一为蛇身匍匐,考古报告于2022年指出其背部略显凸起,头部与尾部各有一人首朝向不同方向,宛如正在爬行。其二为蛇身交织成“X”形直立,头部与尾部的人首相互缠绕并朝向两端,似刚从惊恐中苏醒。这两种造型均体现了当时独特的艺术创作理念。

在清理这些陶俑的过程中,现场工作人员对每一处细节都格外谨慎。他们详尽地记录下每一项特征,为后续研究积累了丰富资料。这些陶俑之所以引人注目,在于其形态巧妙地将人形与蛇躯结合,这种独特的造型在墓葬出土的文物中极为少见。

网友反应

网络上一段时期,人首蛇身俑的展示引发了广泛关注。众多网友在南京博物院参观后,纷纷拍照并在社交平台上分享。据2023年上半年社交平台数据统计,相关分享帖文已超过万条。大家普遍认为,这种俑的造型与众不同,显得异常神秘恐怖,成功营造出了强烈的氛围。

大多数游客均反映,他们此前未曾目睹过此类风格的文物。在传播图片之际,他们亦在相关帖文下方留下了众多评论。公众对于这些造型独特的文物表现出浓厚的兴趣和疑问,这种好奇心驱使更多的人开始关注南唐二陵出土的文物。

其他相关陪葬俑

南唐二陵除人首蛇身俑外,还发掘出人首鱼身俑、人首龙身俑等类似造型的陪葬品。这些陪葬品间存在某种关联。据2020年考古学界的调查,此类陪葬品造型之独特性均源自隋唐时期的“仪鱼”。这种造型最初在河北、河东地区出现,并逐渐扩散至南方。

晚唐五代时期,此类造型在江苏、福建等东南地区的顶级墓葬中广为流传。随着时间的推移,至宋代,这种造型仅在江西、湖北、四川等地偶有发现。陪葬俑的变化亦映射出各地、各时代丧葬文化的多样性与延续性。

文化根源

南唐自认是李唐的正统继承者,对道教表示了高度尊敬。李唐王朝尊奉老子李耳为始祖,并推崇道教,南唐亦随之兴起崇道风气。在二陵中,人首鱼身俑与人首蛇身俑的搭配具有独特的文化象征。研究显示,唐宋时期,民间广泛流传着鱼引升天的传说。唐代诗人皮日休的诗句“琴高乘赤鲤,何处寻仙踪”便是这种观念的体现。

仪鱼葬仪中的文化故事构成了其文化基础。在那个时代的思想体系里,这些陪葬俑承载着引导墓主灵魂升天的美好愿景。这不仅是宗教信仰的显现,也反映了当时人们对生死观念的物质化呈现。

神兽镇墓含义

人首鱼身俑与蛇身俑的搭配,其另一成因与鱼和蛇的生物特性紧密相连。据唐代学者丁用晦在《芝田录》中记载,“门钥必以鱼,取其不闭目守夜之寓意”。在南唐时期,民众深信这些造型独特的俑像能够凭借鱼蛇不闭眼的特性,守护墓主人得以安宁长眠。这些俑像宛如忠诚的守卫者。

在墓葬文化中,此观念实则是对逝者尊敬及对未知世界敬畏的反映。人们借此期望逝者的安宁世界不受侵扰,得以长久平静。关于这些独特的陪葬俑造型,您有何见解?诚挚邀请大家在评论区留言、点赞及转发本篇文章。