区域开发强度在城市发展中一直备受关注。在新政策中,以城镇住宅和生活服务为主的区域被划分为强度三区。这一调整涉及多个领域,包括城市建设和居民住房需求,因此引起了广泛的关注。

住宅用地强度一区容积率标准

新规规定,一区城镇住宅用地需遵循严格的容积率和密度限制。基准容积率设定为1.2,最高不得超过1.5。这一规定的出台经过周密考虑。如已建住宅区多遵循相近标准。这一规定不仅关系到住宅建设密度,还与居民生活品质密切相关。

该容积率规定与城市规划导向紧密相连。在规划阶段初期,必须综合考虑人口承载量等众多要素。依据此标准进行住宅用地开发规划,有利于确保城市整体布局的合理性。

一区商业及商务金融用地,其基准容积率设定为1.5,最高可达1.8。容积率的规定对商业建筑的规模和布局产生直接影响。以某些商业区域为例,容积率标准将决定商场、写字楼等建筑的建设密集程度。

在城市建设的实际过程中,商业用地的开发密度应与城市商业发展的实际需求相匹配。提升容积率的上限能够为商业设施提供更多空间,从而促进商业中心的繁荣。然而,这一做法亦需考虑周边交通状况等因素。

规划单元开发强度灵活确定

规划单元在进行控规修编和城市设计工作时,在符合特定条件的前提下,具有一定的自主性。比如,在评估人口承载量、城市布局、交通负荷等因素时,能够综合设定各区域开发强度的标准。

各地块指标调整不受修正系数约束,独立地块的容积率亦不受分区上限所限。然而,城镇住宅用地的容积率上限设定为3.1,这一规定展现了整体控制与弹性管理相结合的调控策略,满足了不同区域多样化的成长需求。

与其他城市对比住宅用地开发强度

中心城区城镇住宅用地的平均容积率在成都、重庆、武汉等城市中相对较高。这导致整体开发强度较大。然而,这种高强度的开发引发了一系列问题,其中之一就是难以满足居民对多样化改善型住房的需求。众多居民渴望拥有更宽敞、居住环境更优的住所,但高容积率限制了这一愿望的实现。

这种城市间的对比为本地城市指明了参考路径。有必要对开发力度进行适度调整,以适应居民提升居住条件的需要。

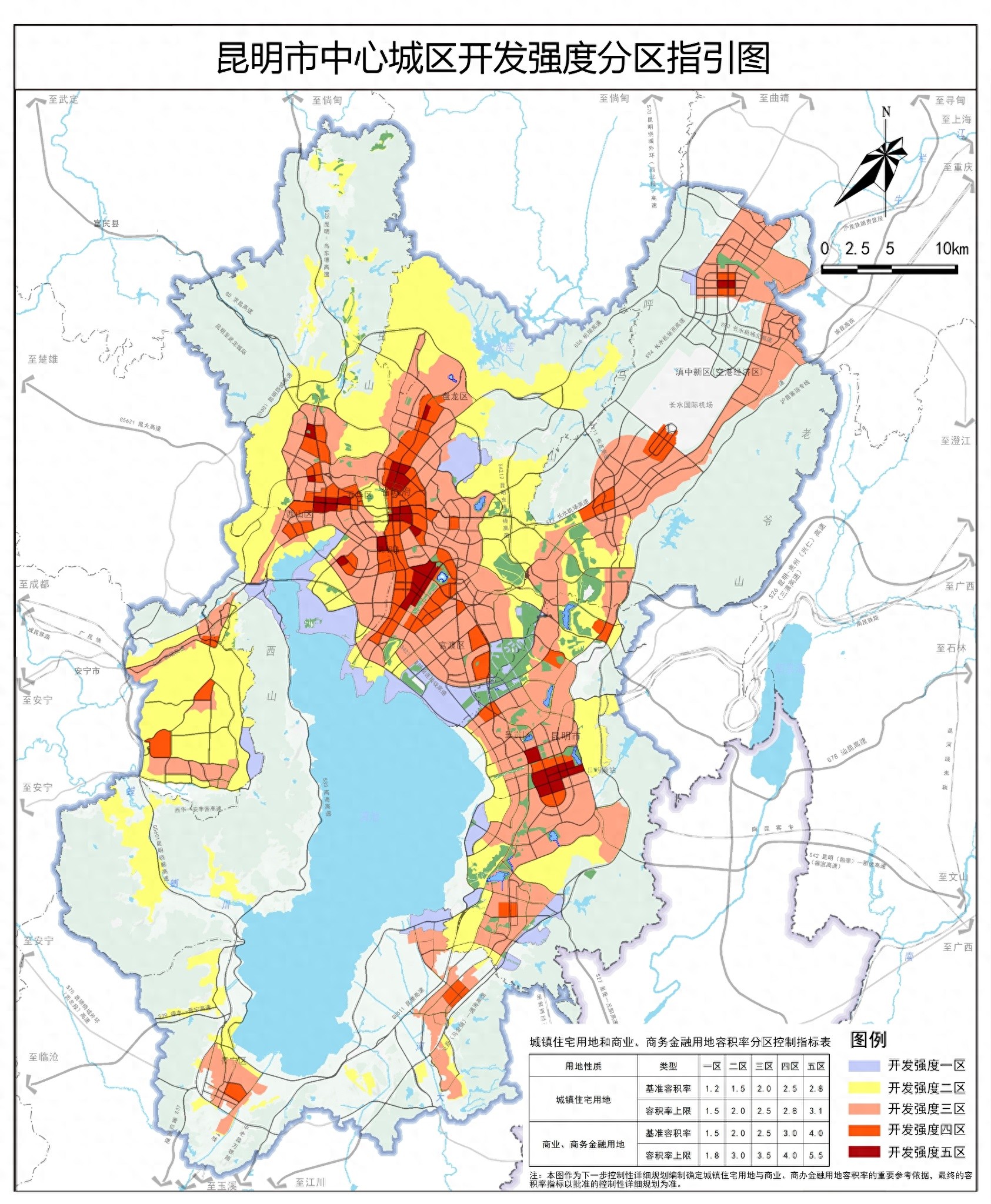

强度分区及管控分类细化

新规显著特征在于实施分区分类的差异化管理制度。该制度将区域细分为五个不同强度等级,包括从低到高的多种区域类型。对于这些区域内的城镇住宅以及商业、商务和金融用地,实施分类管理以控制开发强度。

依据城市特色及轴线等关键因素进行区域划分。在历史文化遗产区域,开发强度通常设定为较低;而在城市中心地带,则可能实施中到高强度的开发,以凸显各类用地在开发强度上的差异化特征。

地块强度计算规则及举例

该地块的强度计算遵循“强度区域划分、基础容积率设定、修正影响系数应用、容积率上限限制”的原则。以城镇住宅用地开发强度为例,若某地块位于强度三区,其基准容积率为2.0。经过规模等因素的修正后,容积率上升至2.6,超出所在分区的上限2.5。因此,该地块的容积率应调整为2.5。

该规则彰显了科学性。通过清晰的计算步骤,土地开发得以实现规范化。此举有助于防止开发强度的不当设定。

在此,我们提出疑问:新规定实施后,如何更有效地协调城市发展与居民住房需求间的矛盾?我们期待广大读者踊跃参与讨论,您的点赞与转发同样是对我们的鼓励与支持。