日常生活中,邻里因琐事产生争执进而导致矛盾的现象时有发生。如何有效解决此类纠纷,始终是公众关注的焦点。在镇平县,两位年逾七旬的老妪之间便上演了类似一幕,当地法院处理此案的方法尤其值得探讨。

纠纷的起因

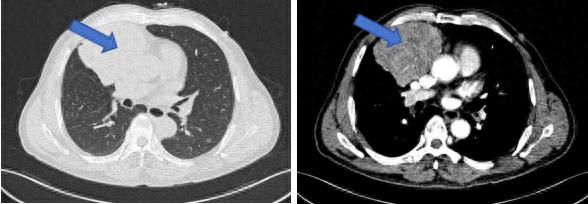

10月15日,镇平县发生了一宗健康权争议,涉及两位高龄老人。刘老太和仵老太,年岁均超过七十,她们共同承包的土地相接。在秋收期间,刘老太对仵老太多收取她一排玉米产生争执。尽管仵老太事后退还了50元,但双方矛盾并未化解。随后,因土地边界问题,双方再次发生纠纷,仵老太在搬运玉米秸秆时意外划伤了刘老太的眼角。此事件导致刘老太受伤,住院治疗费用超过4600元。

在这起争议中,刘老太提出拘留仵老太的请求,并索要超过三万元的赔偿。鉴于仵老太年龄较大,不适宜接受行政拘留,且赔偿金额较高,双方未能达成和解。此类常见的邻里纠纷,往往容易导致双方矛盾加剧。

解纷机制的启动

双方持续对峙,石佛寺公安分局迅速启动了“警司访+”矛盾调解机制。该机制有效整合资源,将纠纷交由李营村委会的“枫桥式矛盾调解工作站”处理。在此复杂局势中,镇平县各机构迅速协作,为问题解决打下基础。

石佛寺法庭迅速参与到调解进程中,这一行动显示了当地司法机关对基层矛盾冲突的高度关注。他们认识到,若处理不当,此类小额纷争可能演变成更严重的社会问题。

人民调解员的作用

调解过程中,人民调解员扮演着关键角色。他们凭借对社情民意的深刻理解,从地方风俗出发,对两位老人进行了细致的教育和劝导。此举显著缓解了两位老人间的激烈对抗情绪。这种从情感和道德角度进行的调解,如同润滑剂,在两位愤怒老人之间搭建起了沟通的桥梁。

他们运用浅显易懂的语言和日常道理,促使老年人敞开心扉,重新审视自己的需求与立场,而非一味地维持起初的强硬立场。

法官的调解介入

法官迅速介入成为解决争议的关键因素之一。他们抓住时机,从法律条文、诉讼费用等角度对老人进行利益分析。老人在法官的讲解下,始觉诉讼可能涉及的繁琐流程及高昂开支等问题。

法官凭借其深厚的法律功底和丰富的审判经历,向老年人阐明了依据法律途径解决争端并非易事,并促使双方以理智的态度处理纠纷。在此过程中,法官犹如一盏明灯,指引当事人向着合理解决纠纷的方向迈进。

调解协议的达成

经过各方持续努力,原本僵持的局势迎来了转机。双方当事人签署了调解协议,仵老太现场补偿了刘老太3000元医疗费用。这一结果有效解决了纠纷,双方均表示满意。尽管补偿金额与刘老太最初索要的金额存在一定差距,但这一数额是双方均能接受的合理方案。

该调解成果不仅平息了两位老人的争执,还为周边居民树立了一个解决邻里矛盾的典范。

案件的启示

此案件表面看似仅涉及两位老人,实则潜藏重大风险。镇平县法院通过诉前非诉讼方式解决纠纷,实现了积极的社会和法律成效。展望未来,镇平县法院计划持续推广该模式,传承新时代“枫桥经验”,实现司法领导与基层治理的有机结合。

这也向更多地区的司法机关和基层单位提出启示,建议他们与相关部门携手构建多元化的纠纷解决“朋友圈”,进而从源头上降低诉讼案件的增长,以满足公众多样化的司法服务需求。

大家普遍关注,此多部门协同调解机制,是否同样适用于其他性质的争议解决?诚邀各方留言、点赞及转发本篇文章。