四川大学的历史长河中,缪先生的教育事迹如同璀璨星辰,对学生产生了深远影响。他的年长学生在世,保留着许多难忘的回忆,这些回忆背后,蕴藏着无数感人的故事。

难忘的授课经历

在四川大学的校园中,1953级历史系的学生们度过了他们的求学岁月。期间,一位学生有幸听了缪先生的两门课程,分别是魏晋南北朝史和中国古代文学史。这两门课程在当时的教学体系中占有显著位置,为学生开启了求知之路的启蒙。尽管具体的讲课场景和教室环境难以详述,但缪先生丰富的知识无疑在那时深深吸引了那些年轻学子。此外,这两门课程所传授的知识量以及缪先生独特的教学方法,在随后的岁月里持续影响着学生们各自知识体系的形成。

教学环境中,知识传授并非唯一。在众多学生中,一位现已步入暮年的学生回忆往昔,缪先生的谦逊风度和从容自信的谈吐,无疑在他心中刻下了深刻的印象。在那个知识获取渠道相对狭窄的时代,这些课程可能正是他青少年时期开启历史与文学领域之门的钥匙。

艰难岁月同患难

广元军垦农场在岁月的长河中经历了波折,它见证了缪先生及其学生在这动荡时期所经历的艰难岁月。在此期间,军宣队进行了改造,这对缪先生而言是人生中最为黑暗的时刻。然而,他并非独自承受。他的学生们与他并肩在这片土地上。军垦农场的环境艰苦,难以言喻,或许是无边无际的农田,劳动繁重,但缪先生与学生之间的友谊却在这种艰难环境中变得更加牢固。

在当时的改造期间,尽管作息规律严格,体力劳动强度极大,缪先生的言传身教却持续对学生产生深远影响。面对痛苦和磨难,缪先生凭借自身的修养和坚定不移的意志力,支撑着自己前行。这种精神既直接又间接地激励着周围的学生,使他们领悟到了书本知识之外的宝贵品质。

工作后的难忘馈赠

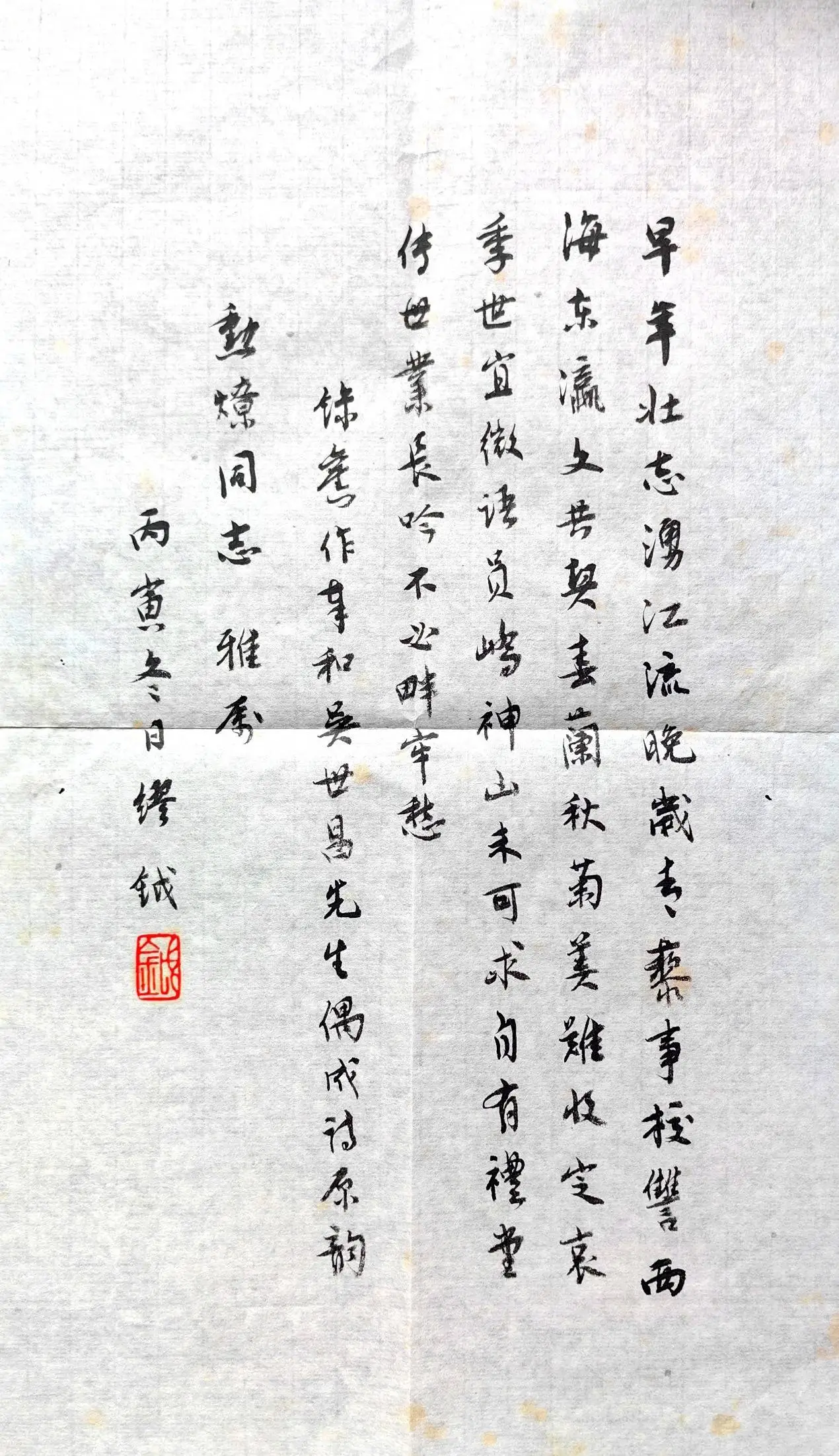

1986年,对学生与缪先生之间的深厚情谊而言,是一个关键的时刻。在这一年,缪先生以独特的方式表达了对逝去或生病的恩师的缅怀。蒙文通先生、冯汉骥先生的离世,以及徐中舒先生的病痛,让学生深刻体会到了拥有恩师墨宝作为永久纪念的价值。

在与学长柯建中老师交流之后,学生迅速收到了缪先生派人送来的诗笺。诗笺洋溢着文人气息,收到诗笺的学生喜悦无比。每当吟咏这首诗,都能体会到缪先生笔尖的温度和情感的流露。尽管学生的家庭背景和诗笺的存放细节可能微不足道,但那份珍爱无疑是发自内心的。

诗中的深刻内涵

缪先生赠诗中提及:“员峤神山难以寻觅”,此语看似平常,实则蕴含着深远的警醒与期待。在彼时社会动荡之后,国家步入正轨,文革结束,表面看似宁静。然而,未来仍存诸多挑战。此言似在提醒世人,需具备家国情怀。这一观念不仅适用于国家发展,亦适用于个人前程。

这两句诗“自有礼堂传世业,长吟不必畔牢愁”展现了教育使命的精神。当时,教学环境趋于稳定,缪先生已开始指导博士生,并与叶嘉莹先生合著《灵谿词说》等著作。对普通教师而言,传授学问、确保知识传承是国家民族的重要任务。缪先生通过诗句表达对学生的期望,这亦反映了他教育生涯的核心理念。

学生的长久受益

课堂上的治学“三境界”和晚年所作寓意丰富的诗作,在漫长岁月里留下了深刻印记。数十载间,社会持续演变。这位学子在职场上历经起伏,生活中尝尽百味。然而,得益于缪先生等前辈教师的教诲,面对今日的种种挑战和时代巨变,他依旧保持着乐观的态度。

随着时间的推移,如今已步入老年的他们,这位学生仍旧热衷于阅读与思考。尽管当下书籍种类繁多,诱惑诸多,但缪先生在内心深处赋予的精神支柱,使他得以坚守这片阅读与沉思的领域。这种影响,如同大树稳固而坚实的根基。

师恩代代相传

缪先生那一代教师的教育传奇仍在延续。他们对学生的深情与教诲,随着时间的推移,并未被世人淡忘。自1953级学生起,至今已逾半个世纪。尽管社会进步显著,但学术传承的真理依旧稳固。这不禁引发人们深思:在当今教育体系下,是否还能孕育出缪先生这般具有深远影响力的教育家?

众多读者,是否有过在卓越导师指导下学习的经历?期待大家积极分享并给予点赞。这不仅是个人记忆的回忆,更是教育精神得以延续的证明。