在网络空间,恶意评价行为频繁出现。部分人出于不正当动机,诸如削弱对手,而采取此类恶劣策略。这种现象引发了道德和法律层面的双重争议,成为当前事件的核心焦点,同时也成为我们深入研究的价值所在。

恶意差评背后的恶意动机

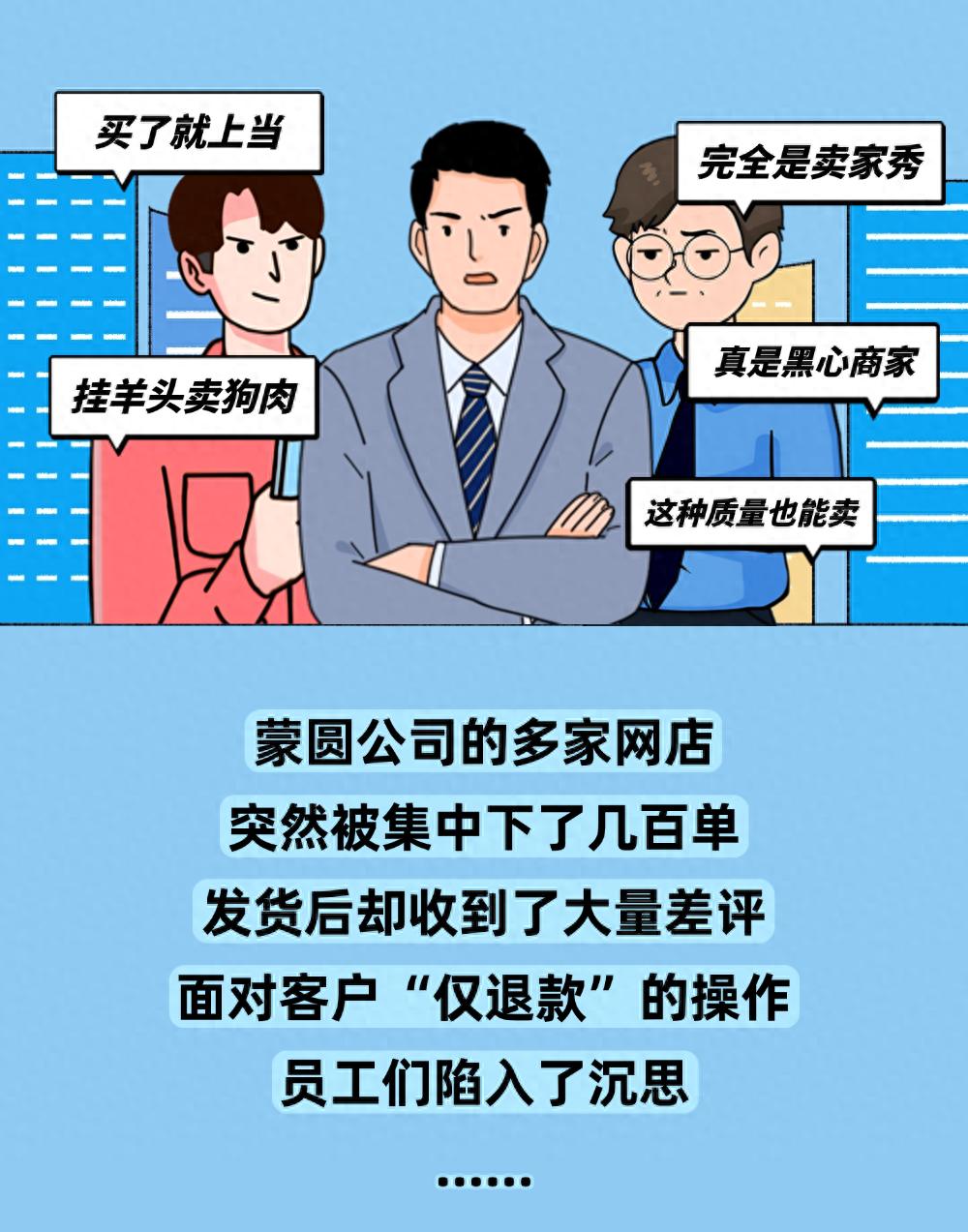

网络上的负面评价呈上升趋势,并非偶然现象。一些如许老板、老周等人士被揭露雇佣“网络水军”进行恶意评价。他们的目的在于商业竞争中削弱对手。为了个人私利,他们不惜损害他人声誉。据调查数据显示,众多企业曾遭受此类恶意评价的困扰,在某地区企业调查中,这类评价占总评价量的近20%。此类不正当竞争行为严重扰乱了市场秩序。恶意评价的存在不仅干扰了消费者的正常判断,也对诚信经营的企业造成了严重伤害。

恶意差评现象之所以广泛存在,主要因为背后存在利益驱动。部分商家误以为,通过诋毁竞争对手可以夺取其市场份额。这种观念极为不当,因为他们忽视了法律的规定。

破坏生产经营罪的界定

恶意评价并非仅仅是道德失范,其行为已触及法律底线。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条,若因泄愤报复或个人目的,损毁设备、伤害牲畜或其他方式破坏生产经营,均将受到法律制裁。其中“其他方式”涵盖了恶意评价,此类行为损害他人商业信誉。在某起商业争议案例中,法院正是依据此条款对恶意评价者做出了裁决。

若恶意差评行为触犯破坏生产经营罪,将根据情节轻重受到相应处罚。情节较轻者可能面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制;而情节严重者则可能被判处三年至七年不等的有期徒刑。这一规定充分体现了法律对扰乱市场秩序的恶意差评行为的严厉打击立场。

企业维权要重视

企业在遭遇不实差评时,不应被动等待。首先,企业需树立保护自身权益的观念。以某地区一家企业为例,在遭遇恶意差评后,他们迅速采取行动。该企业认识到,此类差评并非源自普通消费者的真实评价。

企业需主动与消费者交流,洞察负面评价的深层含义。若系误会,通过即时交流可迅速化解。例如,某些企业在遭遇差评后迅速与顾客取得联系,确认问题源于使用不当,随即提供售后服务,不仅解决了顾客困扰,还将负面评价转化为正面评价。同时,企业还需搜集相关证据,向平台或警方报告,借助外部力量来保护自身合法权益。

唤起诚信意识

商业活动中,诚信扮演着至关重要的角色。企业唯有通过合法途径塑造并保持其商业信誉及产品口碑,方可赢得消费者的信赖。尽管市场变化莫测,诚信这一价值观念却始终如一。企业应当通过优化产品质量和服务质量来增强竞争力,而非采取不正当手段对付竞争对手。唯有所有企业都坚持诚信原则,市场秩序方能恢复正常。

企业经营者曾言,其企业长期坚持诚信经营原则,尽管提升竞争力较为缓慢,却因此拥有了稳固的客户基础,这是诚信带来的果实。企业不应为追求短期利益而忽视法律,诚信经营才是实现长远发展的正确途径。

平台的监管责任

平台对于恶意差评问题负有监管义务。作为连接消费者与企业的桥梁,平台必须构建一套严密的评价管理机制。此机制旨在筛选和识别恶意差评。以某知名电商平台为例,其审查评价真实性的方法包括运用算法与人工审核相结合。

若监管得当,平台能够有效防止恶意差评对企业造成损害。在拓展业务过程中,平台亦需关注网络环境的健康与公正。恶意差评若充斥平台,将损害其声誉,进而影响用户访问量和商业价值。

消费者应理性看待评价

浏览评价时,消费者应保持谨慎。众多恶意差评可能对产品评价造成误导。以手机为例,一些品质良好的手机可能因恶意差评而遭消费者放弃。消费者需综合考量多方面信息,如评价合理性及证据支持。此举既是对个人负责,亦是对诚信商家的一种支持。

请问各位,是否有过因负面评价而改变购买决定的经历?期待您的评论参与,并邀请大家点赞及转发本篇文章。