当前教育情境下,学生对于经典文献的兴趣下降引人深思。这一现象不仅是个人层面教育难题,同时也揭示了整个教育体系的潜在问题。这无疑成为了当前教育领域亟待关注的焦点。

经典文本面临的尴尬处境

经典文献曾激发无数心灵,然而现今却对学生群体缺乏吸引力。众多课堂中,教师们满怀诚意和热情传授这些经典,但学生们却显得兴趣寥寥。这种现象揭示了时代发展带来的显著文化差异。以某些文学巨著为例,尽管它们蕴含丰富的文化内涵,但由于时代背景和语言风格的复杂性,对于适应现代快节奏文化的学生群体而言,理解起来存在一定难度。与此同时,社交媒体、快餐文化等流行文化的盛行,使得学生更偏爱新颖、易于接受的文化形态。

学校教育中此类情况较为常见。调查数据表明,在针对众多学生的问卷中,约七成学生表达了对阅读经典原著的不感兴趣,转而偏好观看影视改编或简化版解读。这一情况促使我们深思,经典文学作品在当今教育领域的传承是否正遭遇重大挑战。

教师的困境与挣扎

埃利亚斯·茹克拉,一位语文和历史教师,正面临困境。他对经典文献充满热情,投入研究,然而学生的反响却冷淡。他质疑教育体系,为何强迫学生在教室里阅读那些他们既不感兴趣又难以理解的书。在同事和学生的注视下,他陷入一种既无奈又尴尬的境地。

这类教师所遭遇的困境并非孤立现象。在众多学科的教学实践中,众多教师都遇到了学生对于传统教学内容缺乏兴趣的问题。部分教师尝试调整教学方法,力求与学生产生共鸣,然而效果并不理想。他们既要遵循教育大纲的规定,又要应对学生热情不足的现状,在这理想与现实的夹缝中艰难前行。

教育体制的深层问题

两位主角的故事揭示出教育体系存在的缺陷。教学中普遍存在内容与学生实际接受能力和兴趣不符的现象。教材内容更新缓慢,教学方法多趋于传统和保守。观察课程设计,多年未见明显变化,缺乏与时代同步的更新。

教育专家普遍认为,当前教育体系在评估学生时,过分侧重于学业成绩,却较少关注学生对于文化经典文本的深入理解和感悟。此外,学校教育与社会实际需求之间的差距日益扩大。许多毕业生在毕业后发现,课堂上学到的经典知识对他们的实际工作和生活影响有限。

人物心理的映照

埃利亚斯·茹克拉因雨伞事件精神失控,安德森教授目睹了谋杀现场却未报警。这些事件并非孤立,它们揭示了他们内心与外部世界的矛盾。他们内心深处对精神领域和人生价值有着深入的思索,而这些思考与冷酷的现实形成了鲜明对比。

茹克拉在遭遇旁人注视与评说时,常陷入对青春岁月的回忆,这一心理状态可视为其规避现实困境和过往身份认同的一种手段。安德森教授对人生有着深刻的洞察,因此能够摆脱内心的困扰。这些现象共同揭示了个人在社会压力和心理矛盾中的困境,并展现了在特定教育体系下,人们采取的多样化应对策略。

作品反映个人精神自传

这部作品可视作作者精神世界的自述。在书中,作者描绘了中学教师和大学教授在迷茫时刻的情景,以此回顾自己年轻时的精神成长历程。同时,作者借此表达了对时代精神的深入探索和提出疑问。

许多作家通过作品展现他们对世界的见解。他们的少年时期,比如通过同学推荐阅读克努特·汉姆生的作品,被其中的浪漫主义风格所吸引,这一经历对其思想的形成产生了深远影响。这些经历在作品中以多种形式呈现,赋予了作品独特的内涵和深度。

作品对学术的意义

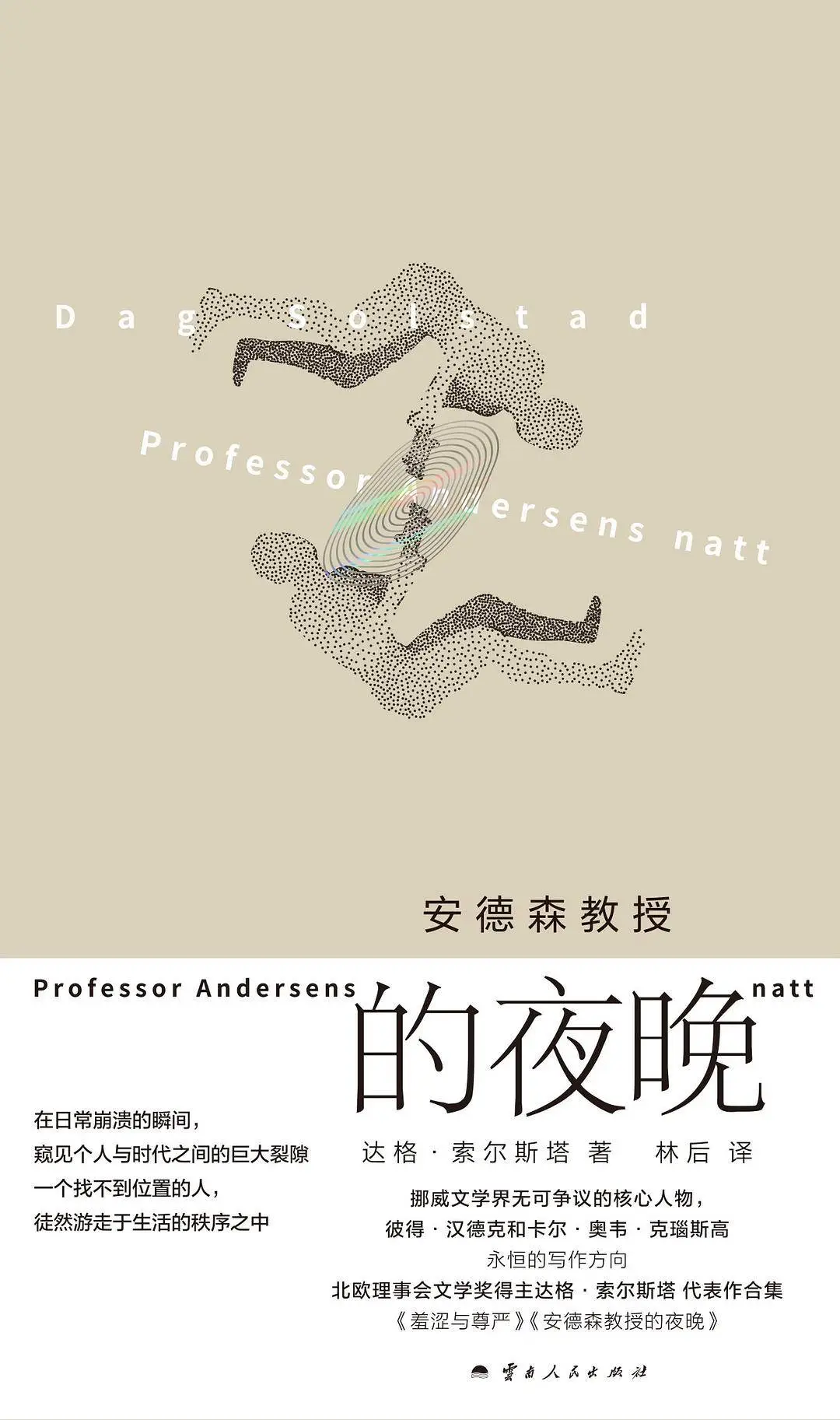

《安德森教授的夜晚》中的思想叙事在思想史和艺术史课程中引发了广泛讨论。该作品对理解歧途和语言混乱等主题进行了深入探讨,体现了对人性和社会的深刻思考。

广泛论述了思想在当今社会背景中的演变及其对立。当前学术界多数聚焦于热门话题,而对那些深刻揭示时代文化精神冲突的作品关注不足。这种现象是否也揭示了学术研究的局限性?诚挚邀请读者留言点赞及转发本文,分享您的见解。