漳州市诏安、平和地区,客家人聚居,这里有一位被誉为普法明星的人物,人称“普法阿掀”。他创新推出“双语”普法方式,这一举措令人耳目一新,体现了他普法工作中的独到之处,既富有趣味性又具有实用性,因而吸引了众多人对他的故事产生兴趣。

一地方普法的痛点

在诏安、平和、南靖等地的客家人聚集的乡镇,众多老年人对普通话感到陌生。这一现象给当地的法制教育推广带来了极大挑战。语言隔阂如同无形的屏障,阻碍了法律知识的普及。这些地区迫切需要一种能够突破语言障碍的普法途径,以打破当前的困境。尽管当地执法部门曾尝试采用传统普法手段,但效果不佳,他们只能无奈地眼睁睁看着居民因法律知识匮乏而在某些问题上犯错。

这些地区居民构成具有特殊性,以客家人为主体,他们在日常生活中普遍使用客家方言进行交流。对于年轻一代而言,这一习惯尚可适应,然而对于年长居民来说,普通话则难以理解。这一现状使得普法工作者面临挑战,导致普法成效长期不尽如人意,公众的法治意识普遍较弱。

二阿掀的特殊身份优势

张作掀,漳州高速公路行政执法支队四大队的一员,出身于客家族群,这一身份赋予了他独特优势。他精通客家方言。面对普法工作的挑战,他深知其不易,遂决定发挥自身优势,扭转现状。

他系本地人士,对当地的风俗习惯和生活方式了如指掌。他擅长与村民建立亲近关系,并能迅速融入其中。加之他身为客家人,村民对他自然产生好感,这是其他普法工作者难以达到的。他认识到,这种情感背后蕴含着推动普法工作的强大动力。

三双语普法模式的独特之处

他创立的“双语普法模式”代表了创新。在每次深入乡村普及法律知识的过程中,他率先以客家话与村民亲切问候,以此拉近彼此关系。这种开场方式独具特色,迅速消除了隔阂。例如,在清理桥下堆积物时遇到村民抵制,他运用客家话详尽阐释相关法规,从公路法到公路安全,再到村民关心的发展议题。

这种“双语”教学并非单纯的词汇转换,它通过客家方言生动具体地传授法律知识给村民。他运用易于理解的客家方言进行讲解,并融入了当地的风土人情故事。因此,村民们能够更加轻松地掌握这些知识。法律条款不再显得冷漠和晦涩,而是与日常生活紧密相连的规范。

四消除误解赢得配合

过去,有人误以为客家人因法律知识匮乏而显得难以管束。然而,张作掀明白普法工作必须贴近实际。在实际操作中,他持续向村民传授法律常识。遇到村民反对执法时,他运用通俗易懂的方式有效解决了冲突。例如,在清理桥下堆积物的事件中,他通过用客家话耐心解说,使村民从抵制转为积极支持。

公路法等相关法律法规的普及,不仅传播了法律知识,也为执法工作赢得了广泛的民众支持。村民们通过普法活动,意识到遵守法律对村庄发展的重要性,先前的不满情绪逐渐消退。这一现象显示出,双语普法确实能够使法律观念深入人心。

五解决出行难题

客家人聚居的偏远地区,由于运输能力匮乏,非法营运车辆频繁出现,难以遏制。这一出行问题长期困扰着当地村民,同时亦对地区的法治建设和交通安全环境产生了不利影响。为了解决这一问题,张作掀及其同事积极与网约车企业沟通,争取到在本地设立运营点的支持。

该做法与他们的普法活动同样贴近实际。他们以相仿的价格和水平参与与非法营运车辆的竞争。此行动不仅确保了村民出行安全与合法性,还促使村民自发拒绝使用“黑车”。村民的出行选择正逐步倾向于合法合规的营运车辆。

六被认可的多种身份

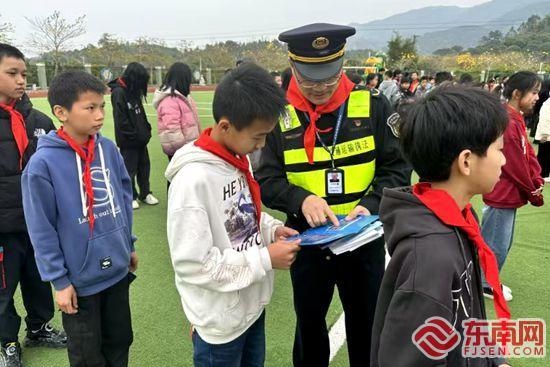

他不仅以“普法阿掀”著称,亦享有“执法叔叔”的美誉。在诏安县官陂新径小学进行普法教育时,他运用双语授课,深受学生们的喜爱,并被亲切地昵称为“执法叔叔”。这些昵称反映了当地民众对他工作的广泛认可。

无论何种称呼,均能体现其敬业精神。他始终将执法与普法视为己任,充满激情地坚守信念。他期望通过实际行动,将法治光辉洒满故土。对此,我们不禁要问,诸位身边是否也有此类积极奉献、以独特方式影响周边环境的个体?我们期待大家为这则洋溢着正能量的新闻点赞并广为传播。