自10月中旬起,东北大豆现货价格持续走低,此现象已引起市场广泛关注。低价销售意愿的降低,背后牵涉到众多因素的较量,这一复杂现象亟待进一步分析。

农户低价惜售现象

东北农户在收获高峰期过后,售粮意愿有所下降。大豆价格已跌至近四年来的最低点,导致农户在上市高峰期后售粮的积极性不高。以黑龙江地区为例,当大豆价格较低时,普通商品大豆(包括大粒)的农户售粮价格在1.78至1.80元每斤之间,低价位甚至降至1.75至1.76元每斤,较10月中旬上涨了0.02至0.05元每斤。许多农户选择保留大豆,期待价格上涨,而非以低价出售。这种惜售心态在东北产区普遍存在,对大豆市场供应量产生了显著影响。

农户在豆价低迷时倾向于延迟销售,希望等待价格上涨以获得更大收益。这种做法将对产区大豆市场造成多长时间的冲击?

产区发货成本高

产区大豆发货成本的上升是导致当前价格走低的关键因素之一。这一成本上涨涉及人力、运输等多方面费用。因此,贸易企业若维持原价发货,将面临利润缩水的风险。特别是在东北这样广阔的产区,运输成本的增加使得所有大豆贸易企业发货时都必须高度重视成本考量。

产区发货受限,农户因低价而惜售,共同作用使得大豆现货价格被迫保持在较低水平。然而,这种高发货成本的状况,在短时间内能否得到改善,尚存疑问。

物流不畅问题

东北大豆产区因连日暴雪遭遇物流运输难题。该地区冬季运输本就存在挑战,暴雪加剧了这一状况。大豆因物流受阻,未能及时送达目的地,导致产区大豆积压。同时,这也限制了大豆价格波动,使得原本已处于低位的豆价受限。

若物流不畅的问题不能迅速得到解决,大豆产业将遭受损害,而整个产区的相关产业链也将面临损失。相关部门将采取何种措施来改善这一状况?

贸易企业行为

贸易企业在大豆价格走势中扮演关键角色。自10月下旬以来,东北地区低蛋白大豆货源销售状况理想,收购方亦开始入库,推动现货价格略有上升。进入11月初,受期现货联动等因素影响,现货市场购买意愿增强。尽管贸易企业原料收购成本上升,但产品外销价格上涨不易,利润空间受限,部分销售中粒大豆甚至出现亏损。

在当前市场环境复杂多变的情况下,贸易公司面临挑战,既要确保自身盈利,又需维持大豆价格稳定。

销区企业的采购策略

在采购过程中,销区企业表现出主动的采购态度。11月份的采购量显著提升。产区农户的惜售态度以及当前适宜的价格水平,促使销区企业积极进行备货。其中,部分企业的库存已超过两个月。目前,它们正主要消耗之前采购的库存。为了预防价格上升的风险,销区企业持续增强采购力度,以稳固市场预期。

销区企业是否能够通过在价格适宜时积极储备货物的方法,来应对春节前夕可能发生的供应波动?

未来大豆价格走势预期

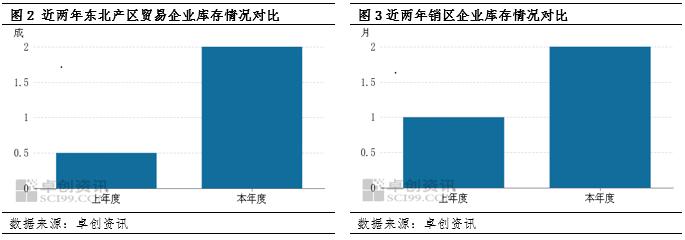

自10月中旬起,大豆价格呈现底部波动,低报价意愿降低,这一现象由多方面原因导致。产区贸易企业的库存比例较上年同期有所上升,余粮消耗速度亦快于去年,从成本角度看,这为价格提供了支撑。然而,也存在一定的不确定性,如终端需求不畅和库存水平较高可能制约节前下游的采购力,同时,农户在新年前偿还贷款的需求可能提升其售粮意愿。据此,预计春节期间东北大豆价格将保持稳定,波动幅度不会显著。

在这种预期背景下,市场参与者应如何进行预先部署以应对可能情况?期待广大读者参与讨论,并对本文给予点赞和转发。