近期,气候波动成为公众关注的中心议题。在我省,冬季气候因多种因素作用,表现出多样化的趋势。这一现象不仅与民众生活紧密相连,还对众多产业产生了影响。究其原因,既有气候背景中长期的变动,也有近期弱拉尼娜现象的短期效应。

我省冬季冷暖特点长期变化

自2008年以来,我省冬季气温变化显著。气象部门将冬季平均气温距平超过1.1℃定义为强暖冬或强冷冬。在此期间,出现强暖冬的年份有3次,占比18%,强冷冬则有2次,占比12%。此外,17年内有12个冬季气温波动较大,占比高达71%。同时,区域性冷空气和寒潮出现的频率也有所上升。这些数据反映出我省冬季气温波动较大。这一现象与全球气候变化有关,在整体变暖的背景下,局部地区冬季气温波动加剧,给居民生活和农业生产带来了新的挑战。

冬季强冷暖概率较低,然而,剧烈降温的情况却有所上升。这一现象对社会各领域产生了不同层面的影响。在居民日常出行方面,剧烈降温可能引发气温急速下降,因此公众需时刻关注保暖。在农业领域,气温的急剧下降不利于农作物的生长,并提升了农作物受损的可能性。同时,这也引发了对如何应对此类气候变化趋势的思考。

弱拉尼娜年冬季气候状况

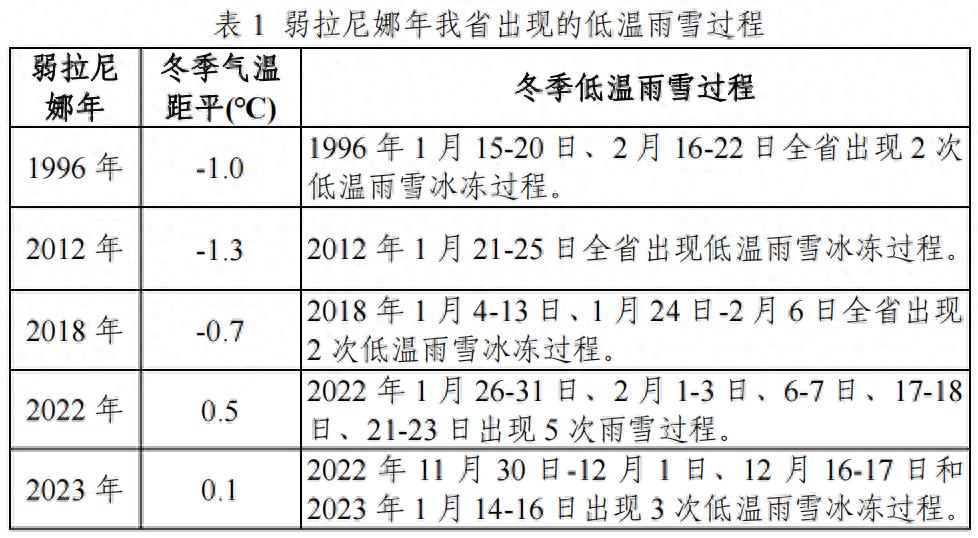

自2024年5月起,赤道中东太平洋的海温呈现下降趋势,至9月已进入偏冷阶段。国家气候中心预测,冬季将出现弱拉尼娜现象。观察上世纪90年代至今的6个弱拉尼娜年份,我省有5个冬季气温低于或持平于常年,且经历了显著的低温雨雪天气。这一现象表明,弱拉尼娜事件与我省的低温雨雪天气存在一定联系。

海洋与大气之间存在复杂的互动关系。当弱拉尼娜现象出现,大气环流遭受影响,导致我国多数地区冬季气候出现变化。在我省,这种变化具体表现为气温降低和降雪量增加。这一气候变化显著影响了交通出行,增加了道路结冰的风险,给人们的日常出行,特别是驾车出行,带来了诸多不便。

我省今年冬季气温预测

综合考虑多种因素,我省今年冬季气温波动显著。平均气温较往年高出约0.5℃,但温度波动范围较广,冷空气活动频繁,预计将有1至2次寒潮侵袭。淮河以北及山区最低气温在-12至-10℃之间,其他区域则在-10至-8℃之间。12月份的平均气温与往年相近,但期间在6至8日、15至17日和25至27日,共经历了三次降温过程。

气温的不稳定性对民众的日常生活产生了显著影响。供暖行业需预先依据气温状况制定能源储备及供应策略。居民亦需根据气温的起伏适时调整穿着,以预防感冒等病症。那么,面对这种气温变化,我们应如何进行更精细化的日程规划和准备工作?

我省今年冬季降水状况

沿淮淮北地区降水较往年平均有所增加,而淮河以南地区则相对减少。降水量的变化呈现阶段性特征,期间出现了明显的低温雨雪天气。具体来看,12月份的雨雪量较往年有所减少,但1月至2月份的雨雪量呈现上升趋势。这种降水变化与气温的配合,可能会增加灾害风险。

降水的不稳定性在多个行业领域造成了影响。在农业方面,过多的雨雪可能导致农田积水,而不足的降水则可能引发干旱,进而影响农作物的产量。以小麦为例,其在不同生长阶段对雨雪量的需求各异,这种不稳定的降水状况可能会干扰其正常的生长和发育过程。

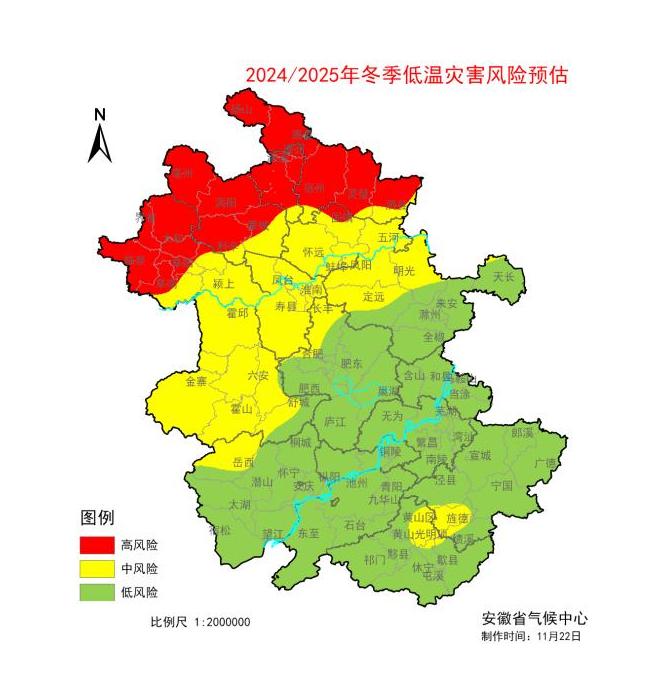

我省冬季气象灾害风险评估

综合运用气象灾害风险评估结果,目前本省淮河流域北部及山区在今冬面临较高等级的低温灾害风险。具体包括宿州、亳州、淮北、阜阳等区域,这些区域被划定为高风险地带。因此,相关地区需特别加强低温灾害的预防措施,以减少可能造成的损害。

低温灾害不仅损害了居民的生活舒适,还对农业、能源、交通等领域构成风险。农作物可能遭受冻伤,能源供应可能因线路受损而中断,道路结冰可能造成交通受阻。

气象情况带来的多方面影响

气象条件波动对多领域产生效应。冬季,冷空气频繁,雨雪天气增多,尤其在北方,我省面临供暖用电需求上升。同时,输电线路可能因结冰和风力作用而出现问题,煤炭供应亦面临挑战。

在交通出行领域,道路结冰及浓雾天气均构成潜在安全威胁。尤其在冬季,低温伴随雨雪,淮河以北及山区路段冰冻风险显著,而冷空气间歇期的大雾则干扰了人们的出行。对于农作物而言,冬季气温波动剧烈,气温偏高阶段小麦和油菜易发生旺长,而低温雨雪天气则可能引发冻害风险。这一连串的连锁效应促使我们思考,如何全面应对气象带来的风险?

读者可踊跃发表对本文的看法,对省内冬季气候及其应对策略提出意见。同时,点赞支持,让更多人了解这一有益信息。