8月2日,上海北横通道东段主线正式开通,成为上海交通领域的一大盛事。该事件对区域交通带来显著变化,既带来正面效应,亦存在初期挑战,同时,相关应对策略的探索亦在持续进行中,整体进展受到公众广泛关注。

延安高架等交通压力缓解

自上海北横通道东段主线开通三个月后,显著效果已显现。上海市交通委员会透露,延安高架路及内环北段在平日里的交通压力有所减轻。这一变化是全市民众关注的焦点,因为此前这些路段的拥堵问题一直困扰着大家。高峰时段的拥堵状况得到了改善,车流分布更加均匀,使得上班族在上下班途中感受到更多便利。据数据显示,中心区北部路网承载能力增强,延安高架路和内环北段在平日里的日均断面车流量分别比开通前下降了6.9%和5.1%,这些具体数字充分反映了北横通道开通后的正面效应。

新的通道有效分散了原有交通压力,对交通网络产生了积极的影响。在此区域行驶的驾驶员明显察觉到道路拥堵状况有所缓解,行驶速度也有所提高。这一变化对于城市整体交通效率的提升具有重要意义。

初期存在某些堵点问题

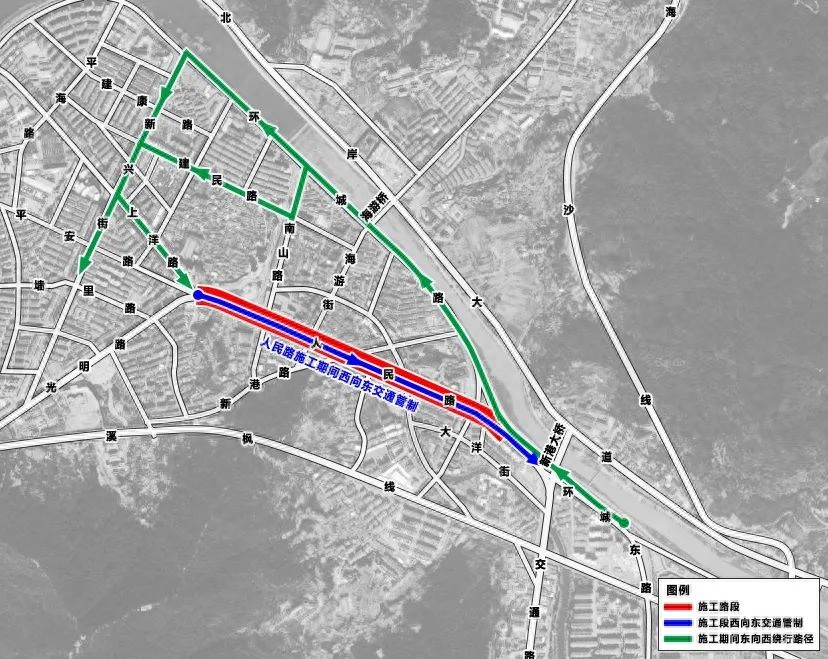

东段开通初期,虽带来便利,却也遭遇了不少挑战。新建路、黄兴路、天目转盘东进口等关键节点以及地面交叉口与匝道连接处,均出现了不同程度的拥堵。这些拥堵点如同交通网络的瓶颈,影响了车辆的顺畅通行。原本旨在缓解交通压力的北横通道,却因这些拥堵点,给市民出行带来了诸多不便。特别是在东段开通初期,如天目立交东进口,由于多种因素影响,排队缓行现象尤为明显,尤其在晚高峰时段;黄兴路出口匝道也因杨浦大桥上匝道排队溢出而受到影响,同样出现了排队缓行的情况。

对于居住在周边或频繁经过此地的居民而言,此状况堪称一场灾难。他们的出行时间显著延长,交通事故风险亦随之上升,甚至可能对周边商业产生不利影响。

北横通道的基本情况

北横通道特点显著,设有8对出入口匝道,其中约80%路段位于地下。该道路堪称全球最长的城市核心区地下道路。在世界范围内,此类大规模地下道路建设处于领先地位。道路全长达到一定规模,地下路段蜿蜒曲折,宛如地下交通的迷宫,却能有序引导车辆驶向目的地。

这项大规模地下交通网络的构建工程规模庞大,必然需要投入大量的人力、物力和财力资源。从规划阶段至施工建设,整个过程必然是漫长且充满挑战的,无数建设者为此倾注了辛勤努力。

目前的一些改善措施

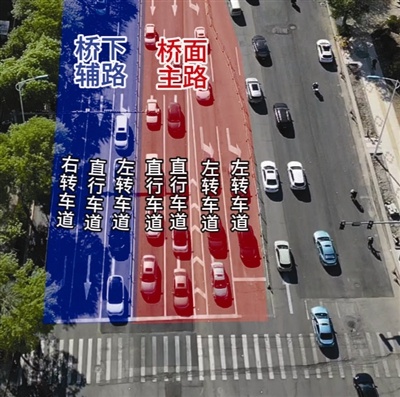

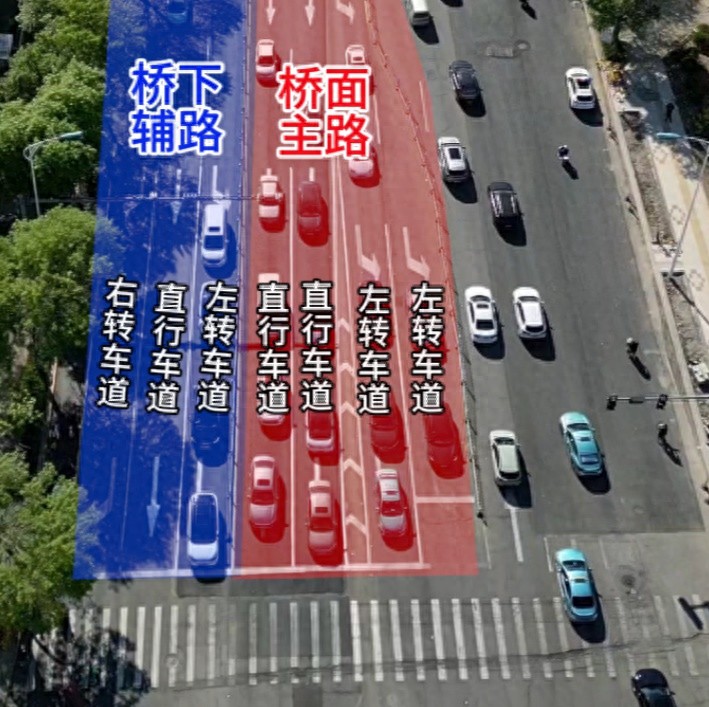

初期出现的交通瓶颈并未被相关部门忽视。他们采取了包括调整交通布局、改进标识指示在内的多项措施积极应对。在东西出口匝道渠化中增设了一根直行车道,通过改善交通布局和指引,有效减轻了节点拥堵。目前,这些措施已初显成效,之前严重拥堵的区域有所缓解。然而,这些措施能否持续产生效果,尚需时间检验。

交通部门工作人员付出了大量努力进行深入研究与探索,他们需综合考虑当地交通状况、车辆流动规律等多种因素,以制定相应的策略。每一次的优化都如同对交通系统这一庞大机器进行细致调整,旨在使其运行更为流畅。

通道功能初显且达成部分目标

上海市交通委指挥中心最新数据表明,北横通道自全线开通以来,其功能得到充分展现,已基本实现规划预期。这证实了当初规划的远见性,并显示出项目运营正按预期稳步推进。该通道在交通分流方面的作用日益显著,有效缓解了延安高架的交通压力,增强了市中心东西向交通的稳定性,并进一步满足了城市东西向主干道的发展需求。目前,东段日均服务车辆约8至9万辆,且开通后车辆数量持续平稳上升,显示出其在城市交通系统中扮演着日益重要的角色。

通道功能的发挥有助于城市整体布局的优化,东西向交通的稳定性得到增强。这进而促进了沿线经济区域的交流与合作。商业活动和文化交流因交通的便捷而愈发频繁和活跃。

与其他跨江通道流量关联

北横通道与其他跨江通道保持着紧密的关联。与之紧密相连的跨江通道,其通行量相比开通前有所提升。具体来看,周家嘴路隧道和新建路隧道在工作日的日均车流量分别增长了20.1%和4.1%,这表明浦江两岸的沟通更加紧密。由此可见,北横通道不仅提升了自身的交通效率,还对浦江两岸的整体交通联系产生了积极的促进作用。

这相当于在江河之上搭建了一座新的“桥梁”,然而,这座“桥梁”并非实体建筑,而是由交通流量数据编织而成的无形结构。它有效地加强了两岸之间的经济和文化互动,推动了两岸的紧密融合。

关于上海北横通道东段的未来交通走向,您有何期望?若您曾亲历此地交通状况,不妨分享您的见闻与观点。同时,欢迎点赞并转发本篇文章。