当前,生态保护成为焦点,甘肃黄河流域的超采区治理取得了显著成效。这些成果的取得,离不开众多努力的累积。这一进展无疑是值得关注的一大亮点。

初期超采区情况披露

2016年,形势相当严峻。甘肃省政府首次披露了全省地下水超采、禁采和限采区域的详细范围。黄河流域内,超采区数量高达19个。这一数据揭示了黄河流域地下水超采问题的严重性。当时,地下水资源管理遭遇了重大挑战。这成为后续治理工作的关键前提。只有准确识别问题,才能有的放矢,采取针对性措施。

随着时间的推移,当地政府针对存在的问题,迅速启动了治理超采现象的措施,旨在改善当前的不利状况。

多部门协同治理机制

甘肃省针对超采区问题,构建了跨部门联动机制。发改委、住建厅、自然资源厅、水利厅、农业农村厅等相关部门联合行动。他们批准并执行了《甘肃省地下水超采区治理方案》,并相应制定了相关实施计划和法律法规。同时,将超采区治理成效纳入最严格水资源管理制度考核体系。这些举措展现了政府治理超采区的坚定意志,通过多部门协作,实现了对超采区管理的全面覆盖和改善。

该机制的构建同时确保了后续具体措施实施时拥有坚实的制度支撑与明确职责划分,各部门依据各自职责,在治理过程中协同有序地贡献力量。

水利厅管控指标确定

甘肃省水利厅在治理体系中扮演了核心角色。他们严格执行《地下水管理条例》,对全省59个黄河流域县级行政区的地下水取水量和水位进行管控指标的设定。此举明确了地下水开发利用的管控边界。这一边界成为管理地下水资源不可逾越的底线,体现了甘肃对黄河流域地下水资源管理的科学性提升。

此红线设定为各行业地下水使用者,包括农业、工业及居民用水,的行为规范。它为用水行为提供明确指导,旨在确保水资源得到合理利用。

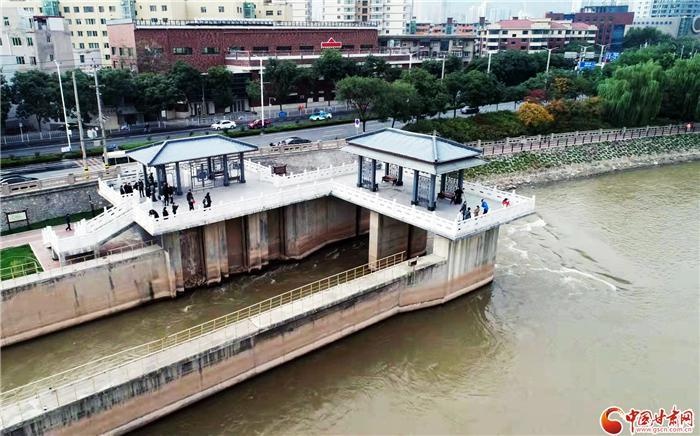

多种治理措施齐头并进

甘肃省针对本地水资源不足的实际情况,采取了相应的对策。首先,在“节流”方面,该省加速推进了高标准农田建设、节水改造工程、种植结构优化以及自备水井的关闭等工作。这些措施旨在逐步减少地下水开采量,降低对地下水的过度依赖。同时,在“开源”方面,甘肃正快速推进水源置换工程和引入外部调水项目。以“十四五”规划为例,定西和天水等地区通过实施引洮工程,成功置换了地下水。该工程不仅帮助两地圆满完成了超采治理任务,还关停了579眼地下水取水井。

这些措施旨在解决当地水资源问题,通过开源与节流相结合,以及疏导与堵塞并重,显著提升了超采区的状况。这些方法不仅规划明确,而且针对性强。

水位变化见证治理效果

庆城县庆阳市的水位变化直观反映了治理成效。昔日水位曾下降1.85米,而今已上升2.62米,实现了由“红”变“绿”的转变。同样,定西市安定区的水位变化也呈现出类似趋势,从下降1.10米变为上升0.76米。这些关键区域的水位下降趋势得到了有效遏制。这表明超采区治理措施取得了显著成效,地下水资源保护不再是空谈,水位数据清晰地揭示了希望之苗正在茁壮成长。

这些数据的变化不仅揭示了数字的增减,而且反映了治理超采区过程中所付出的努力获得了积极的正面回应。

监测站网布局不断优化

治理超采区期间,地下水监测扮演着关键角色。甘肃省水利厅不断改进地下水监测站点的布局。黄河流域已建成109个国家级自动监测站,初步构建了覆盖主要地下水开发利用区的监测网络。此外,全省黄河流域的306个地方站监测数据已全部纳入水利部监测系统,实现了数据纵向共享。同时,计划新建287个监测站,以进一步增强监测能力。

监测站网的布局持续优化,使得对黄河流域地下水的监控更加精确和迅速。这种改进有利于在水资源治理中及时调整决策,并对水资源状况进行实时管理。

甘肃省水利厅已取得显著成就,然而,针对超采区的整治工作仍面临诸多艰巨任务。在未来的治理阶段,我们可能面临哪些新的挑战?欢迎各位留言、点赞及转发。