自秋季初始,首波寒潮迅速横扫我国众多地区,引发了降雨、降雪、气温骤降及强风天气,对民众日常生活造成了显著影响。究竟何为寒潮?其形成机制如何?我们又该如何进行预防?这些问题已成为公众关注的焦点。

寒潮的定义

寒潮并非一般的冷空气活动。依据《冷空气等级》这一国家标准,当某地经历冷空气过境后,若在24小时内气温降幅达到8摄氏度,或在48小时内降幅达到10摄氏度,或72小时内降幅达到12摄氏度,并且日最低气温低于4摄氏度,这才被定义为寒潮。寒潮具有其独特特征,主要表现为剧烈的降温与大风,有时伴随雨、雪、雨凇以及霜冻,与普通冷空气存在明显差异。气象专家强调,正确理解寒潮的定义,对于公众有效应对此类天气现象至关重要。

寒潮是指一种特定的气候现象,日常生活中,人们通过亲身经历来感知寒潮的存在。以城市为例,寒潮到来时,气温会急剧下降,前一天可能只需穿着单薄衣物,而寒潮过后,人们便需换上厚重的棉衣以抵御寒冷。这种温度的显著变化,正是人们直观理解寒潮的一种途径。

寒潮的时间特点

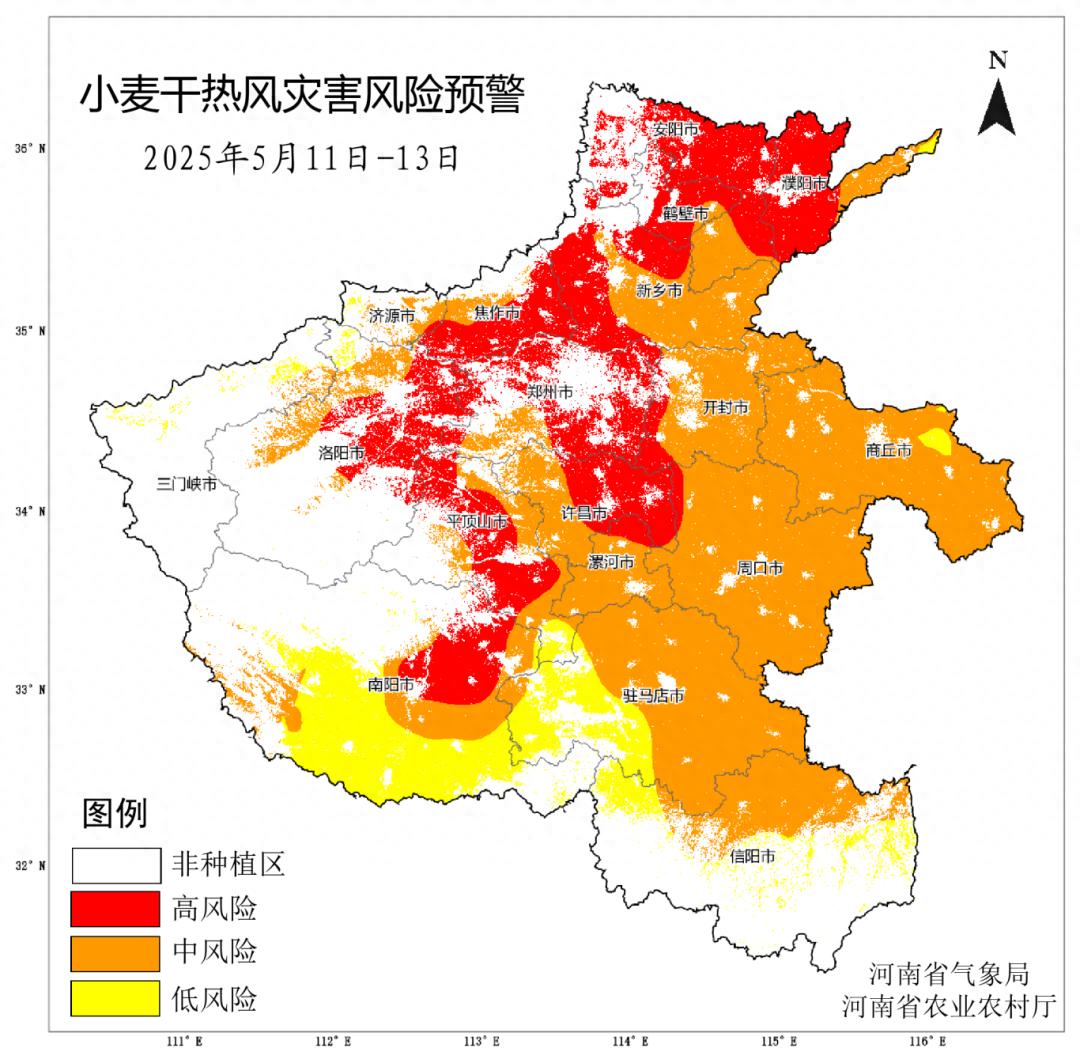

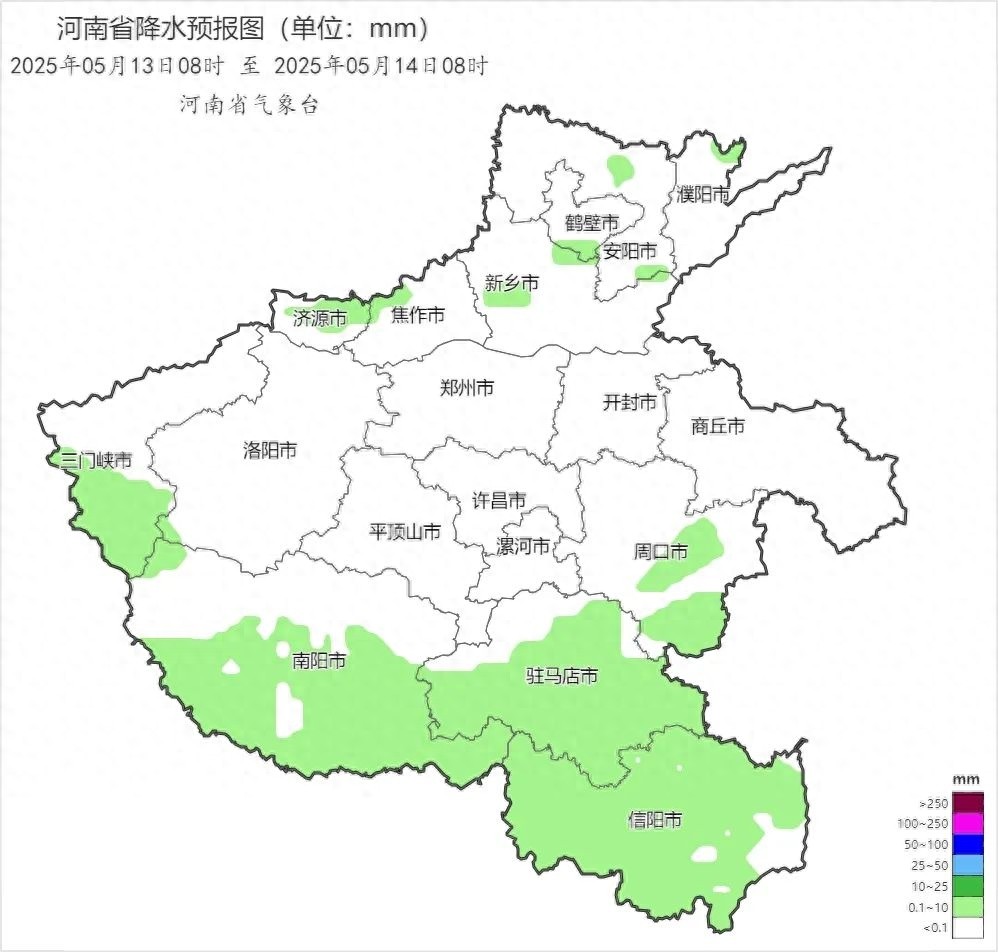

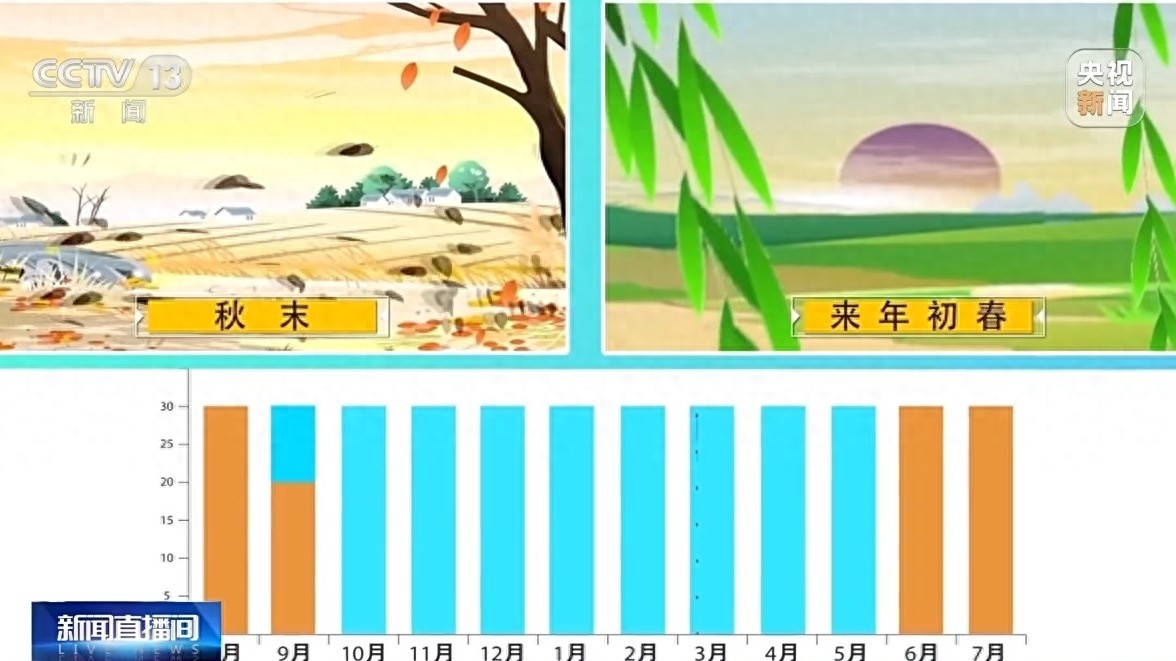

寒潮的发生具有明显的季节性特征。通常,从秋末至次年春初是寒潮活动的高峰期。寒潮可能最早在9月下旬出现,最迟则可能延续至次年的5月。尤其在3月以及10月、11月,寒潮的活跃程度尤为显著。这种季节性的分布与全球气候变化密切相关,不同时间段内的大气环流等因素使得寒潮的出现时间相对集中。

在北方,秋末冬初之际,树叶方才凋零,寒潮便时常降临,为大地覆盖上一层霜冻。及至初春,气温虽稍有回暖之兆,却可能再次遭遇寒潮侵袭,迫使民众再次穿上厚重的冬装。这种现象揭示了寒潮在此时段内的高频出现,提醒人们需密切关注天气预报,做好相应的防范措施。

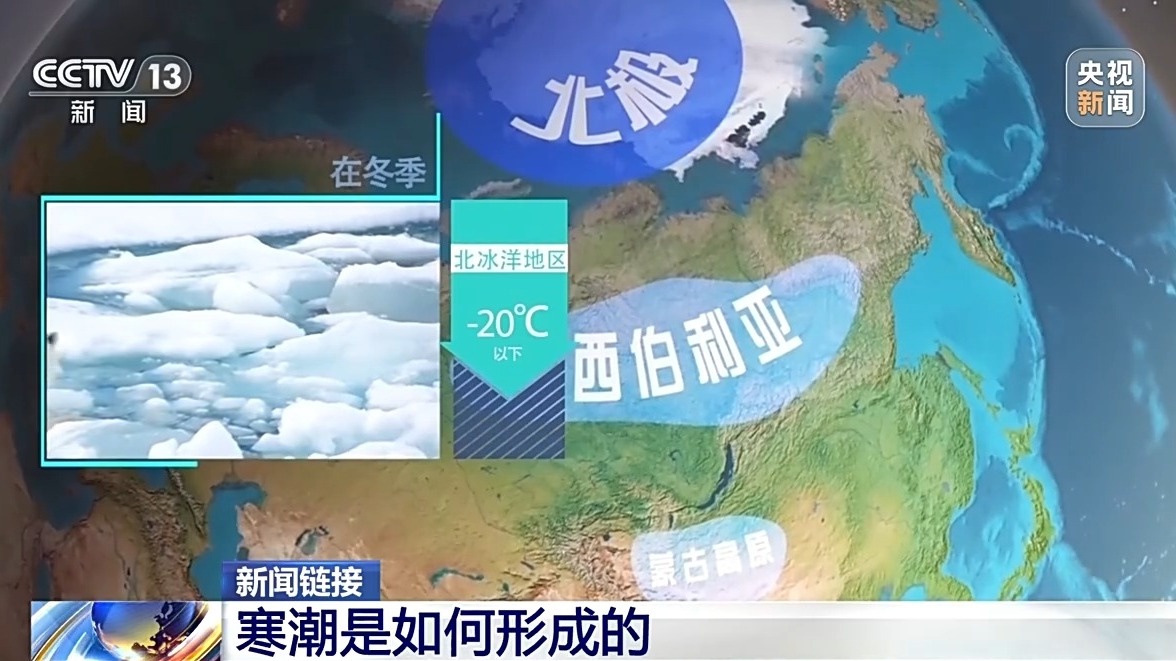

寒潮的形成过程

寒潮的产生是多种地理与气象条件共同影响的结果。地球不同纬度接收到的太阳辐射量存在差异,例如北极和西伯利亚等高纬度地区,冬季时北冰洋地区的气温通常低于零下20摄氏度。在这些地区,大量冷空气汇集,形成了强大的冷高压气团。当大气环流条件适宜时,这些冷高压气团便会向南移动,引发寒潮。经过科学家的长期研究,这一现象与地球大气环流系统的复杂状况紧密相连。

西伯利亚地区被誉为寒潮的主要发源地之一。该地区所拥有的寒冷空气,其强度堪比被压缩的弹簧。一旦大气环流条件适宜,这股寒冷空气便如同弹簧释放能量一般,向南迅速移动。此过程导致途径地区气温骤降、风力增强等天气现象。究其根本,这一现象反映了大气在调节热量分布上的作用,即冷高压气团向气温较高的地区移动,以实现热量的平衡。

寒潮对人群的影响

寒潮降临,对人们的健康产生了显著影响。特别是对于年老体弱、患有心血管疾病或哮喘等对气温变化敏感的群体,需格外警惕。气温的急剧下降会引发人体心血管收缩,加重心脏负担,从而显著提升心血管疾病患者的风险。对于哮喘患者,寒冷天气及空气中可能存在的污染物可能诱发哮喘发作。在寒潮期间,各地医院此类患者的就诊人数通常会有所上升。

家庭中,年轻人通常通过适时增添衣物来有效应对寒潮,适应能力较强。然而,老年人和儿童抵抗力较弱,家属需提供更周到的照料。例如,需保持老人居室的温度适宜,为儿童准备充足的保暖衣物,以降低寒潮对他们健康的潜在危害。

寒潮来袭,道路状况变得尤为复杂。在这样的天气条件下,行人或驾驶者遭遇冰雪覆盖道路的概率显著上升,路面湿滑成为安全隐患。在此期间,交通事故数量明显增多,原因在于车辆在结冰路面上制动距离显著延长,操控性能大幅下降。同时,行人也更容易滑倒受伤。部分城市街道管理部门会及时采取撒盐除冰等措施,尽管如此,风险仍未得到完全消除。

交通部门正遭遇一系列挑战,其中机场可能因降雪导致航班起降受阻。铁路部门需强化线路防冻措施。在部分山区,寒潮可能引发道路结冰,进而封锁道路,影响当地居民的日常出行和物资流通。

寒潮的预防措施

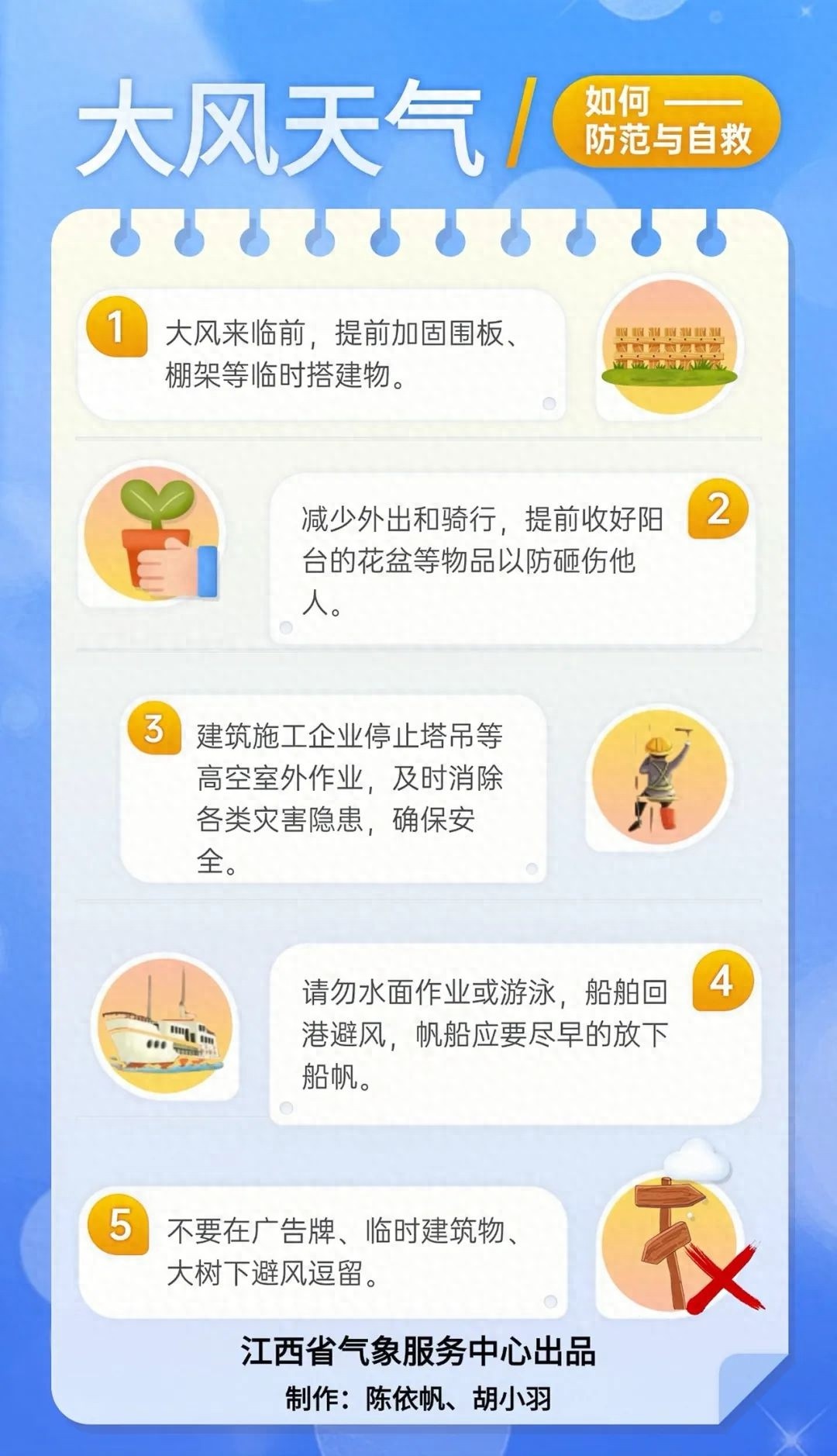

为应对寒潮,采取多种防范措施至关重要。就个人而言,及时增添衣物以保持温暖,预防冻伤是最基本的做法。对于特殊群体,应采取特别防护措施,例如,体弱者应尽量避免外出。在行走或驾驶过程中,应绕行冰雪覆盖的道路。若居住区域易受大风影响,需加固室外物品,如广告牌等。对于使用煤炉取暖的家庭,务必注意通风,以防一氧化碳中毒。

社区可进行寒潮防范宣传,如小区内张贴防范小贴士,向居民普及寒潮危害及应对措施。政府部门应关怀弱势群体,保障其生活必需品供应。请问您已做好应对寒潮的准备了吗?欢迎留言、点赞及转发。