在交通运输行业,货运车辆的超限超载问题一直是威胁道路安全的严重隐患。为加强道路交通安全保障,顺义区公路分局近日完成了2024年普通公路治超专项工程。这一举措无疑是对遏制货运车辆超限运输行为的有力支持。

工程标段划分

本次工程分为两个部分进行。其中第一部分设定了明确的改造任务。在龙尹路至木邵路口南侧,现有的非现场执法设备亟需升级。回溯至2021年,虽然该区域已完成了路面结构的改造,但仅在两条机动车道上部署了非现场执法设备。然而,这一举措导致众多司机选择在非机动车道上行驶以规避检测。这不仅带来了巨大的安全隐患,同时也显著降低了非现场执法的效能。因此,第一部分工程计划在非机动车道增设设备,以完善检测体系。

二标段主要任务是在分局机房安装一套超限超载治理的融合计算系统。目前,分局已设立10个不停车检测点,然而,原有的检测方法存在显著缺陷。该系统主要依赖图像识别和称重设备对货车载重进行监管,但若车辆号牌被遮挡,将难以追踪超限超载车辆,这严重影响了超限超载治理的效果。

改造必要性

龙尹路一标改造段与木邵路口南侧,部分车道仅配备了执法设施。这一设置给了不少司机可乘之机,他们选择驶入非机动车道而非机动车道。2021年该路段改造完成后,由于设备配置不完善,事故风险随之上升,且检测工作存在疏漏。这种状况持续了一段时间,对顺义区超限超载治理工作造成了不利影响。

二标方面,目前分局设立的十个不停车检测点所采用的单一检测模式已无法满足实际需求。一些超限超载车辆通过隐蔽手段遮挡车牌,企图规避监管。根据历史数据,此类规避行为导致检测到的超限超载车辆数量失真,众多超限超载车辆得以逍遥法外,进而使得道路安全状况持续恶化。

融合计算系统功能

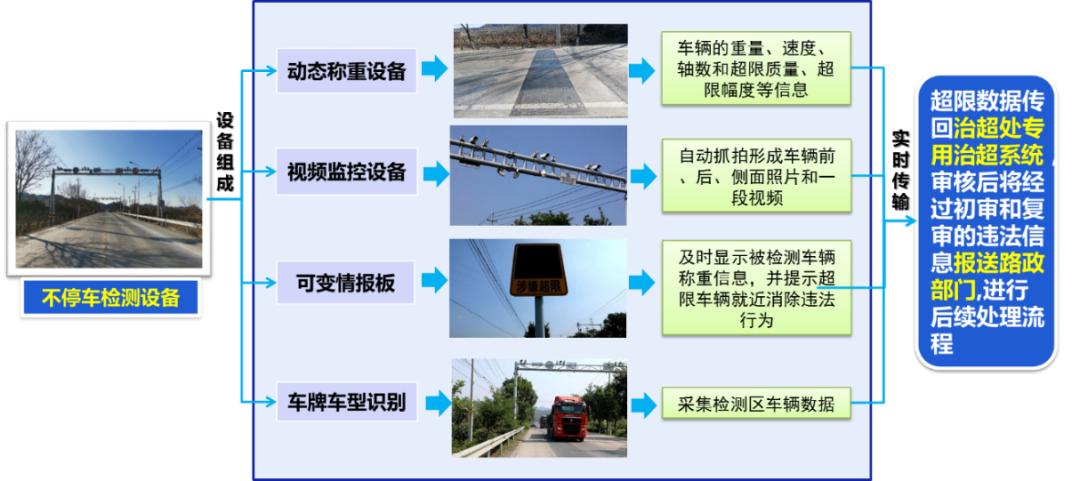

顺义区作为北京市率先建设的示范点,此次所建立的公路货运车辆超限超载不停车检测融合计算系统具有深远影响。该系统整合了多种数据资源,包括但不限于不停车检测点的检测数据、ETC电子收费标签数据、货运车辆的卫星定位信息,以及综合检查站的图像资料和企业登记信息等。基于这些数据,系统构建了大数据计算模型。

此外,该系统还采用了车辆面部识别技术。在道路交通运输的实际应用中,不论车辆是高速行驶还是低速行驶,此技术均能精确地识别车辆信息。该系统成功实现了对车辆的精准识别,尤其对于那些试图遮挡车牌、绕道逃避检查的超限超载车辆,具有显著的遏制效果。

完工后的效益

专项工程竣工后,公路治超非现场执法点位的布局得到了显著改善。过往布局存在缺陷,使得众多超限超载车辆得以绕过检测。如今,此类现象将显著减少。同时,检测精度方面也取得了显著提升,之前因逃避手段导致检测精度较低的问题已得到有效解决。

整体交通治理方面,该工程成功实现了数据驱动的功能。例如,数据能够迅速传输及分析,以便识别异常车辆。这充分展现了科技在超载治理中的应用,助力顺义区交通治理向智能化方向快速进展。此进展预示着道路运输管理正逐步从传统的人工执法向科技执法模式转变。

对道路安全的积极影响

长期存在的超限超载现象对道路安全构成严重威胁,但该工程有望降低这一风险。随着治超工程的持续深入,那些以往可能采取超限超载方式行驶的车辆,在面临严格执法的情况下,将规范其运输行为。此举将减轻道路承受的过重负荷,从而有效减缓道路损坏的速度。

同时,通过更加合理的执法监督,司机的规则遵守度得到提高,道路上的车辆行驶秩序亦得到显著改善。以往因超限超载车辆可能导致的刹车失效、车辆失控等风险得以降低,因此,整体交通安全水平得以有效增强,确保了市民出行的安全。

未来展望

此次治超专项工程顺利完成,成果显著,然而,前方道路漫长。一个关键问题需深入探讨:如何在现有成果之上,进一步增强执行效率,遏制超限超载现象的回潮?伴随交通行业的进步,新型超限超载手段可能浮现。顺义公路分局需持续关注行业动向,不断推进技术革新与制度改进。未来,该分局可能需根据实际应用,扩大检测系统覆盖,或优化数据应用方式。工程完工仅是起点,根本解决超限超载问题仍需不懈努力与探索。我们期待社会各界对此工程给予更多评价、点赞,并分享相关成果信息。