11月下旬,东南沿海多城遭遇海水倒灌异象。尽管未遭遇风暴暴雨,海潮却横行无阻,涌入街巷。低地受灾尤为严重。这一异常景象引发社会广泛关注。究竟何种原因引发此现象?如何预防次生灾害?

海水倒灌多地突发

自18日起,广西北海与广东惠州等沿海区域出现海水倒灌情况。北海市沿海潮位已攀升至1965年以来的次高值。截至19日,广西沿海潮位已高出当地警戒潮位20厘米以上,涠洲岛等地潮位更是刷新了历史最高纪录。但自21日起,各地潮位开始下降,并回落至警戒潮位以下。这种潮位急剧变化对沿海居民的生活产生了显著影响。

海南海口与广东深圳等沿海低洼地区亦未能逃脱灾祸。海水倒灌现象严重打乱了当地生活秩序,众多居民的出行和生活设施受到严重威胁,迫切需要解决由此产生的一系列海水倒灌问题。

波及范围较广

七个省市包括江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南均受到海水倒灌的影响。沿海地带普遍遭受损害,这一现象并非局限于某个特定区域。众多沿海地区同时遭遇海水倒灌,影响范围之广显而易见。

近期,大规模海水倒灌事件较为少见。这一现象对众多地区造成了广泛影响,涵盖了经济、社会和民生等多个领域。沿海地区的众多产业、基础设施以及居民正遭遇海水倒灌所带来的挑战。

多重因素导致

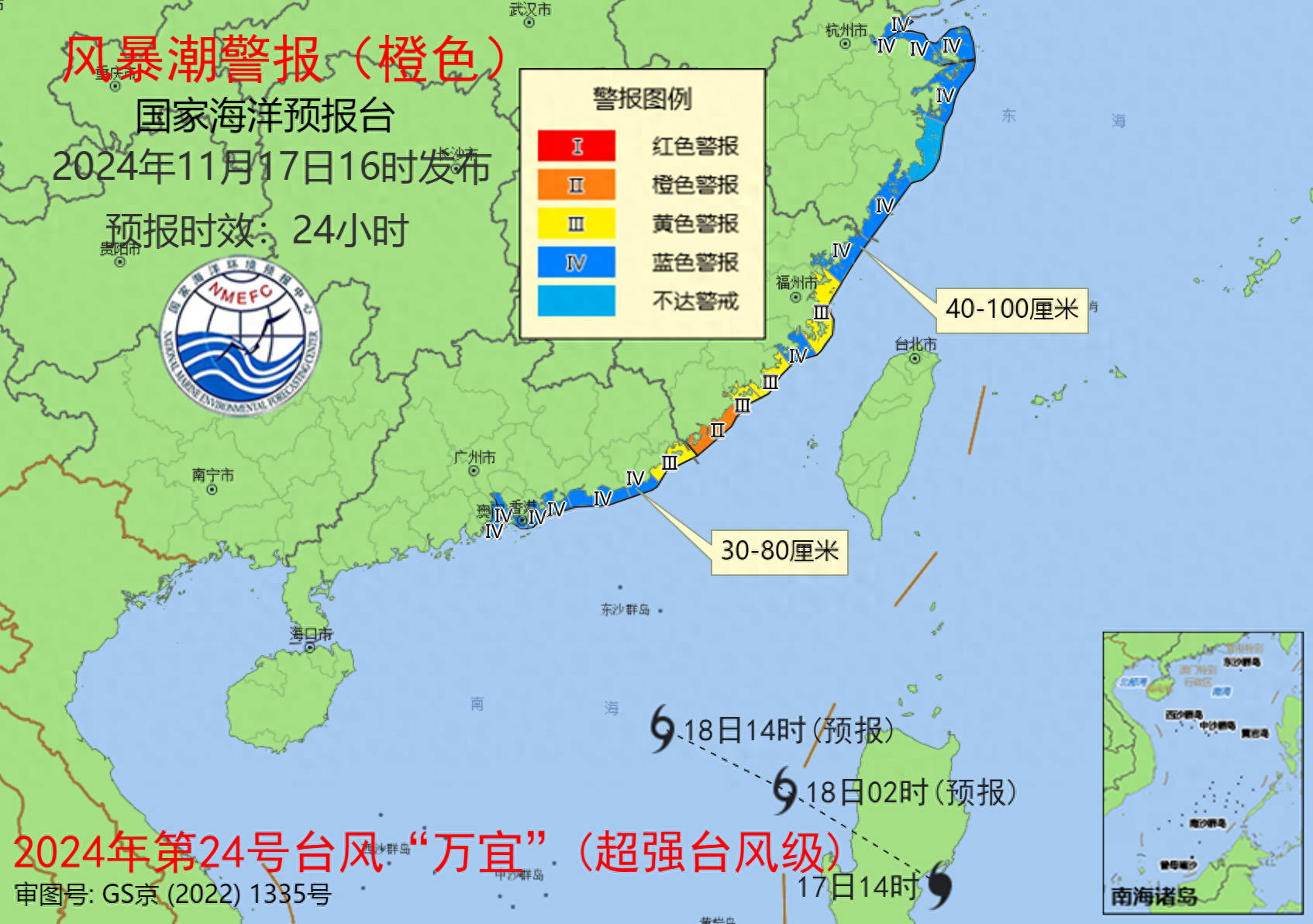

专家强调,该现象的成因并非单一。在众多因素中,秋台风的高频发生尤为关键。特别是在每年的9月至11月,广东沿海地区的海平面往往达到全年最高。特别值得一提的是,2024年11月18日,正值农历十八,这一日还遭遇了天文大潮。

台风“万宜”与南下的冷空气共同作用,广东沿岸地区持续遭受东北风的强烈影响。这一现象导致海水沿岸边堆积,水位因此上升。天文大潮与风暴增水的双重影响,进一步推高了水位。在多重因素共同作用下,异常高水位形成,海水倒灌现象随之不可避免地出现。

灾害次数增多

自10月下旬至11月下旬,我国南北沿海多地遭受海水倒灌影响。今年,沿海地区共遭遇了14次灾害性风暴潮。这一次数是近十年年均次数6.7次的近两倍。这一数据令人震惊,凸显了当前灾害形势的严峻性。

沿海区域遭受灾害性风暴潮的次数不断增加,这一现象使得损失风险也随之增大。鉴于此,沿海地区有必要对这一数据变化给予充分关注,并实施切实有效的应对措施,旨在预防海水倒灌及风暴潮灾害可能带来的进一步危害。

预警体系存在

我国已构建起全面的水灾预警体系,该体系包括国家、海区以及省市三个层级。沿海地带分布着200余个验潮站点,它们的主要职责是监控水位变化。国家海洋预报台在发布预警信息前,会全面评估各种相关因素,并通过召开紧急会议,确保至少提前一天向社会发布预警通告。

尽管预警措施不能直接阻止海水倒灌,然而,它们确实赋予了沿海居民充足的时间进行准备和防范。借助精确的预警信息,相关单位和个人得以提前做好应对海水倒灌的准备。

防范次生灾害

专家指出,这一情况尤为紧要,特别是在天文大潮期间。企事业单位和公众应高度警惕海水倒灌可能导致的电力设施损害及其他次生灾害。一旦电力设施遭受损害,将严重影响到该地区的生产与日常生活。

沿海地区低洼地带在防御工作中扮演着核心角色,电力设施与基础设施需采取切实有效的保护措施。请问贵地区是否已就海水倒灌可能诱发的次生灾害制定了防御策略?敬请点赞、分享本文,并在评论区展开讨论。