这部作品讲述了一个充满温情与感动的感人故事,其中一段历时64年的寻亲之旅圆满画上了句号。在多年分离之后,亲人得以重逢,他们的相聚充满了无尽的思念和感激。这段故事背后的情感,深深打动了每一个人的心。

失散多年终重逢

11月16日,江苏南京溧水区洪蓝街道发生了一则令人动容的故事。村民杭巧云在一面鲜红的横幅下,与已分离64年的弟弟扎拉嘎木吉重逢。杭巧云自小失去母亲,其父为寻找弟弟而遭遇不幸离世。在此刻,行动受限的扎拉嘎木吉从轮椅上站立起来,与泪流满面的姐姐紧紧相拥,这一幕既让人感到心酸,也充满了温情。

扎拉嘎木吉之所以回归,是因为他对亲人有着深深的眷恋。他内心深处,对家乡亲人的思念从未停歇。这一情感,在姐姐杭巧云远远看见弟弟时泪流满面的情景中得以体现。姐姐对弟弟的思念,同样深沉且难以忘怀。

寻亲之路的努力

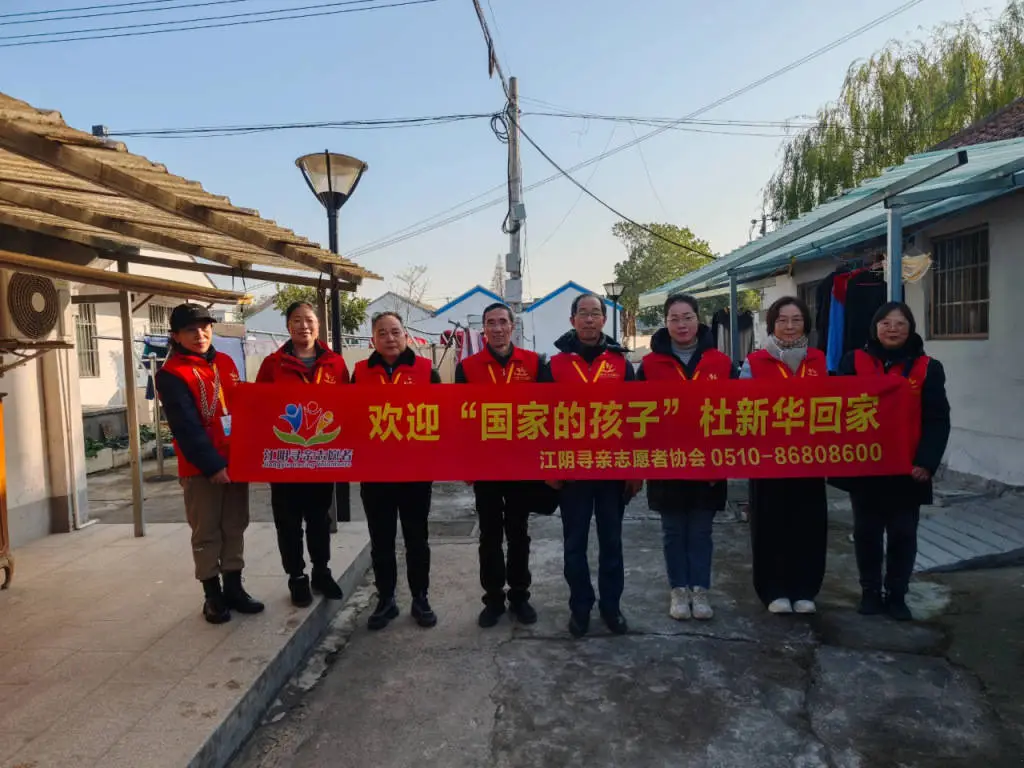

扎拉嘎木吉寻亲成功,这一成果离不开众人的齐心协力。自2018年四子王旗“国家的孩子”聚会唤起了他强烈的寻亲愿望,公安民警与江苏寻亲志愿者团队迅速响应,展开行动。他们借助日趋完善和健全的DNA数据库,在公安部“团圆行动”的助力下,运用DNA比对技术,成功验证了亲缘关系。这场跨越1500公里的寻亲之旅,在多方的共同努力下,最终圆满落幕。

寻亲活动非同小可,公安民警及志愿者们的付出实难估算。他们持续搜集资料,历经繁复的比对流程,在寻亲工作的背后默默忍受着艰难。

情感真挚的相赠

扎拉嘎木吉与姐姐的相会,满载着感动的情绪。在家中,他特地给姐姐佩戴了一枚源自内蒙古的定制手镯。这枚手镯,不仅承载着一份心意,更映射出他在内蒙古生活的点点滴滴。姐姐杭巧云目睹弟弟生活的幸福,心中充满喜悦。她表达出强烈的愿望,希望能够亲自前往内蒙古一探究竟。

显而易见,随着时间的推移和空间的分隔,姐弟间的情感并未消退。重逢之际,他们各自以独特的方式表达着对对方的思念和深情。这些看似微不足道的举动,实则承载着深厚的亲情。

都贵玛老人的关爱

都贵玛老人在扎拉嘎木吉的故事中扮演了极其关键的角色。1960年代初,这位年仅19岁的女性承担起了养育28名“国家孩子”的重任,其中扎拉嘎木吉是这群孩子中的末尾一人。11月20日,扎拉嘎木吉重返四子王旗,拜访了都贵玛老人,并向她传递了寻找亲人的好消息,老人的脸上露出了幸福的笑容。

都贵玛老人向扎拉嘎木吉赠予了1000元红包,以此表达她的美好祝愿。她视扎拉嘎木吉如亲生子女,无微不至地关怀与抚养。她的无私奉献,赢得了人们的深深敬意。正是由于她的慷慨援助,扎拉嘎木吉在内蒙古拥有了温馨的家园,健康成长。

感恩的回礼

11月20日,扎拉嘎木吉向都贵玛老人赠送了南京亲友精心准备的特产。这些礼物虽不重,却蕴含着深厚的情感。在探望老人的时刻,老人感动得泪流满面。在扎拉嘎木吉看来,老人宛如恩人。他的举动,既是对老人多年关爱与养育的感激,也是对超越地域与民族界限的感恩之情的显现。

这种感恩之情凸显了他们之间紧密的情感联系。在老年时期,他们精心照料扎拉嘎木吉,而扎拉嘎木吉成年后对长辈的感激,无不显示出深厚的情感。

历史中的大爱的延续

20世纪50年代末至60年代初,“三千孤儿入内蒙”的故事被传为美谈。众多被称作“国家的孩子”的孤儿在内蒙古民众的关爱中健康成长。当时,像都贵玛这样无私奉献的人并不罕见。如今,这些“国家的孩子”已步入老年,他们渴望追溯自己的根源。他们的经历充分体现了民族间深厚的情感。

2019年,都贵玛老人被授予“人民楷模”这一国家级荣誉,她成为了那个时代杰出奉献者的杰出代表。这群被誉为“国家之子”的人们,在新时代中持续传承并发扬光大这种民族的大爱精神。

令人深思的是,究竟还有多少类似感人的寻亲故事正在不断上演?我们期待广大读者能够为这则充满温情的佳话点赞,并积极传播。