大同的历史长河中,典当行的发展轨迹独具特色。始于宋代,历经明清两代,其逐渐繁荣。然而,在其发展过程中,一些不合理的规章制度对普通民众产生了负面影响。这些现象背后,蕴藏着大量值得深入探究的信息。

大同典当行的宋代起源

宋代时期,大同的典当业经历了从兼营到专营的演变,标志着行业发展的起点。受地域商业发展态势的驱动,大同地区的典当行逐步从繁杂的经营模式中分离出来,形成了独立的行业体系。这一转变并非一蹴而就,而是在社会经济持续进步及多种因素共同作用下逐步推进的。历史记载显示,这一阶段的典当业发展为后续的繁荣打下了坚实的基础。

随着发展进入特定阶段,典当业逐渐确立了自身的行业规范与行会组织,这些规范和行会组织对典当业的运作进行了规范化。例如,在物品估值、利率设定等方面,可能已经形成了一套初步的体系。这一体系对于当时尚处于起步阶段的典当业而言,有助于维护从业者和当户双方的权益。

明朝中叶的显著变化

自明代中期以来,大同典当行在多个关键领域经历了显著变革。在数量上,典当行的数目可能显著增加,这反映出在当时的商业氛围中,从业者对典当行的增长潜力有了深刻认识,因此争相加入。此外,资本规模也可能有所扩张,这可能与经济的增长有关,使得更多的流动资金得以投入到典当业中。

在种类与业务领域,均有显著进步。典当物品的种类有望变得更加多样化,不再仅限于之前的几种。业务上,已出现细致的划分或拓展,为当户及典当行双方带来了更多选择与机遇。

清代的鼎立格局形成

清代时期,大同城内的典当业迅猛发展,民当、官当、皇当三者形成了稳固的三角格局。这一现象反映出,典当业在多样化的资本结构和市场需求中呈现出分层化特征。当时社会阶层差异显著,各阶层对典当业的需求和影响各异。比如,民当主要服务于普通民众,官当依托官府背景,便于处理与官府相关人员或事务相关的典当业务,而皇当则可能与皇家资产等相关事务紧密相连。

民间流传着“致富之道,开当铺”的说法,这一谚语足以说明在那时,典当业被视为一项备受推崇的商业投资选择。这也从侧面揭示了当时典当业可能拥有相当可观的利润空间。

大同的有名当铺案例

光绪年间,胡光墉这位知名大买办商人在大同设立了“墉升当”的分号。该当铺在当时颇具知名度。其特色鲜明,如门脸处显著悬挂的“当”字牌匾,远观即能辨识;柜台高耸,当户与伙计间的交易过程也颇具特色。这一切无不映射出当时当铺的经营风貌。高柜台的设计,一方面可能是为了营造威严氛围,另一方面也是对各类典当物品实施保护的有效手段。

典当事务的处理流程颇具特色。在接受当物后,伙计需耗时较久方予回应。对于无价值的当物,处理速度极快,并伴随轻蔑的言辞。这一现象反映出,在当时的背景下,当铺对利润的追求较为直接,从业者可能对当户持有一种优越心态。

当铺学徒的严格约束

昔日当铺学徒需满足诸多特定条件,如掌握仅内部人员能辨识的“当字”、熟练使用行话以及辨别货物真伪等技艺。学成后,他们似乎一生都将局限于当铺店伙的岗位。这一职业不仅专业性强,而且封闭性高。学徒制度的设立或许旨在维护当铺的专业性,然而,它同时也限制了学徒的职业发展道路。

在严格的限制下,学徒们可选择的职业范围极为有限。他们必须投入大量时间去掌握这些独特的技艺和知识,而这些技艺在典当行之外的应用价值并不高。这一现象与现代多样化的职业培训体系以及广阔的职业发展道路形成了显著的反差。

旧时典当的陋规

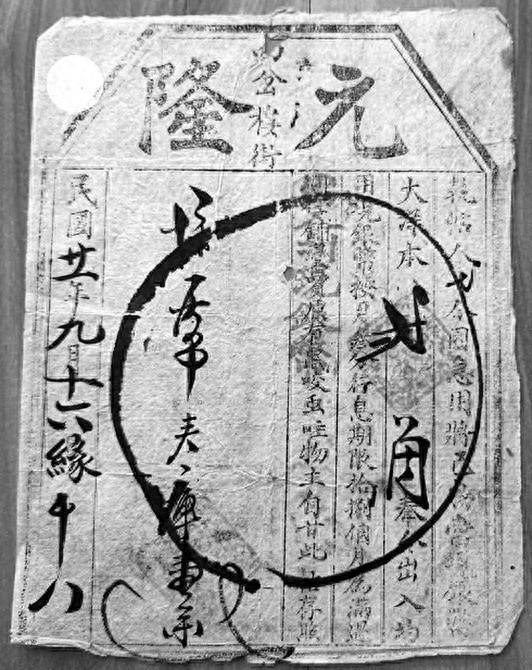

大同地区旧时的典当行存在诸多不合理规定,其中一项是在评估当物品价值时,不论物品新旧,均统一标注为“破旧”。此做法旨在降低物品估值,进而提升典当行的盈利空间,同时也能有效避免在物品存放期间因损耗导致的当户纠纷。

议价过程中亦存在策略。若物品议价未能达成共识,伙计会在物品上留下标记,以示同行。这一做法表明,当时典当行之间可能存在某种默契或潜规则。这种状况对当户而言极为不公,导致他们在议价时处于极大的劣势。

典当行的旧有规矩对民众影响深远,导致他们在非迫不得已的情况下,很少踏足当铺。即便不得已而为之,也会因种种原因而行为隐秘。如今,我们得以通过昔日当事人的回忆,窥见这些过往。这引发了我们对于现代商业发展中监管缺失可能导致的类似不公平现象的深思。如何实现有效的市场监管,值得我们探讨。欢迎各位留言、点赞并分享这篇文章。