退休后,多数人倾向于休闲或投身于轻松的娱乐活动,但谭余志却选择了充满挑战的职业道路。他耗时多年,从众多唐诗、宋词、元曲中精心挑选了300篇佳作,并将其翻译成德语。这一壮举不仅吸引了众多目光,同时也引发了人们对他在翻译过程中所遭遇的种种困难的广泛关注。

退休后的执着选择

谭余志在退休之际,肩负着传承古典诗词文化的重任。2020年,他完成了初稿,此后数年,他始终致力于此编译工作。他深知国际文化交流需要双向交流,而不仅仅是单向输入。鉴于德国作品在我国大量引进,谭余志立志填补我国古诗词德译的空白。这一决定,既源于他个人的经历,也基于他对文化交流现状的深刻洞察。

谭余志舍弃了悠闲的退休生活,怀揣着使命感,执着于翻译事业。他不顾年龄增长带来的诸多不便,心中始终怀揣着传播中国古典诗词文化的愿景,全身心投入到漫长且充满挑战的编译工作中。

辛苦的编译过程

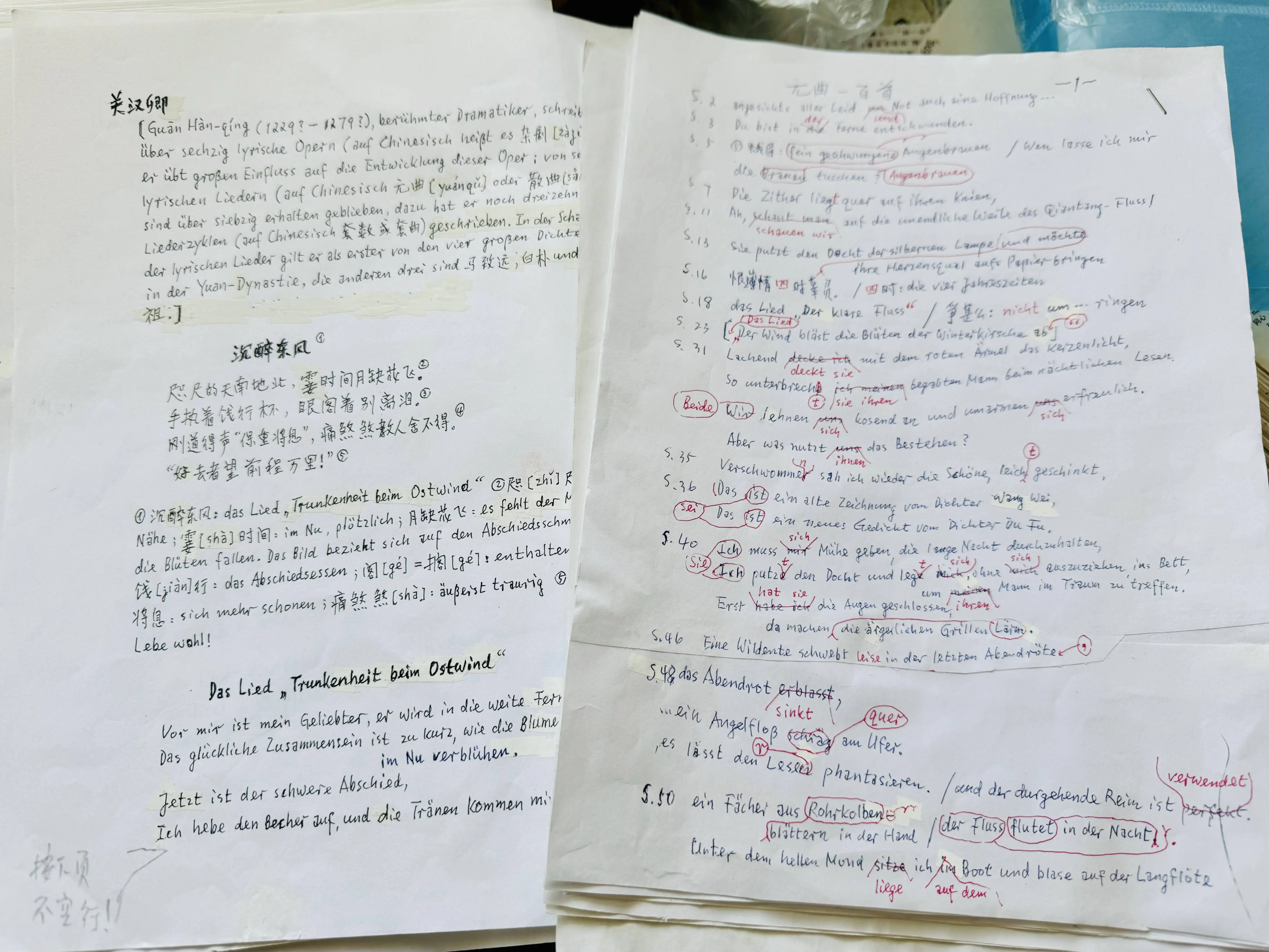

编译工作面临巨大挑战,我国古诗词蕴含着深厚的文化内涵。谭余志指出,在翻译过程中,将诗词的意境准确传达已属不易,而要重现其韵律则更为艰难。需先精心挑选易于理解和翻译的篇目,从唐诗、宋词、元曲中各选取约一百首。鉴于古诗词数量庞大,筛选过程颇具难度。

古代诗词库中收录了众多作品,要从中挑选出三百首合适的诗篇,难度堪比大海捞针。每一首诗都蕴含着独特的意境,用德语精准传达其内涵实属不易。许多汉学家因此望而却步,而谭余志却迎难而上,在词句转换过程中细致推敲。

独特的翻译方式

谭余志在克服重重挑战的过程中,采纳了注释与直译相结合的翻译策略。他力求在注释中精确地揭示诗词的深层含义,避免个人理解对译文的影响。此翻译方法不仅最大限度地保留了诗词的原始意义,而且向读者传递了诗词背后的故事和内容。

此方法或许并非极致之选,然而谭余志在探索过程中已将其视为适宜之策。翻译期间,他细致考量意境与韵律等要素,未随意依循个人偏好解读诗词,而是力求忠实地再现原文内容。

背后的支持力量

虞龙发,谭余志的朋友,分享了他们之间的交往经历。他对谭余志老师的追求与毅力表示敬佩,家中交流中我们也见证了其背后的支持力量。尽管在德语作品的读者群体中,谭余志的名字可能并不广为人知,但他周围人对他的工作所表现出的尊重与敬仰,正是他不断前行的动力。

谭余志在编译工作中,得益于身边友人的精神支持,感受到了较少的孤独。尽管他的工作价值在许多人眼中并不易理解,但这些无声的支持却如同强大的力量,使他得以在书桌前逐步完成这部著作。

译著的难得可贵

魏茂平教授对这部译著的“可贵”给予了直言。鉴于诗歌翻译的艰巨性,目前尚无大规模由我国译者翻译成德语的中国古典诗词集问世。谭老专注于德语翻译,这种专注度在德语界乃至全球各语种中均属罕见。

翻译诗歌是一项需耗尽一生精力去深入研究和领悟的技艺,谭余志却以极大的耐心,在这个成果不易显现的领域中稳扎稳打。他的执着不仅是对个人内心的满足,同时也为古典诗词开辟了通向世界的另一条途径。

作品的出版意义

上海三联书店出版了谭余志翻译的《中华经典古诗词三百首—德语译注本》。这部作品凝聚了他的心血,同时也是文化交流的重要成果。该书让德国读者得以以全新的视角和语言,领略中国古典诗词的魅力。

译著的问世为众多德语读者提供了接触地道中国古典诗词文化的机会。此举对于推动文化交流、助力中国文化在世界文化版图上占有一席之地具有重要意义。读者朋友们,您认为这部译著在文化交流领域将产生怎样的深远影响?期待您积极参与评论、点赞并分享这篇文章。