今年八月,国家文物局授权,北京市考古研究院与海淀区圆明园管理处共同启动了对文源阁遗址的局部考古挖掘工作,这一行动受到了广泛关注。文源阁作为《四库全书》等珍贵典籍的存放地,其遗迹的探索具有重要的历史价值。此次发掘揭示了众多新发现,并解开了许多历史之谜。

发掘工作获批开展

今年八月,国家文物局正式批准了对圆明园西北部文源阁遗址的考古发掘工作。此举旨在挖掘文源阁的历史价值,该遗址曾是四达亭,于1775年改建为文源阁,成为以皇家藏书楼为核心的园林景观。此次考古活动由北京市考古研究院与海淀区圆明园管理处联合实施,标志着对历史文化探索的重大进展。北京市及海淀区对此次考古发掘的大力支持与推动,对于全面展示文源阁的完整形象具有极其重要的意义。

其原址所经历的演变成为研究焦点,历经从四达亭至文源阁的变迁,该地见证了乾隆时期的建筑进步与皇家园林布局思想的演变。遗址坐落于圆明园西北部,这一位置凸显了其在圆明园整体布局中的特定文化或功能定位。对遗址的发掘有助于我们更深入地理解圆明园的规划思路。

多种遗迹新发现

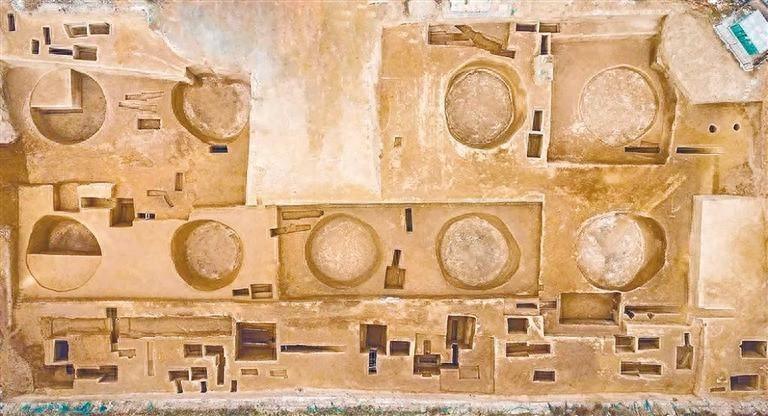

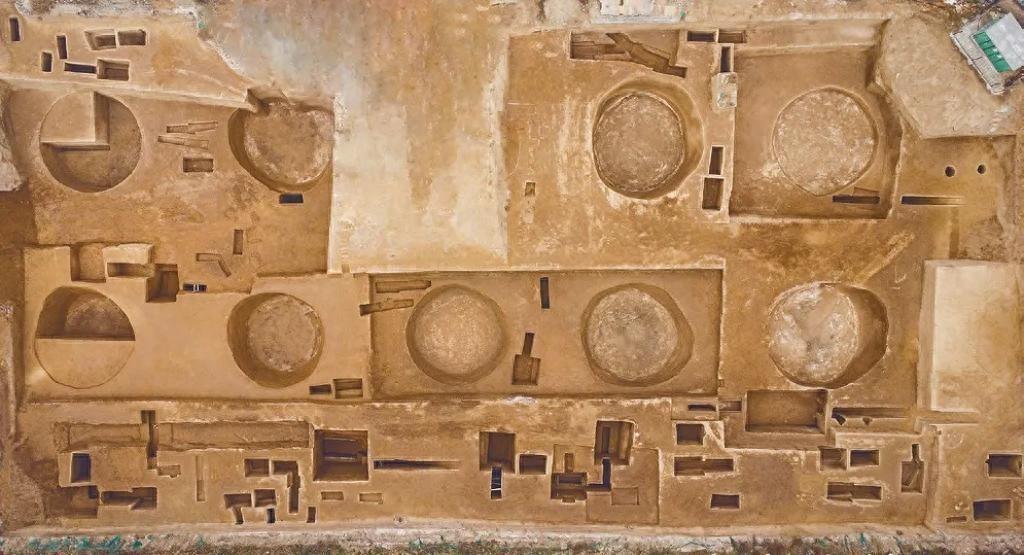

文源阁遗址经过考古发掘,揭示了众多遗迹。宫门、御路、河道、供排水设施、蹬道等遗迹相继被发现,其中不乏首次露面的新发现。这些遗迹的出土,使得我们对当时建筑的整体布局有了更为直观的认识。

宫门的发现有助于明确该区域的入口位置。同时,御路的发现为探究当时皇家交通路线的布局提供了实物证据。这些遗迹不仅展现了当时的建筑布局,还映射出皇家建筑工程的技艺水平。在历史长河中,这些遗迹见证了建筑技术的先进程度,对当代的建筑研究具有极高的借鉴意义。

建筑位置的明确

此次考古发掘取得了显著成果,其中之一便是确定了众多建筑的确切位置,如宫门、藏书阁、碑亭、月台、趣亭、围墙等。这些位置的明确,有助于我们更好地想象和复原文源阁整个建筑群。

以藏书阁为例,若无法精确掌握其位置,则难以明确其在园林中的具体位置。碑亭等建筑的位置确定,亦是对当时园林景观布局设计的关键解读。此类布局反映了当时的皇家文化审美及功能需求,而选择此位置布局,亦可见当时皇家对知识存储空间的重视程度。

建筑谜题被揭开

在“文源阁记”碑亭基址的挖掘工作中,亮点颇多。挖掘团队揭露了一处剖面,成功解开了建筑建造之谜。基址的发现揭示了文源阁在建造过程中对皇家建筑标准的极致追求。

地基状况直接揭示了当时建筑技术的水平,同时也体现了工匠在施工过程中所付出的辛勤与成本。文源阁作为一栋兼具园林与收藏功能的建筑,其构建必然拥有独特的技术要求。而这剖面图,宛如一扇开启通往那个时代建筑技术深处的门户。

供排水设施完备

考古发掘工作首次揭示了一整套完整的供水和排水系统。尽管历史文献中可能有所提及,但此次实地发现实物无疑为相关资料提供了最直接的证据。

文源阁的防火需求决定了其供排水设施的独特性。作为木结构建筑,且藏书众多,其设计之初便已融入防火元素。南侧围墙设有三条排水沟,南墙底部设有水漏;院外河流通过涵洞引入水源,多余之水则通过地漏排出。这一供排水体系充分展现了古代建筑在消防方面的智慧。

道路与文物出土

地下的建筑基址研究价值显著,同时,原始地面道路亦得以重现。工作人员深入挖掘,向下挖掘约半米,成功揭露了原始路面。此外,还发现了之前图示材料中未曾出现的“人”字形岔路等新结构。

发掘工作中伴随着文物出土活动。粉彩瓷片、青花瓷片以及琉璃建筑构件等文物的搜集,同样构成了不容忽视的成果。特别是琉璃构件,对于探究文源阁的建筑结构和当时艺术风格,具有不可替代的价值。这些出土文物未来将丰富文源阁的历史研究资料。或许,其中藏有尚未发现的文字或图案等特殊标识,有待我们去发掘。欢迎您分享见解,点赞并留言交流。