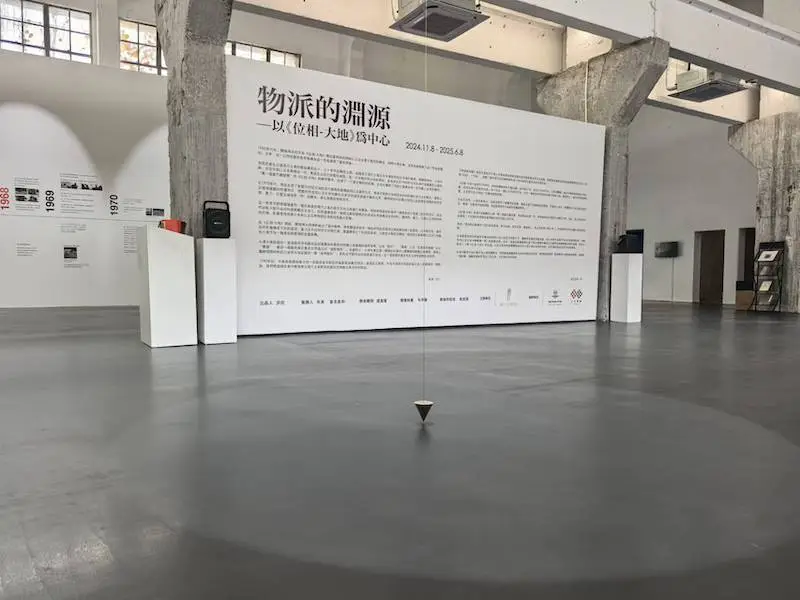

关根伸夫的《位相·大地》作为物派艺术的起源之作,在展览中尤为引人注目,成为展览的一大亮点。该作品标志着日本艺术家在长期追随西方现代主义之后,开始努力探索属于自己的艺术道路,并取得了显著的成果。此次展览充分展现了日本艺术家在艺术探索上的努力,值得关注。

展览核心作品聚焦

展览集中展示了关根伸夫的《位相·大地》。该作品在特定时间完成,呈现了在拓扑几何学空间观念指导下,从挖掘大地土壤到地球翻转这一过程中的中间阶段概念。作品通过独特的巨型圆柱形土块和洞穴,为观众带来了强烈的视觉和身体体验。与此同时,小清水渐作为物派的核心艺术家,其早期作品也是展览的核心展示。此外,如《位相·水》等作品的再次展出,也彰显了它们各自的艺术价值。

展出的每一件作品都蕴含着艺术家深刻的思考。以《位相·水》为例,该作品早在1969年便问世,关根伸夫当时便对其进行了深入思考。尽管“水”以特定形式呈现,展现出其美妙,但当代艺术所追求的意义并未在作品中明确体现。

《空相·切石头》的独特性

《空相·切石头》系1971年创作。该作品巧妙地将石头与不锈钢板融合,展现出独特的艺术创意。它具备将外部风景映射至石头顶面的功能。在展览会上,此作品的展示吸引了大量观众的注意。

在回顾《位相·大地》的创作过程时,小清水渐谈到了当时内心的迷茫。他们手持铁锹进行挖掘,身上沾满了泥土,却对所做的事情感到困惑。与此同时,《空相·切石头》展现了他们在那个时期艺术创作中的探索精神。这种探索对于深入理解物派艺术的发展历程具有重要意义。

《垂线》的艺术概念

《垂线》这一作品诞生于1969年,被视为其代表作之一。该作品通过三米长的琴弦悬挂黄铜砝码,将“垂直”这一概念以直观的具象形式呈现。由这条垂直线所构成的场域,蕴含着独特的象征意义。

这一概念促使人们深入思考作品表面与深层内涵、物体尖锐边缘等之间的关联,并被界定为一种位于艺术与非艺术领域边缘的“边际艺术”。该概念的提出,不仅拓展了艺术边界的传统定义,而且使观众能够以全新的视角去探索和领会艺术的本质。

小清水渐的创作风格

小清水渐的创作领域涵盖“劈石”、“铁板”等多样题材。在他的作品中,对创作材料的加工并非核心关注。此外,部分作品融入木料加工元素,这些作品常常处于艺术品与普通物体之间的模糊界限。

他强调一种类似于禅宗心识触发的随机主义机制,这一过程艺术在事先不设定具体结果的同时,追求一种反常规性的陌生化效果。例如,《纸》这一作品,通过将巨石置于纸袋之中,成功营造出一种超越日常经验的超常感受。

展览呈现方式

主办方在展览现场采用了将当年所摄照片放大至几乎相同尺寸的方法进行展示。这一举措旨在使观众获得仿佛置身现场的真实体验。通过这种方式,观众能够更深入地领会创作时的情境以及作品所蕴含的故事。

小清水渐指出,此次展览作品数量之巨,对他个人而言,乃前所未有之挑战。然而,这也使得观众得以享受到一场更为全面且深入的物派艺术视觉盛宴。

对中国艺术的影响

中日艺术交流的深入推动了“物派”对空间的重视,这一理念为中国当代艺术创作注入了新的空间感知。本次展览有望标志着对“物派”研究的一次深入且严谨的探索。这种影响预计将在我国当代艺术发展的历程中逐步显现,并可能激发出众多融合中国文化与“物派”思想的新艺术形式。

在此,我们期待广大读者深入思考:物派艺术理念是否能够彻底融入我国当代艺术创作的中心地位。我们热切欢迎各位发表评论、点赞以及分享这篇文章。