秋冬季节,冷空气南下的现象频繁成为公众关注的焦点,尤其是那些来自西伯利亚的强冷空气。寒潮,作为冷空气的一种极端表现形式,更是引起了公众的极大关注。这一现象背后蕴含着丰富的科学知识,亟待我们进行深入的研究与探讨。

西伯利亚冷空气源地

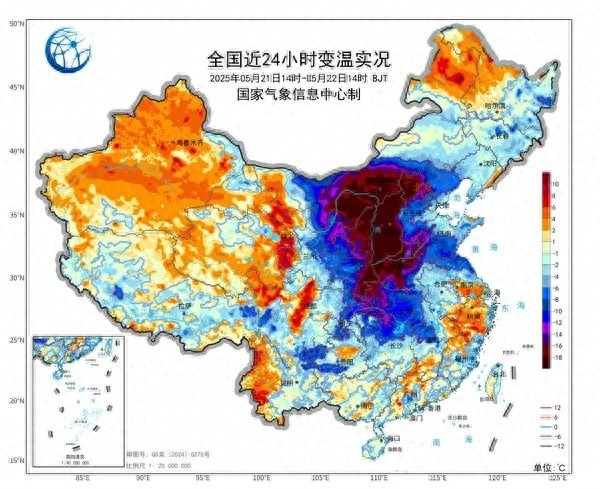

我国冷空气的来源主要集中于西伯利亚和蒙古地区,这两个区域不仅是冷空气南下的关键路径,而且自身也构成了重要的冷源。当外来冷空气在这两地区汇集,便形成了强大的冷气团,随后这些气团会向南扩散,进而对我国气候产生影响。这些区域包括北极气团在内的欧亚大陆北部及其他地区的冷气团,都有可能在此积聚能量。近期,我国多地气温显著降低,民众已明显感受到冷空气的侵袭。鉴于此,西伯利亚作为冷空气源地的相关性值得我们高度关注。

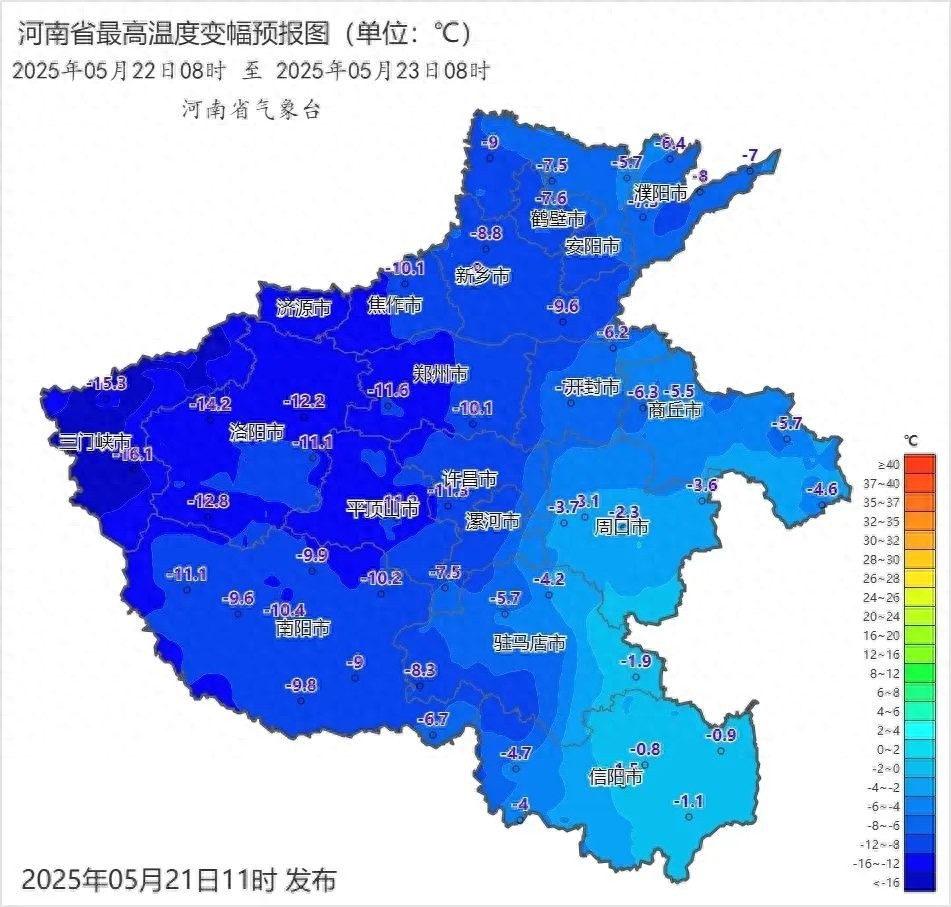

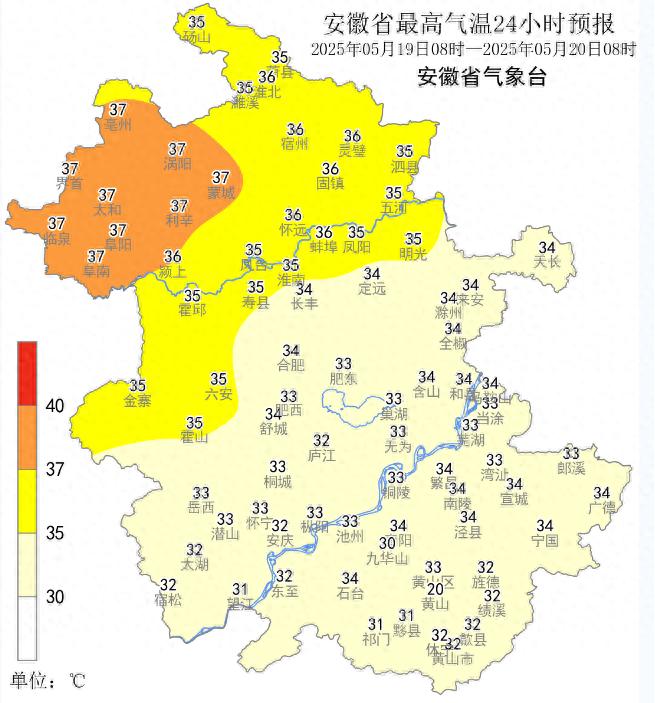

冷空气等级的划分标准明确且具体。依据我国国家标准,冷空气的强度分为五个不同等级。在48小时内,弱冷空气的降温幅度不会超过6摄氏度,而中等强度冷空气的降温幅度介于6至8摄氏度。这一清晰的划分有助于提升气象预报的精确度,并增强公众对天气变化的了解。在天气预报中,预报员会依据这些标准进行精确的播报。例如,市民通过了解降温幅度,可以大致判断出寒冷程度,进而提前采取相应的防护措施,比如调整着装等日常防护行为。

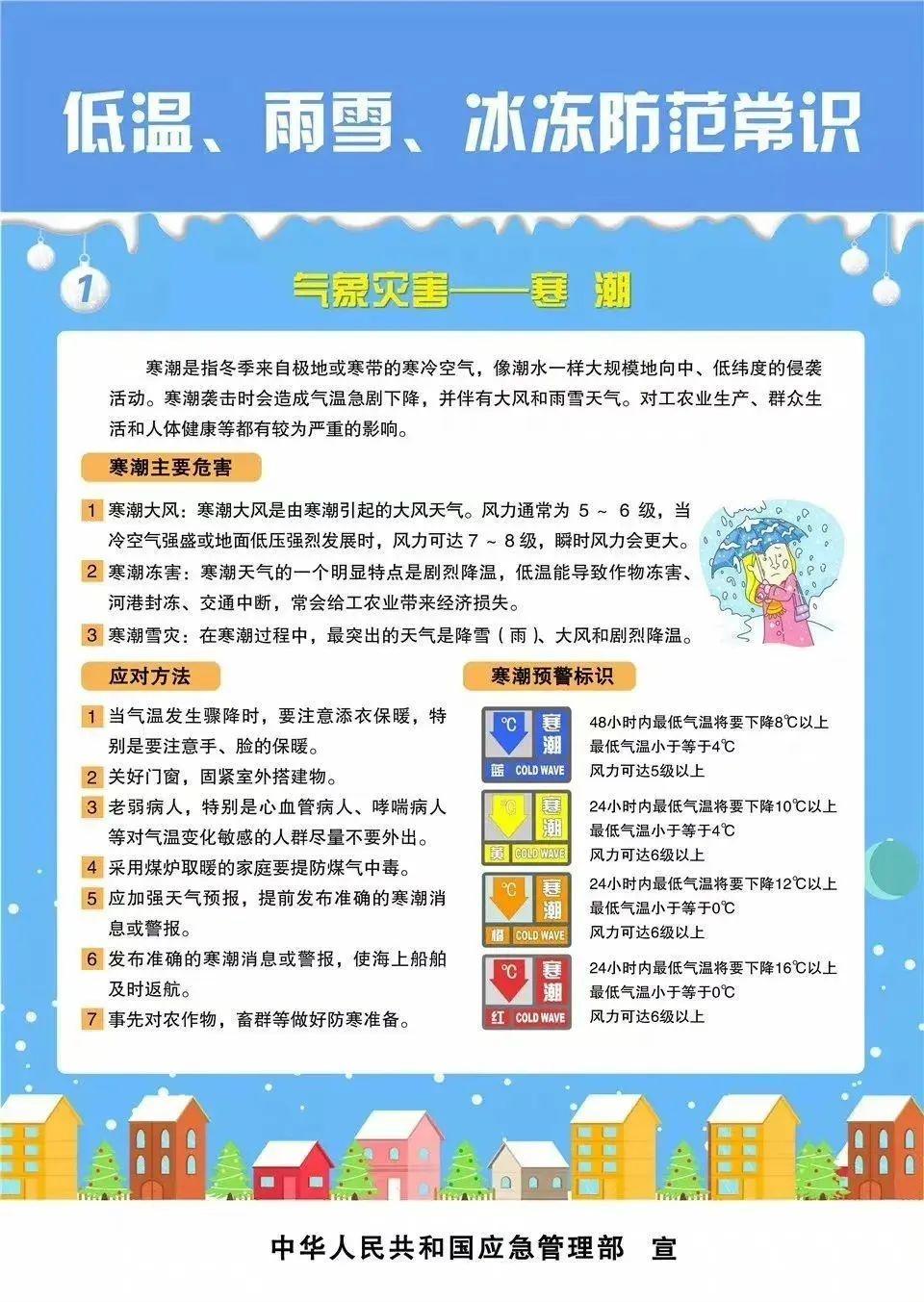

寒潮的判定标准

寒潮是冷空气等级中最强烈的类型。以最低级别的寒潮蓝色预警为例,其触发条件是48小时内气温降幅需达到或超过8摄氏度,且气温需降至4摄氏度以下。除此之外,寒潮预警还有更高等级。在寒潮红色预警信号发布时,24小时内气温降幅需超过16摄氏度,且气温需降至0摄氏度或更低。寒潮到来时,其影响显著,不仅气温骤降,还可能伴随强风等恶劣天气现象。

寒潮的等级不尽相同,其带来的影响也各有差异。尤其是强寒潮和特强寒潮,它们的影响范围往往更广,降温幅度较大,对人们的日常生活和城市的正常运行造成了严重挑战。以户外作业为例,常常被迫暂时停止,而交通出行也遭遇了极大的困难。

拉尼娜与冷冬的关联

今年拉尼娜现象引起了广泛的关注,多数人认为它的出现预示着即将到来的冬季将会寒冷。但实际情况并非完全如此。数据显示,拉尼娜现象发生后,我国冬季偏冷的概率确实有所上升。然而,我国冬季的气温变化与东亚冬季风的强度、北极海冰的分布以及欧亚地区的积雪状况等多重因素密切相关。尽管世界气象组织在9月份就预测拉尼娜现象将在秋季重现,但今年的拉尼娜现象可能较为轻微,其对冬季气温的具体影响还在持续观察中。

面对错综复杂的关联性,专家们通常难以精确预判冬季气温的走势。民众有时会根据个人经验或某些预测,对拉尼娜现象可能带来的影响进行过度解读。实际上,冬季气温的变化是由多种因素共同作用所决定的。

寒潮的防范措施

近期,我国可能遭受寒潮侵袭。国家气候中心预测,我国冬季可能面临显著的降温和大雪等恶劣天气。为此,交通部门需预先制定低温、大雪和大风灾害风险应对预案。相关地区也已做好全面准备。例如,设备除冰、道路除雪等维护维修工作将依据灾害监测预警信息及时启动。在即将到来的可能寒潮天气中,这些措施将有助于减轻灾害损失,确保民众生活不受影响。

在寒潮来袭之际,公众亦需重视个人防护措施,诸如增添保暖服装及储备必要的生活物资。同时,社区以及居委会等基层组织应采取多种方式,向公众广泛传播有关寒潮防范的常识及相关信息。

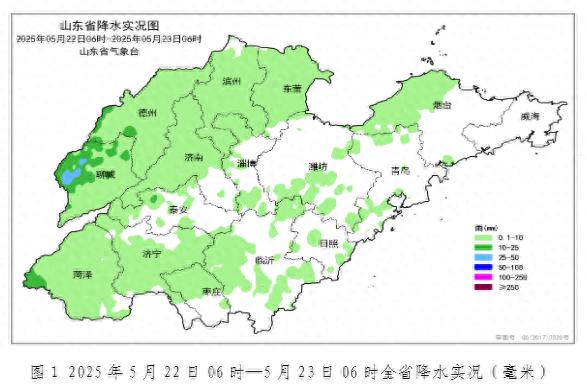

当下天气实例

预计本市明天天气将由阴转晴,最高气温将达到18摄氏度,最低气温为8摄氏度,并伴有微风。这一天气变化反映出当前气温适宜,同时也暗示着短期内不会出现大规模的寒潮。据此,公众在日常生活中应做好相应安排,以避免因天气突变可能引起的身体不适或生活秩序的混乱。

寒潮及冷空气可能即将降临,请问在采取的预防措施方面,是否还有遗漏之处?期待广大读者积极留言分享,同时,欢迎对本文进行点赞与转发。