11月8日,国家文物局传来喜讯,意大利将56件中国文物艺术品悉数归还,标志着中意两国文化交流取得显著成效。文物艺术品流失海外,其回归时刻牵动着人们的心弦,这一事件充分体现了两国在文物保护等多个领域的积极互动和不懈努力。

文物返还的背景

中意两国基于防止文物非法跨境的双边协议进行合作。2022年10月,意大利文物宪兵公布了三件疑似中国文物的信息。到了2024年4月,这一数字增至53件。国家文物局依据专家鉴定和法律分析,形成了鉴定意见及法律依据报告,并通过外交途径提出了返还请求。意大利方面最终决定将这些文物返还。这一流程充分展现了双方在处理此类事务时的严谨态度和慎重考量。截至2024年11月,共有48批次、2113件/组文物成功回归祖国,意大利此次的返还行动亦是这些成果之一。

在中意文物返还事件中,外交事务与专业鉴定工作紧密协作。从最初的通报环节,至中方提供相关证据,再到意方最终决定归还,整个过程严格遵循国际规则,并充分考虑了两国友好关系的发展。

文物的来源地及价值

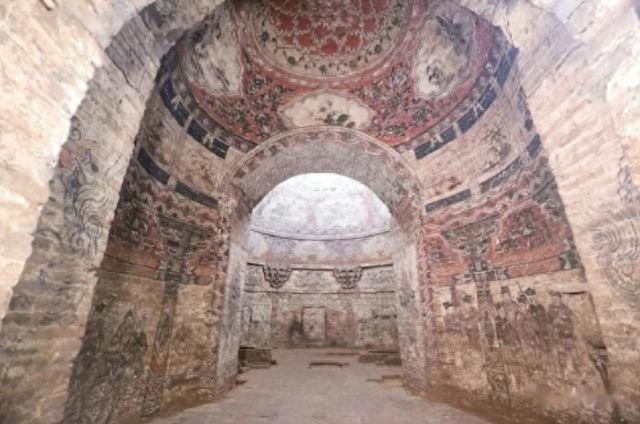

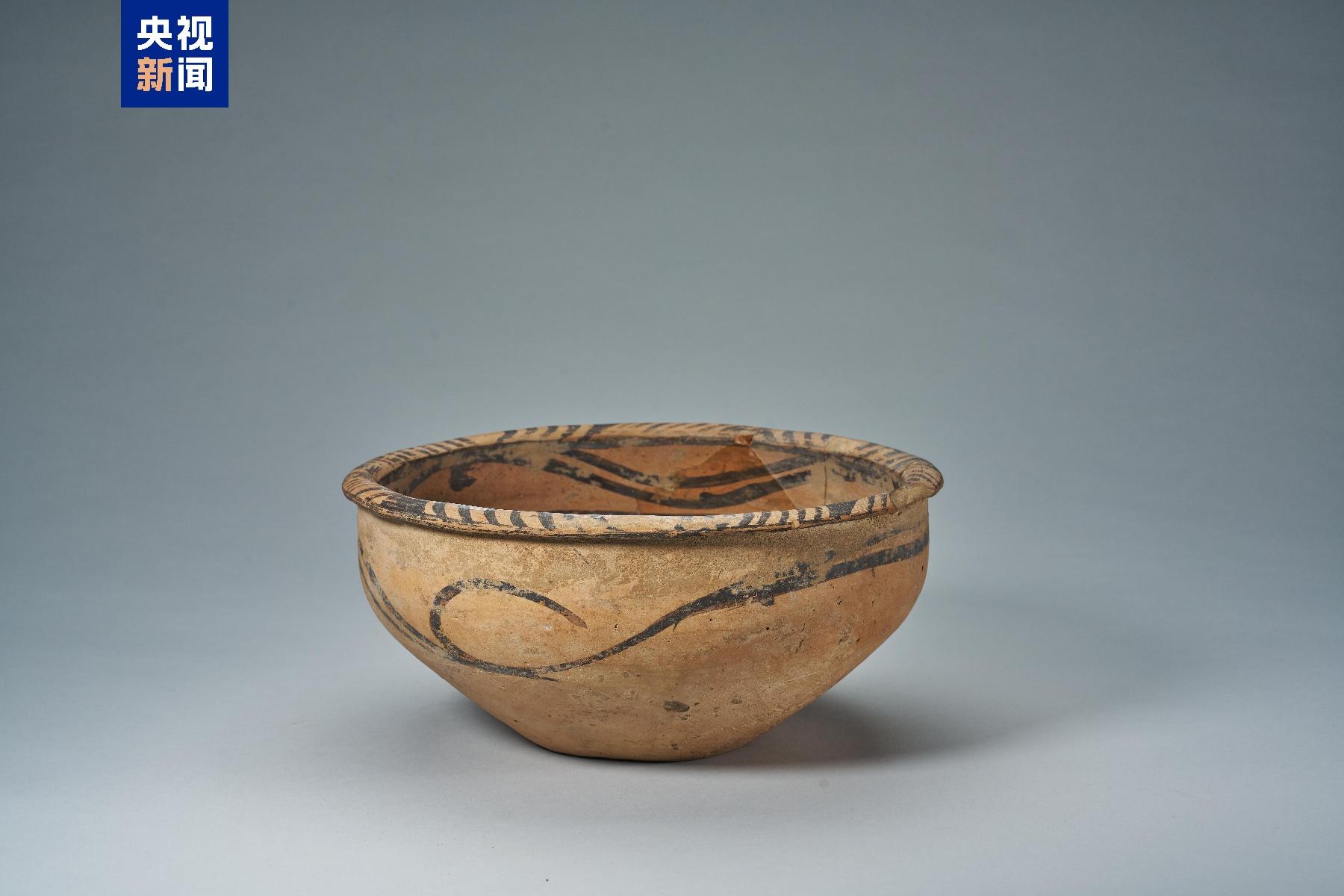

这些文物返还具有极高的价值,它们主要来源于我国的甘肃、青海、陕西等地区。其中,新石器时代的马家窑文化彩陶种类繁多,包括马家窑类型、半山类型和马厂类型等,这些彩陶为研究中华文明的起源与早期发展提供了直接的物质证据。汉代的陶俑、唐代的陶俑以及元代的陶兽,均展现了当时社会的稳定、富裕与开放包容。这些实物见证了历史,对考古研究和当时的人文社会研究具有不可替代的重要作用。

出土于不同地区的文物在制作技艺和文化内涵上均展现出独特的风格。以马家窑文化的彩陶为例,其独特的图案设计和造型艺术,映射了当时的审美情趣和古人的智慧。而陶俑与陶兽则从雕塑艺术的角度,生动展现了当时社会的多元风貌和诸多特征。

中意合作的意义

中意两国此次合作取得显著成果,其重要性体现在多个方面。在国际责任层面,该合作标志着两国在文化遗产保护领域的紧密协作,并成为推动流失文物回归原属国的典范。在整个文物返还过程中,双方严格遵守了相关协定、流程,并充分尊重了彼此在文物保护与管理方面的规定。

从文化交流的视角分析,本次合作显著促进了中意两国间的文化交流。文物作为两国文明往来的独特桥梁,其归还为两国在文化、历史等众多领域的深入交流开辟了新的途径。这一举措对推动文物研究、展览以及文化研讨活动的开展,产生了积极的促进作用。

文物回归后的保护

国家文物局计划推出更多相关方案。该局将与意大利文化遗产部门携手,共同推进文物艺术品的归还与保护修复工作。鉴于这些文物历史悠久,归途中可能遭受损害,因此迫切需要及时进行专业修复。

研究展示的合作同样至关重要。这些文物蕴含着丰富的文化内涵,通过合作研究,我们能够深入挖掘其背后的更多信息。展览使得公众得以近距离感受历史文化的魅力,进而增强民众对文物价值的认知,激发文化自豪感。

国际文物回归趋势

在国际大背景下,文物回归正逐渐演变为一种正向的发展态势。众多国家开始重视文物保护工作,特别是那些流失在海外的文物。在文物回归领域,国家间的合作正日益频繁。中意两国此次的合作正是这一趋势的具体体现。

国际社会对文化遗产的尊重以及对文物原属国文化传承的维护得到了这种趋势的体现。随着双边和多边协定等机制的不断优化,预计将有更多文物踏上回归的旅程。

公众的期待

诸多文物已陆续回归,然而,公众对于海外流失文物的回归仍怀有更强烈的期待。众多珍贵文物仍散落海外,社会各界普遍期待国家能够采取多种措施,推动这些文物的回归。此次意大利文物的回归,能否成为推动文物回归的积极力量,引人关注。

文物回归不仅依赖于官方的积极行动,同样亟需公众的重视与助力。公众参与文物的后续展示与研究,是文化传承不可或缺的一部分。我们诚挚希望各位能为此喜讯点赞与转发,同时也热切期待大家就文物回归表达自己的期待与看法。