今年七月,湖州德清的邓女士家中苹果树上,出现了异常的白色蘑菇,这一现象迅速引起了公众的关注。这种被称为“果菌王”的裂褶菌的发现,不仅带来了新鲜感,还引发了一系列引人入胜的讨论。与此同时,这一发现也激起了公众对裂褶菌的浓厚兴趣。

邓女士的发现

今年七月,湖州德清的邓女士在其苹果树上意外发现白色蘑菇,这一发现令她十分惊讶。她随即拍摄了带有蘑菇的苹果照片,并将其上传至网络。照片迅速在网络上引发了广泛的讨论,吸引了大量网友的注意。网友们对苹果树上的蘑菇产生了诸多疑问,涉及其生长方式以及是否对人体有害等问题。邓女士观察到这一现象引起了广泛的关注,于是她采取了一项有趣的措施。

邓女士做出决断,将这颗珍稀的“苹果+蘑菇”赠送给中国科学院昆明植物研究所的科研团队。这一罕见物种的加入,无疑将激发科学探索的热情。此举亦为后续发展奠定了稳固的基础。

科研人员的繁殖

中国科学院昆明植物研究所的研究团队在接到邓女士寄来的“果菌王”样本后,立即展开了研究工作。通过采用分离培养技术,他们成功繁殖出了“果菌王”的初级后代。为表达对邓女士的感激之情,他们精心包装了这些繁殖出的“果菌王”,并将其归还给了她。这一系列动作不仅展现了研究团队的高效运作能力,同时也凸显了他们对这一新型物种的极大兴趣和积极探索的精神。

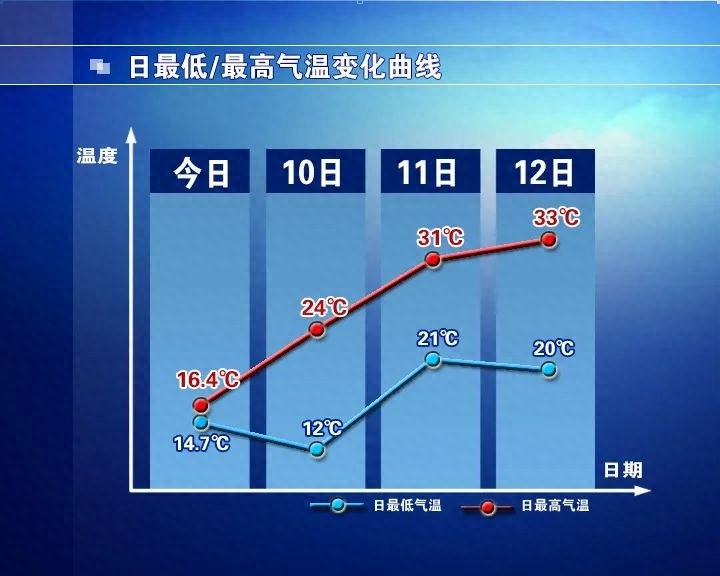

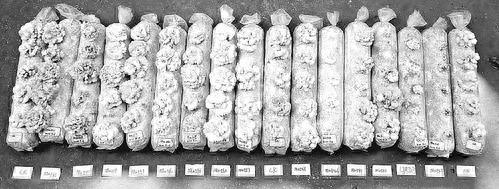

该则网络新闻受到了广泛关注,全国众多网友纷纷表达了对科研工作的热情支持。最新资讯显示,中国科学院昆明植物研究所的赵琪团队已成功采集到来自14个不同地区的25种水果白参样本。这一积极的公众反应体现了民众对科学研究的积极态度,同时也反映出他们对“果菌王”这一新型生物的浓厚兴趣和强烈的探索愿望。

举办测评会

赵琪团队致力于对多品种“果菌王”进行深入研究,为此精心策划了一场独特的测评会。在活动中,他们细致挑选了来自各地的高品质水果白参,共8种。此外,他们聘请了一位厨师,确保按照既定标准对水果进行烹饪。值得一提的是,他们还邀请了8位评委,评委阵容涵盖同事、蘑菇爱好者及餐饮业专家,背景多元。

本次测评为保障结果的公正性与精确度,采纳了盲测机制。在测评启动之际,评审对所提交的白参的详细资料一无所知。这一遵循科学原理和严谨流程的测评方法,显著提升了结果的信赖度。

第一名诞生

经过严格评估,成绩终于揭晓。编号550的“果菌王”在众多竞争者中脱颖而出,与其他选手拉开了显著差距,几乎以全票的优势赢得了冠军。值得注意的是,这枚“果菌王”的来源颇具特色,它源自桃子,由石家庄的一位网友寄送。这一结果令人惊讶,因为在众多“果菌王”中,究竟哪一款能够胜出,事先难以预料。

张全星,作为云南省植物学会科普工作委员会的一员,以往多次参与了蘑菇评测活动。然而,这次他首次尝试集中品鉴多种白参。他强调,各种白参在口感与香气上均展现出独特的个性,这种差异唯有通过亲自比较,才能深刻体会。

各地“果菌王”特点

赵琪对“果菌王”进行了深入的梳理与分析。他特别指出,“果菌王”在大蒜上的生长表现出独特性。与此同时,那些在蟠桃上生长的品种,因其外观的美丽而备受瞩目,宛如绽放的花朵。最初由邓女士寄送的白参,体型较为肥厚,体积亦较大。每种“果菌王”均拥有其特定的生长环境和特性,这是它们区别于其他品种的关键因素。

尽管先前浙江德清的“果菌王”在寄送给邓女士时赢得了广泛的好评,然而在本次评测中,它并未获得冠军。这一情况亦反映出不同批次的“果菌王”之间确实存在着显著的质量差别。

后续计划

网友对“果菌王”的测评结果反响热烈,普遍期待能亲尝其独特风味。赵琪团队已将各地培育的“果菌王”后代寄送给慷慨捐赠果实的网友手中。目前,实验室正陆续收集来自各地的白参样本。团队计划持续开展测评工作。此外,他们还在探讨邀请热心网友成为评委,以期吸引更多公众参与到这一有趣的科研活动中来。

赵琪,一位科研人员,指出“果菌王”的研究历程充满挑战性,成功的关键在于精确把握与孢子结合的时机。他向公众抛出疑问,询问大家是否愿意参与到这场有趣的科学评估中来。此外,他期望社会各界持续关注此事,并为这场全民科普活动提供持续的支持。