石版画凭借其独特的绘画特性,历经两个多世纪,吸引了众多欧美艺术家投身创作。如今,一场展览正呈现石版画丰富的历史脉络,引领观众深入挖掘这一艺术形式所蕴含的魅力。

石版画的起源

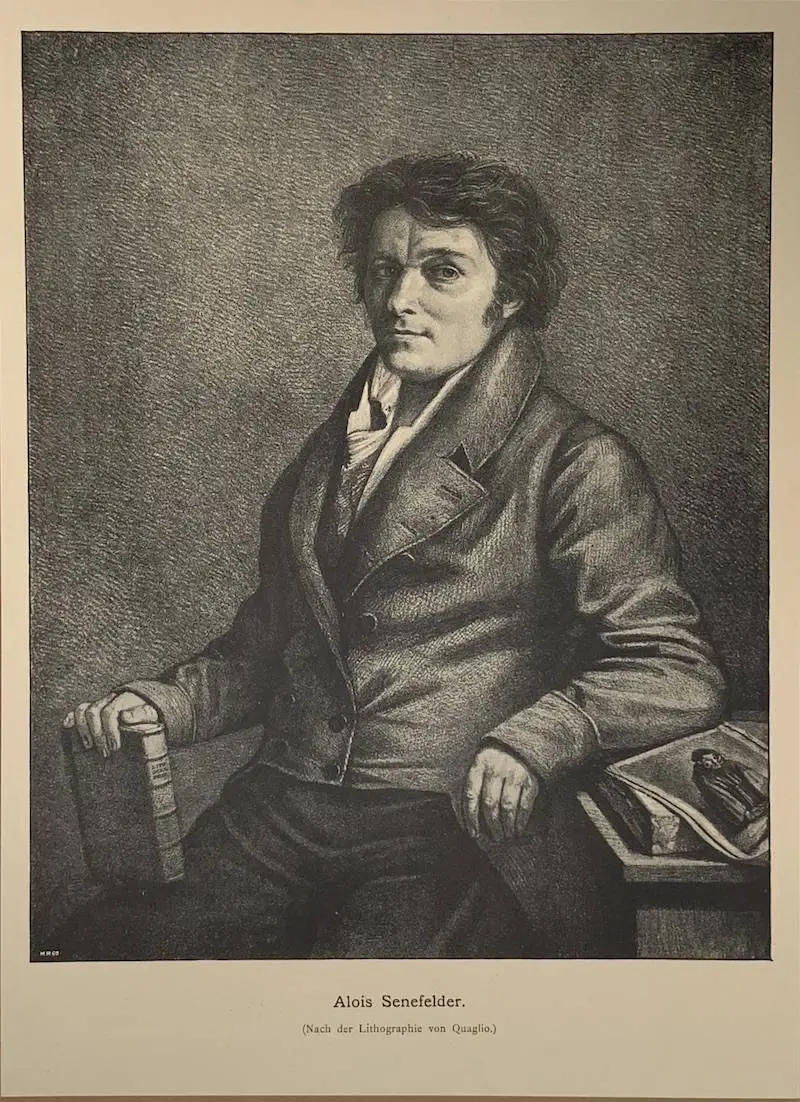

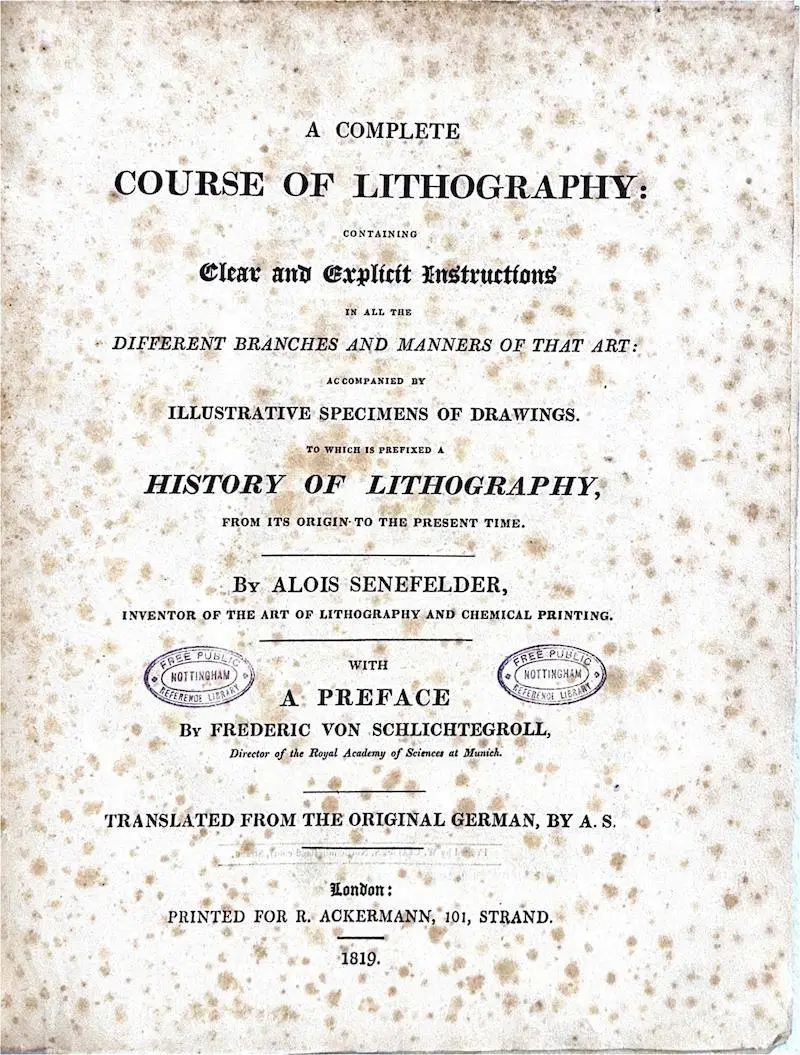

1818年,塞内菲尔德出版了《石版技法全书》,书中详述了他发明石版印刷术的艰辛历程。1898年,小洛伦佐·夸利奥创作了塞内菲尔德的肖像,这一作品成为了石版印刷术发明人的象征。这些作品共同见证了石版画早期的形态。在石版画的早期发展中,发明者的不懈探索和深入研究是不可或缺的。正是由于像塞内菲尔德这样的发明家们的努力,石版画的发展基础才得以奠定。这一阶段标志着石版画发展历程的重要起点,并为后续的艺术创作提供了技术支持。

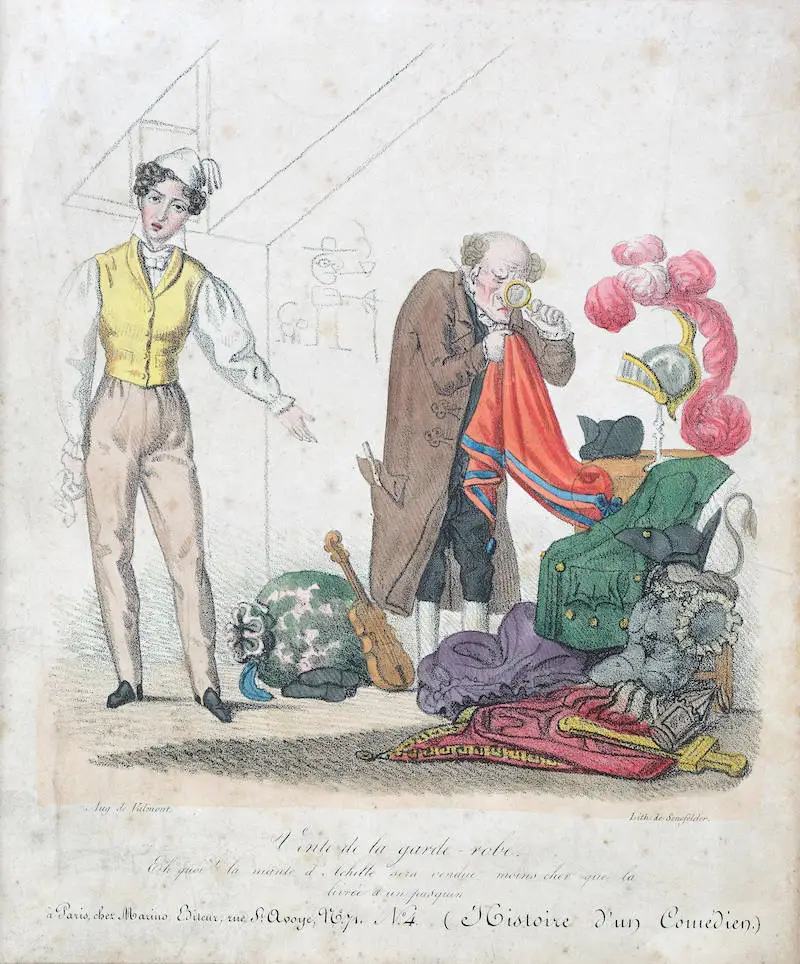

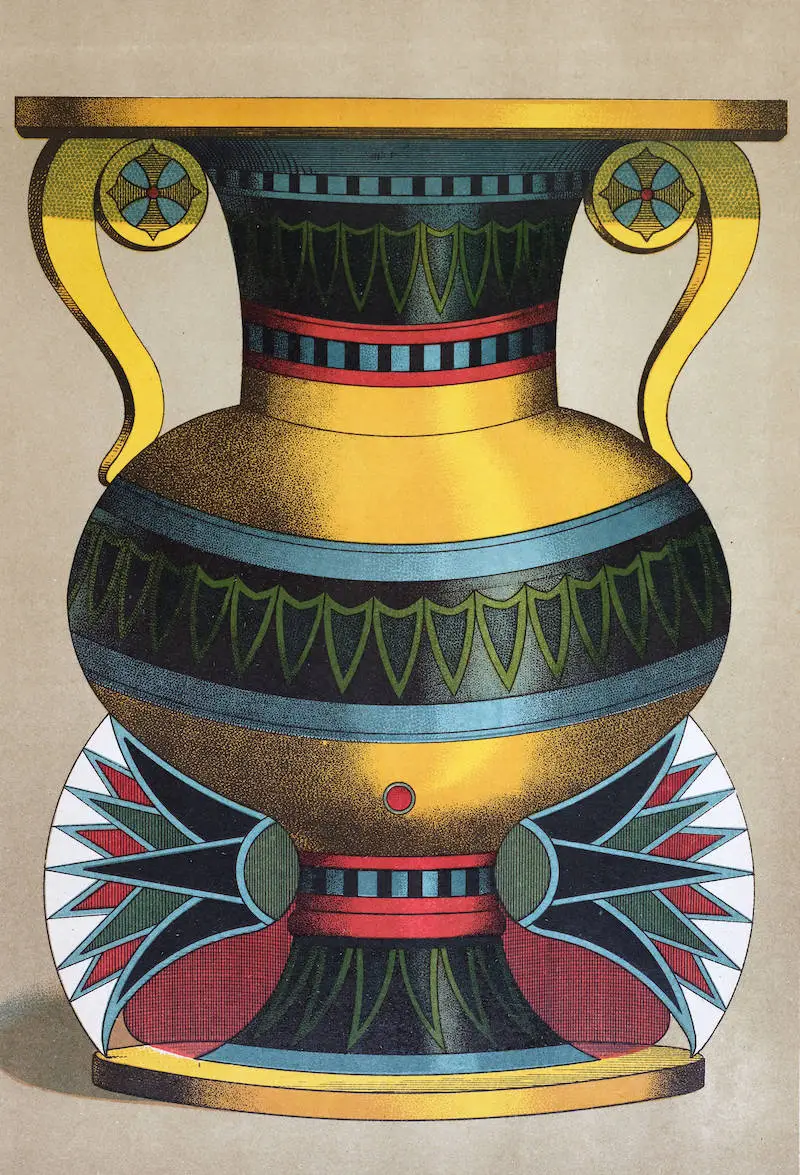

石版印刷术问世于欧洲,其初期便涌现了大量实用的石版插图作品。自19世纪上半叶至20世纪中叶,这些插图多服务于商业目的,是插图画家与石版技师等专业人士合作的结果。它们通过黑白印刷或多版套色技术得以印制。这一现象是商业发展与文化艺术融合的产物,也反映了社会需求对石版画特定功能发展及创作模式形成的推动作用。在这一时期,石版画的商业价值与创作形式逐渐趋于稳定。

对名作的复制创作

在复制名家的作品时,画版师需具备极高的技艺。他们不仅要对原作保持忠实,还需在复制过程中实现油画语言向石版画语言的转换,这一过程蕴含着再创造。例如,复制石版画因其手工转换和再创造而具有独特的艺术价值。这展现了石版画在经典艺术作品传承中的特殊地位,它不仅仅是简单的复制,更赋予了作品新的艺术生命。

在忠实原作与艺术再创造的过程中,画版师的作用尤为关键。他们必须具备扎实的艺术功底以及精湛的石版印刷技艺。通过这样的能力,他们不仅能够保持原作的精神风貌,还能赋予石版画独特的艺术特色。最终,这使得更多观众得以通过石版画这一艺术形式,领略到名家作品的别样风采。

欧洲石版画的多元发展

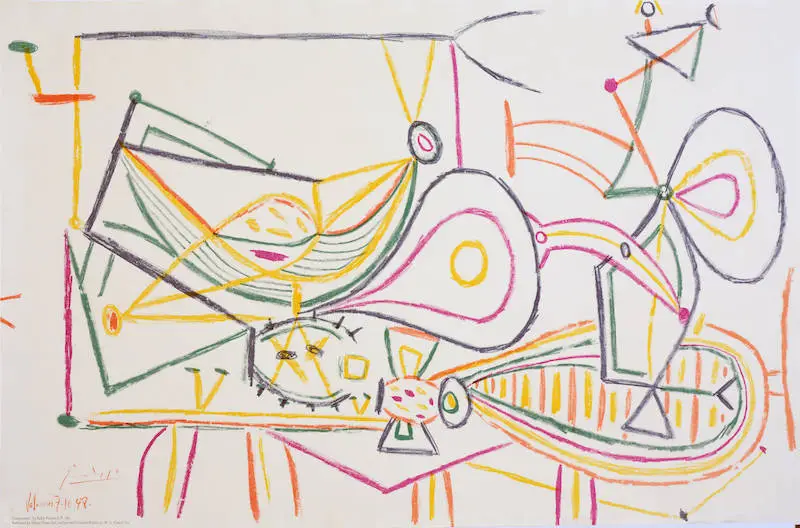

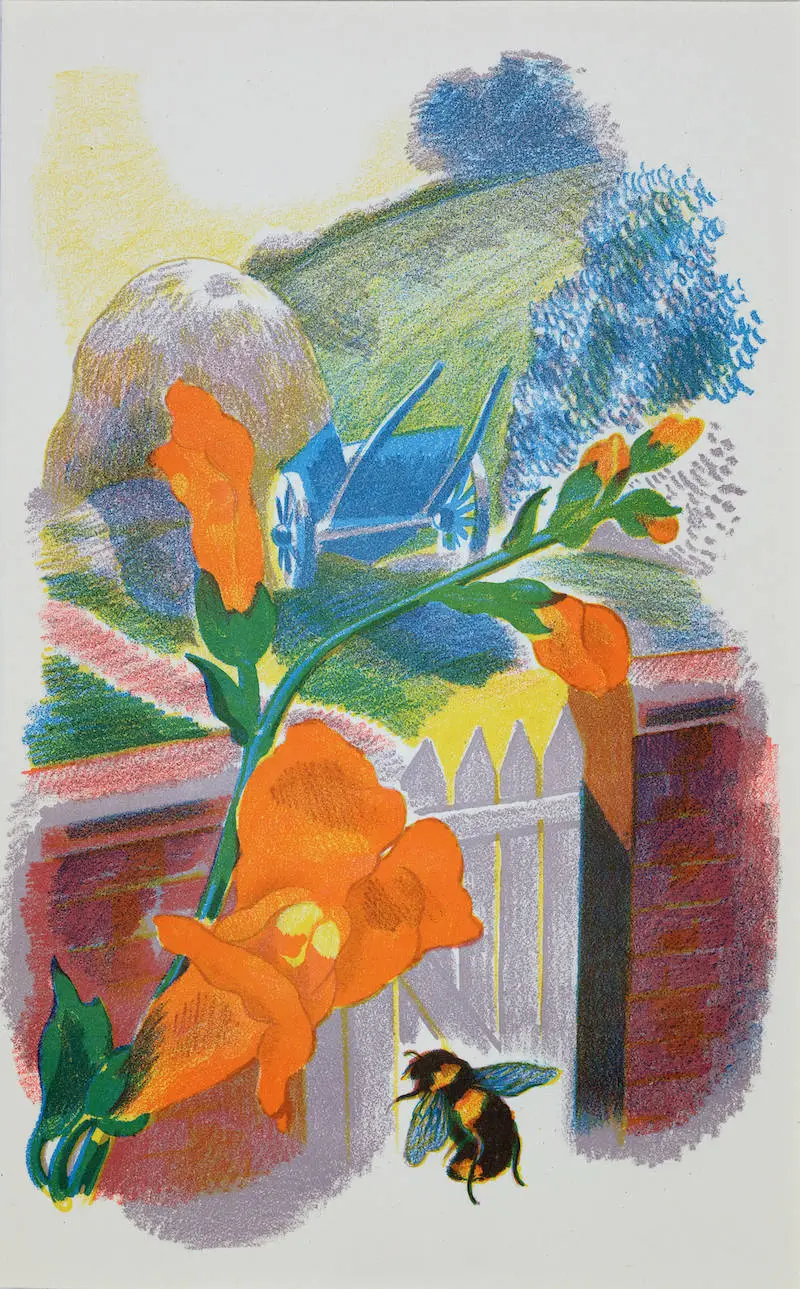

欧洲的石版画艺术呈现出多元化的发展态势。众多城市中,诸多艺术大师的石版原作得以展出,其中包括德拉克洛瓦、杜米埃、劳特雷克、珂勒惠支、毕加索等人的作品。这些艺术家的创作不断促进石版画艺术的进步。目前,巴黎仍有一些石版画工坊与艺术家携手合作,进行石版画的印制工作。例如,亨利·马蒂斯的《悲伤的国王》这一1954年的套色石版画,便是由巴黎的莫洛工作室负责印制。

石版印刷技术在手制书籍的制作中亦占有一席之地。18世纪末期,威廉·布莱克率先开启了艺术家手制书籍的历史篇章。进入19世纪下半叶,石版印刷与其它印刷技术竞相绽放光彩。20世纪初,巴黎的沃拉德推动了手制书的发展。二战之后,石版手制书实现了显著进步,吸引了众多创作者的参与。这些现象揭示了石版画在多种艺术形式中的广泛融合与进步,体现了其卓越的适应性和创造力。

石版画的相关展览

此次展览集中呈现了石版画的独特魅力。该展览共分为七个展区,包括“早期石版插图”和“从画布到石版”等,通过275件(套)精选作品,全面展示了石版画在涉及欧洲人文艺术等领域的历史进程。展览内容丰富,从早期历史到发展过程中的各类成果均有涵盖,使观众能够系统地掌握石版画在不同时期的发展特点和艺术价值。

在此次展览中,观众得以目睹石版画在欧洲艺术领域内与其他多个领域的交汇与融合。展览不仅涵盖了从绘画到印刷技术的多个方面,而且对石版画的深层内涵进行了全面阐释。这对于公众深入认识石版画艺术具有重要价值。

石版画在中国的发展

1832年,英国传教士将石版印刷术引入中国。1877年,上海的开点石斋印书局在商业上取得了成功,并对中国印刷史产生了深远影响。进入改革开放后的1981年,李桦等人访问英国归来后,倡导“三版”技术,中国石版画艺术因此取得了显著进步。相较于欧美,中国石版画的发展起步较晚。

经过一段漫长的接纳与适应期,中国石版画在吸收西方元素的基础上,持续挖掘自身的发展路径。它起初在商业印刷领域得到应用,随后在艺术院校中受到推崇并逐步发展。如今,中国石版画已逐渐确立了其独特的文化地位。

石版画的未来展望

石版画历史悠长,在欧美及中国都取得了显著成就。然而,面对现代数字艺术的冲击,石版画的手工特点既是其优势,亦构成了一定的局限。其未来能否继续吸引年轻艺术家及观众的关注,尚存疑问。

因此,石版画在继承传统印刷工艺的同时,亦需探索与现代艺术形式的和谐融合。关于石版画的未来趋势,您有何见解?诚挚邀请各位点赞、分享及发表评论。